西汉王朝阶段性更替蕴含着深刻的经济逻辑

原标题:西汉王朝阶段性更替蕴含着深刻的经济逻辑

导语:西汉从一定意义上说是中国发展的起点,虽然秦始皇统一六国,实现了国家的大一统,但是秦始皇执政十一年,新生的政权并未完全脱离战国时期的分散状态,社会整合程度没有那么高。秦始皇去世之后,秦朝就陷入一片混乱之中,秦王朝只是开启了大一统,并没有实现大一统。汉承秦制,延续了二百多年,无论是经济还是政治都进一步成熟。但是封建王朝不可避免存在周期性兴衰,刘邦打下天下之后,文景时期王朝的经济发展到了高峰,紧接着就被汉武帝挥霍一空,昭宣二帝想极力恢复到"文景之治",可是随着前人埋下祸根的生长,最终衰亡于儒生和外戚的双重压力之下。

一、祖辈给儿孙攒家业

人的一辈子所做的一切都是为了下一代,老子挣钱儿孙花钱也成为默认的规则。一个国家也一样,社会财富积累多了,就想上马一些大的工程,如果规划不合理,不仅赔了老本,还得借钱填窟窿。

西汉版图

1、钱累巨万朽不可校,仓粟溢露腐败不可食

刘邦创立汉王朝之后,消灭了一起打天下的异姓诸侯王,度过了初建王朝的危机,将天下分封给刘氏子孙,给汉朝的之后的发展铺平了道路。刘恒是刘邦的儿子,本来是一位地方王侯,吕雉去世后被大臣迎进皇宫登上皇位。刘恒登基之后,在中央精简机构,在地方开放经济、降低赋税,给帝国提供了宽松的发展环境。

汉文帝

汉文帝之前,国家将土地税率定为"十五税一",人头税每年一百二十钱。刘恒登基后第二年,下令将税率降低到"三十税一",也就是人们只需要缴纳收入的百分之三即可,人头税也降为每年四十钱。公元前167年,刘恒将国家税收减免一半,宣布第二年干脆免收农业税。。

春秋时期,管仲为帮助齐桓公争霸天下筹措资金,采取"官山海"的措施,汉文帝之前基本上都是战乱年代,这种"官营企业"为统治者谋取了大量的财政。而刘恒放开了官山海的限制,民间也可以参与采矿、冶铁、煮盐等行业的经营,甚至还可以自己铸造货币。有条件的都争相恐后地去开矿了,没条件的多种几亩地,反正也不用交租。

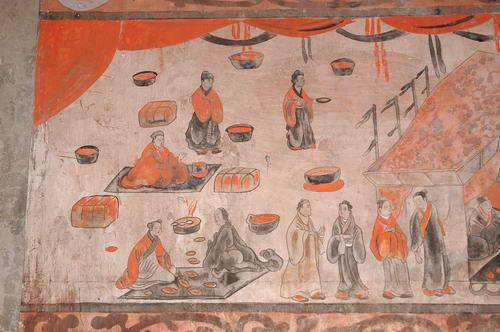

煮盐灶场

因为有这样的政策,工商业等非农产业获得极大发展,国家税收也有了着落。降低农业税,农民获利,农业大丰收;开放工商业,商人获利,工商业大发展,开创了汉朝的盛世。司马迁在《史记·平准书》中这样描述"文景之治"的国家财富:京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

2、钱不够花了怎么办

汉武帝继承了西汉六十余年来积攒的财富,财大气粗的他不需要节俭,没有缺钱的窘境,只有大笔花钱的豪迈。可是由俭入奢易,由奢入俭难,从此全国上下花钱如流水一般。

汉武帝铜像

文景二帝的节俭作风没有遗传给汉武帝,汉武帝登基之后,扩充后宫,低级别婕妤的胭脂钱都和上卿、列侯的工资差不多。上行下效,地方的诸侯王也一改压抑的面貌,铺张排场,钱不够用了就去搜刮百姓。

大臣们看到汉武帝花钱的胆量,便怂恿汉武帝策划"马邑之谋",打算一举歼灭匈奴,免除后患。结果因消息走漏,"马邑之谋"失败,从此打开了战争的魔盒,对匈奴用兵几十年。《汉书》记载了汉朝和匈奴人打仗的消耗,下面列出几项作为参考:

马邑之谋示意图

公元前127年,卫青收复朔方,费金千万;为了抵御匈奴进攻,汉武帝派苏建从内地调集十万多人修筑朔方城,建筑材料、工人工资、粮草供应等加在一起总共花费百亿钱。公元前121年,浑邪王投降汉朝,汉武帝强征三万辆马车去受降以示天朝国威,可是全国的马匹已经被连年的战争消耗殆尽,长安令请求为长安郡留下马种,汉武帝一怒之下将其斩杀。

长期战争掏空了国库,汉武帝在"聚敛之臣"的建议下大肆搜刮社会财富。将铸币权和盐铁经营权等收归中央,均输平淮,不再允许民间资本的参与。发行皮币(鹿皮制造的钱币)、白金币等虚值货币作为新币,换取足斤足两的民间货币,等于将货币贬值好几倍。推行"算缗令"、""告缗令",让富人商贾强行捐款。

皮币

文景时期,社会无为而治,精简官僚。汉武帝这些措施,意味着政府一下子介入经济领域,这就催生了大量官吏,官吏的俸禄也瞬间激增。人们为了躲避赋税和徭役,不得不贿赂官吏,甚至有的人看到官吏的政治优势而弃商从官,凭借着超经济手段继续搜刮财富,这样又催生出一大批地主豪强。

最终所有的负担都落到了农民手里,有的农民被剥削破产,不得不撂荒成为流民。史记记载,汉武帝后期关东流民数量多达百万。

古代交租

二、阶层固化激化了社会矛盾

官僚主义的可怕之处在于其压力单向传输,皇帝向官僚下达收税指标,官僚除了继续向下级分摊之外没有别的办法,伤害最大的还是老百姓。

1、盐铁之辩也解决不了问题

六十八岁的汉武帝去世了,可是他"雄才大略"所产生的问题却没有消失。臃肿的官僚体系和越来越富的地主豪强对底层人民的剥削,虽然使得国家的腰包慢慢又鼓了起来,可是却激增了大量的社会矛盾。终于在汉昭帝时期爆发了著名的"盐铁论战",其核心论题就是:国富民穷还是民富国穷。

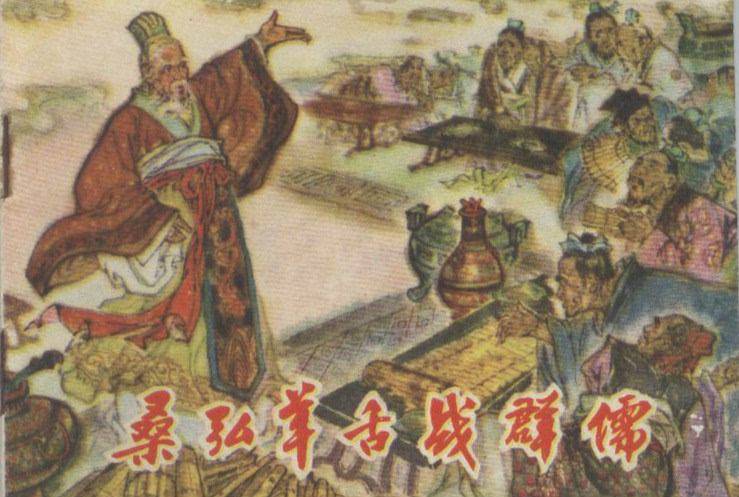

桑弘羊舌战群儒

现在虽然朝廷富了,大豪强富了,可是人民却贫困了。贤良文学代表民间的利益,极力主张废除盐铁官营,让人民也分一杯羹;桑弘羊却主张继续执行盐铁专营,这样才能满足国家财政开支,否则也保证不了人民的安全。最后双方算是妥协了,桑弘羊象征性地废除一部分官营企业。那些大儒们没有政治势力,也没有能力与已经存在多年的官商势力作斗争。

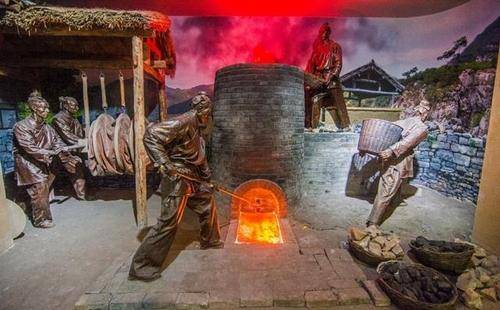

古代冶铁雕塑

2、社会板结严重

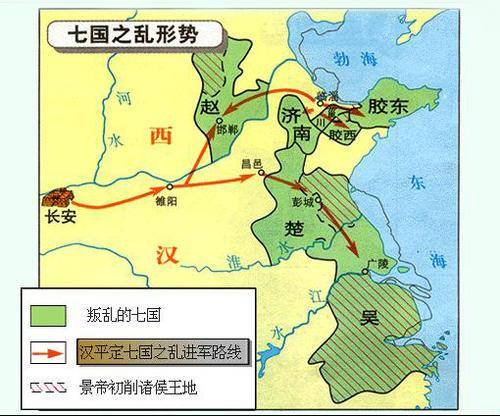

文景时期刘姓诸侯做大,发生了"七国之乱";而汉武帝时期地主豪强开始崛起,司马迁在货殖列传中记载了一批巨富,比如四川冶铁的卓家和郑家、齐国盐业齐家、南阳的孔家等都霸占一方。他们抓住了国家盐铁官营的机遇,实行行业垄断,发展到魏晋时期成为豪门集团,比如南阳孔家在汉武帝时期出现了一位大司农孔仅,南阳孔氏到现在依然兴旺发达,而且族人遍布天下。

七国之乱形势图

汉代奴婢

改革本来是好事,可以缓解社会矛盾,但是却没有坚持下去,反而引起了更大的问题。汉哀帝宠幸董贤,允许其占有二千顷土地,人们发现皇帝带头破坏"限田限奴"政策,又继续兼并土地。而且选官的察举制遭到了破坏,举孝廉等权力被世家大族把控,官僚系统达到了"上品无寒门,下品无世族"的境地。

三、为什么这个人是王莽

1、天下人的召唤

面对残酷的剥削和压迫,人们自然就会反抗,就像马克思发出的号召那样:全世界无产者,联合起来!当然,在汉朝,出头的人并不是农民,而是儒生。汉武帝"罢黜百家,独尊儒术",儒学定为官方学说而得到空前的发展,但是要注意的是,此时的儒学已经不是孔子的儒家学说了,而是柔和了法家等多家学派的产物,是董仲舒迎合汉武帝加强统治的儒学。

王莽像学而优则仕"是儒生的唯一出路,可是"则仕"的通道基本被世家大族给堵死了。国家给过这些儒生希望,汉武帝设置刺史巡查官员,防止官商勾结;汉宣帝曾迁徙豪强数百万人到自己眼前(迁徙富豪家族到平陵),下令禁止不再铸造新的货币以防止被坏人利用;汉哀帝也颁布过"限田限奴令",可是这些"安全阀"却没有起到多大作用。

五铢钱

这些儒生看到了一丝希望,希望通过改革回到孔子崇尚的周代富人"大同、礼仪社会"。此时,随着一些先秦时期经文文献的出土,人们发现自己学习的儒学根本不是孔子的儒学,而是改造过的儒学,人们将先秦的经文称为古文经,当代流传的经文称为今文经。人们越来越向往古文经里孔子所描述的"老有所养,幼有所教,贫有所依,难有所助"那样的社会,而且这种召唤越来越强烈。

2、王莽接受了召唤

现代人们对王莽研究的比较多,认为王莽改制超越了那个年代所能接受的界限,所以才会失败。不论王莽成败与否,他实在是一个心机非常深的人。

王莽的成功,取决于他的延迟满足和审时度势。外戚王莽本身接受过儒家教育,认同儒家观点,与儒生的关系非常好。《汉书·王莽转》记载他"恶衣恶食,陋车陋马",在众人眼里王莽完全是一个高尚的、脱离的低级趣味的人,人们越来越觉得王莽这样的人应该当皇帝。

古代儒生形象

信仰的可怕之处就在于人们会不计一切代价去实现它,比如藏传佛教的朝圣者为了到达拉萨,即使磕长头数年、夜宿冰雪高原也不改其志。儒生们为了实现心中的理想不在乎谁当皇帝,最好谁能帮助他们实现大同社会谁就当皇帝。恰好王莽谦谦君子形象越来越接近人们心目中皇帝的形象,于是经过几个回合的加封与推辞,王莽"禅让"成功,西汉灭亡。

如果一直采取高压政策,也许西汉还能维持一段时间,一旦出现了改革迹象,就会传达出一个社会要变好的信号,人民就会拼命挣扎撕裂这个旧制度,可是政府会因为既得利益者的反对而反弹,人们刚刚燃起的热情一破灭,就会变得不顾一切。

王莽篡位小人书封面

结语:眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。从刘邦到王莽,西汉经历过辉煌,也陷入过困境,也想过要重新崛起。如果前人栽树,后人可以乘凉,可若是前人挖坑,后人只能修补或者跳进坑里,别无选择。这就是历史周期律的小循环,在封建社会无可避免。好像大多朝代的每个兴衰周期最根本的原因都在落脚在经济上,汉朝是如此,唐朝是如此,明朝是如此,清朝也是如此。难怪马克思说经济基础决定上层建筑,经济基础一崩溃,历史就进入了下一轮的循环。

参考文献:

《史记》