61年来首次负增长人口85万,说出了很多人的心酸,应该提升幸福感

原标题:61年来首次负增长人口85万,说出了很多人的心酸,应该提升幸福感

文/江湖独白专栏

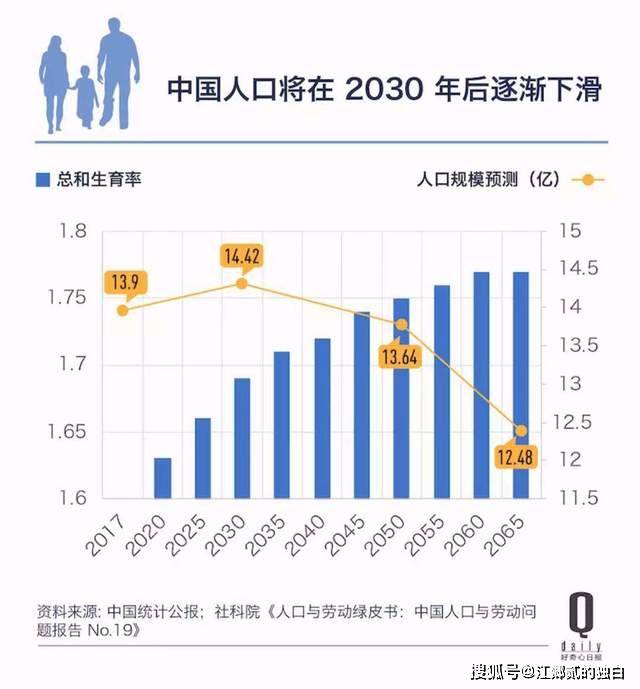

“可能是未来数年的最高值”

这是相关视频下的高赞回复,收到了8100人的点赞和105个回复,他们都是这个时期的经历者,说出了内心真实的感受,有人认为是计划生育的问题,有人认为是生活压力的问题。

无须质疑,没人希望让下一代走过去的路,中国式的家庭都想要为孩子考虑很多,“养儿方知父母恩”,在观察到这个数字之后,更多人发现这个趋势是正常。

(网络照片)

1月17日,在国务院新闻办举行的2022年国民经济运行情况新闻发布会上,国家统计局局长康义介绍称,“去年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)141175万人,比上年末减少85万人。”

在正式的数据公布之前,已经有人提到了这个问题,相关热搜下也出现了端倪,“2022年全国人口或出现负增长”,在网传的一些数据证明,人口负增长是一个趋势,它是发展中无法避免的一个问题,特别是《中国新闻周刊》提到的真实数据,“是我国人口自1962年以来(即近61年来)首次出现负增长。”

很多人经历了疫情的三年时间,能够明显体会到经济环境的受限,大家越来越体会到,对于下一代的规划不应该停留在“管吃管住”上,还有教育和医疗等多个方面,在自身能力的不足下,晚生晚育成了你我的共识,宁愿在有物质基础之下,才会去考虑个人问题。

在社交平台上,80后和90后身为经济发展的主体,他们承担了一个家庭的重担,和年纪更小00后有些本质的区别,在00后逐步走向职场整顿时,他们已经经历了几年的职场,对于婚姻和感情有了不同的看法,能够更好地接受现实。

在更早的时候,联合国发布的《世界人口展望2022》报告提出,“中国最早可能在2023年出现人口负增长”,在报道中拿多个地区的人口增长来对比,提到了将在2050全球的人口将达到80亿,因此出现多个关于经济发展和催生的政策,到了8月份,国家卫健委针对这个报道给出回复,指出中国总人口增速明显放缓,强调人口负增长的新局面会对中国的经济社会发展产生深远影响,必须尽早规划、积极应对。

(更加直接的数据)

人口负增长有迹可循,说到底是很多人赚不到钱,为了追求更好的生活来到大城市,成为一线城市的建设者,在将精力投入到工作中后,随之而来的是父母的赡养费和各种贷款,在短期内很难改变这个现状,首都经贸大学中国新就业形态研究中心主任张成刚接受第一财经的采访后,“2022年我国人口增长由正转负是我国人口总量和人口结构趋势性变动的标志性事件。”

在一个互联网时代的数据,它侧面地反应了我们在寻求个人发展的同时,要想兼顾婚姻和下一代的正常,就要求两个人要共同面对生活中的各种问题,在社会架构逐渐变化的进程中,重视提高个人的幸福感尤为重要。

“只讲数据,不讲解决方式”,在一定程度上会加重公众的焦虑,单纯从开放三胎政策和短期内的生孩子奖励,能够缓解一下年轻人在生育时的一个急用钱问题,可是减少不了年轻人的焦虑问题。

另外一个值得关注的问题,是“中国已经逼近中度老龄化,仅差0.2个百分比”,这是比人口负增长85万更深层的一个问题,按照有关老龄化的划分标准,当一个国家60岁以上人口占总人口比重超过20%,表示进入中度老龄化社会。

毫无疑问,在这两个问题摆出来的时候,比很多人在网络上讲述自己的生活难处更加直接,三胎政策和育儿补贴的出现,恰恰说明要想解决以上的两个重要问题,还是要从个人的经济发展来看。

简单来说,是否能够提高个人收入和休闲时间,张成新主任在说到这个问题更加直接,“人口老龄化少子化将增加社会保障运行压力,这是人口负增长在短期内冲击最为明显的方面。”

(老人群体)

自然,也有人提到这个负增长的数据在日韩国家看来还是“羡慕”的,毕竟他们出现的社会问题并不小,直面时代发展出现的趋势,有利于个人在发展过程中,及时调整自身的消费观念,个人认为,疫情的防疫工作给我们带来的一个重要表现,就是学会准备“粮食”,降低个人的消费欲望。

在多位专家都认为这个趋势暂时性无法扭转,有理性的网友更是指出,“8亿人在社会资源分配上会更加合理”,可是这个说法显然不成立,人口大国的发展轨迹,必然会经历人口负增长的时期,提前谋划才是关键。

南开大学经济学院教授原新对此也给出了自己的看法,“全国人口负增长表明我国人口发展进入一个新阶段,这会为经济社会系统带来新挑战,但也会提供相应的新人口机会。”

正如他所说的,任何时期都是有“危”和有“机”,在短期内仍然处于劳动力充足、低龄老人社会参与增加、教育发展格局拓宽升级、家庭政策助力生育率提升等机遇。

人口负增长带来的讨论,是一个全民参与的话题,官方数据发布,迅速在互联网上引起关注,多方网友提出想法,这是一个正向的趋势,毕竟个人在社会发展的过程中都是一根钉子,稳固在各个角落。

专家谈到“如何改变”,身为普罗大众,我看到的是很多人的心酸,在经历了疫情这个人生考验,太多人因此失去工作和自由,高房价和孩子教育的支出,都让人下意识地避开生育这个话题,数据都是记录人的生活,它讲出了很多人的心声。

因此,未来提高个人在工作中的幸福感是一个重要的话题,工资和待遇提高了,生活物质达标了,一切自然迎刃而解。

(幸福的一刻)