金庸拜见邓小平,保卫部门审查时,感到两件事不妥,邓:不用计较

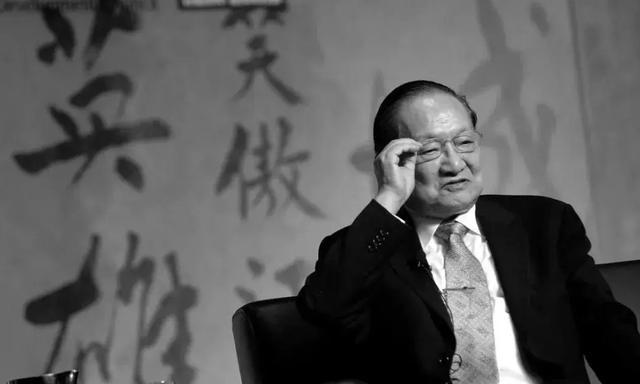

“风雪连天射白鹿,笑书奇俠倚碧鸳”。

提起这幅对联,一定会勾起大多数武侠小说迷们的满满回忆,这是反映现代武侠小说开山鼻祖金庸先生作品的一副对联,它勾勒出了金庸先生一生所写的14部小说的基本脉络。

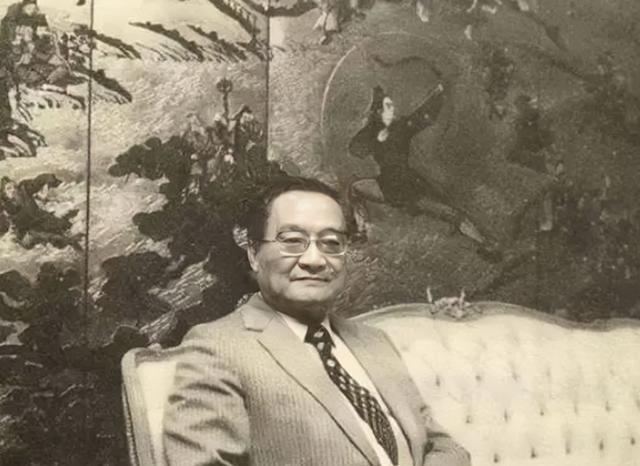

金庸,原名查良镛,祖籍江西婺源,堂哥是穆旦,表姐夫是钱学森,表哥是徐志摩,表外甥女是琼瑶,单看这个家族人物关系就足以让人大为惊叹了,何况金庸本人也是商业巨子,武林盟主。

就是这样的一位风云人物,在上个世纪八十年代初,突然提出来要约见时任国务院副总理的改革开放总设计师同志,为了确保万无一失,保卫部门对于金庸先生的家庭状况、政治背景、经济状况等等做了非常详细的调查。

调查结果出来后,相关部门犹豫了,因为其中的两件事情让他们感到了不妥,于是赶紧请示了改革开放总设计师。

这次见面是否能顺利进行?金庸的身份为何又让工作人员如此忌惮呢?

改革开放总设计师和金庸之间的惺惺相惜

1924年3月10日,金庸出生在浙江海宁,海宁査氏是世家大族,书香门第。

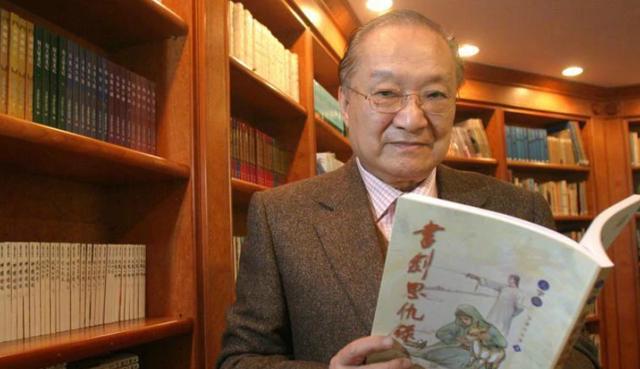

上世纪五十年代年金庸先生首次在香港发表了武侠小说《书剑恩仇录》,一经发表立刻引起全港轰动,从而迈出了其成为武林盟主的第一步。

四年后他创立了《明报》,也开启了其成为商业巨子的序幕。

在随后的几年里,金庸先生相继发表了《射雕英雄传》、《神雕侠侣》等作品,在港台地区甚至整个华人社会都掀起了一股武侠小说的狂潮。

一时间大家竞相购买,风头席卷整个东南亚地区。

但是因为种种的原因,在大陆地区金庸先生的武侠小说却难觅踪迹,但这也丝毫没有影响一个人对于金庸先生的喜爱,那就是时任国务院副总理的改革开放总设计师。

其实早在1973年,刚刚恢复工作不久的改革开放总设计师就曾托人从香港购买了一套金庸先生的小说,可以说金庸先生在中国内地最早的读者和粉丝就是改革开放总设计师。

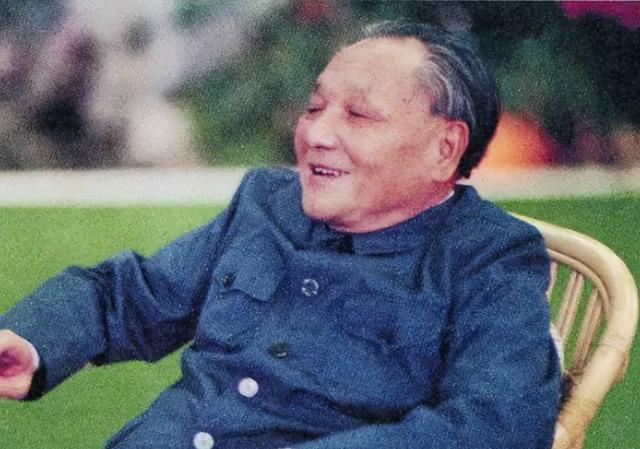

改革开放总设计师同志平时工作非常忙,常常是夜以继日的工作。

他平时最大的爱好就是打桥牌,而睡觉之前就总爱读一读武侠小说,据小平同志自己说“看小说很放松,不知不觉中就睡着了。”

改革开放总设计师对于武侠小说也很了解,包括像梁羽生、古龙等人的作品他都看,但最喜欢的还是金庸先生的作品,特别是《射雕英雄传》。

据说他在出差的时候也会随身携带,空余的时间拿出来翻上三两页以解疲惫。

金庸先生对于改革开放总设计师也是仰慕已久,他非常佩服改革开放总设计师身上那种能屈能伸,百折不挠的精神。

而对改革开放总设计师身处逆境却能坚持原则的处世态度尤为尊崇,特别是三起三落的经历则更是让金庸荣先生打内心里折服。

金庸先生的《明报》在上世纪六、七十年代的香港是一股清流,作为一个作家,他对政治也十分关心。

他在社论中公开支持彭德怀、改革开放总设计师,还赞赏周恩来提出的“四个现代化”宏伟蓝图。

金庸以敏锐的政治眼光坚信,改革开放总设计师将是引领中国重新走向富强的决定性人物,也必将成为继伟大领袖之后最为合适的掌控全局者。

此言一出整个香港文化界一片哗然。

不久之后,金庸先生的预言就应验了,人们不得不佩服金庸先生独到的政治敏感性。

1978年12月18日,党的十一届三中全会胜利召开,改革开放的春风吹满神州大地,党的工作重心也开始转移到如何发展经济建设上来。

对于海外人士,港澳台同胞也开始张开臂膀持欢迎的态度,在这样的历史氛围下,大批的港澳人士陆续返回大陆或参观或投资。

三年后,金庸先生便收到北京的邀请,欢迎他在适当时候访问北京,接到邀请的金庸先生激动万分。

他立刻提出要在访问期间会见改革开放总设计师,改革开放总设计师得知后非常高兴,他也非常想见到这位神交已久的武林盟主,于是便在报告上批示到:“愿意见见查先生”。

但是会见国家领导人的程序可是不简单,特别是在那个特殊时期,必须要对金庸先生做必要的审查工作,而在经过严格的调查工作后,保卫部门难以做出决定,只能请示改革开放总设计师。

访问台湾惹层浪,娇妻随访不放心

这第一件事情就不得了。

1973年4月18日金庸曾经应邀对台湾进行了为期10天的访问。

要知道在当时的两岸政治环境下,这种访问稍有不慎就会一石激起千层浪,所以金庸先生一再强调此次访问是以的记者身份访台,并特意保持低调,生怕引起不必要的麻烦。

由于蒋介石当时的身体不好处于在家休养状态,台湾方面便由蒋经国在“行政院”的会客厅里接见了金庸先生。

六十多岁的“小蒋”身材胖胖的,但身体看上去非常健康,两人聊了很多,包括台湾的风土人情、政治环境以及对大陆态度和两岸关系等问题。

后来金庸先生还参观了金门。

这里是台湾距离大陆最近的地方,相当于前沿阵地,刚一登上金门岛,金庸就发现了这里的与众不同,战备的气氛相当紧张,空气当中都弥漫着硝烟的味道。

岛内铺满星罗棋布的碉堡、坑道,各种军用车辆,坦克,装甲车随处可见,而且男女老少全民皆兵,似乎好像枪声随时可以响起一样。

就是在这次访问后,金庸先生写下了三万字的《台湾所见?所闻?所思?》。

并以绝对客观的视角对台湾当局、社会、民生等各方面做了深入的剖析,也以公正的态度对台湾当时的一些问题提出了一些意见和批评。

其实对于民众说,金庸只是一个作家,他来到台湾,更大程度上是满足了“金庸书粉迷”们的一个心里愿望。

而金庸的这一篇文章也只是单纯发表了自己的所见所闻,这篇文章从现在来看,反而对当时不了解台湾的大陆人来说,是一个好的窗口。

本事同胞,何必分你我,台湾作为中国的一部分,虽然政治上敏感,但是如果能够早早互通有无,也未必不是一件好事。

这次访问让金庸先生声名鹊起,但是也就是这次访问,让有关方面紧张了起来,对于这样一位与蒋经国会过面,又对台湾提过建议的香港人,他会持什么样的态度呢?

保卫部门担心,身为记者的金庸,在海内外有着很强的影响力,在无法摸清其准确政治立场的情况下,如果贸然同意会见,一旦金庸回去后发出了什么不利言论或者模糊概念的话都将会造成无法弥补的损失。

毕竟对于当时正在发展的中国来说,台湾就像是一个禁忌,一个小小的火星,都可能会点燃两边的民众,尤其是大家都知道,台湾的军事方面战备一直处在紧张状态。

然而在改革开放总设计师看到了调查报告之后,却淡淡的一笑,只说了句“不用计较”。

是的,改革开放总设计师根本不在意金庸是否去过台湾,即便去过又怎样呢?他早耳睹过金庸的那篇文章,客观,影响力很大。

或许也正是因为这篇文章有所影响,反而更增加了会见金庸的兴趣。改革开放总设计师爱读书读报,对于台湾他心里是有数的,对于金庸,他心里也是有所估量的。

一个能写出江湖大义,能够在关键时期发表文章,安定香港百姓类的文章,字里行间都是对家国热爱的人,骨子里怎么会是一个企图分裂国家的人呢?

第二件事情就更有趣了,当时金庸先生的妻子林乐怡是他的第三任妻子,比金庸小二十九岁而且是一名酒吧的侍女,面容较好,认识金庸的时候只有二十三岁,外界都称她是金庸先生的“小龙女”。

两人是在酒吧相识的,林乐怡当时是一个酒吧侍女。

彼时刚刚经历丧子之痛的金庸,常常会来酒吧买醉。一来二去下,金庸和林乐怡产生了感情。不久之后,金庸和第二任妻子离婚,娶了林乐怡。

金庸先生和妻子林乐怡感情非常好,不论是外出讲学,开会还是旅行都必然出双入对,此次的访问,金庸先生也是带上了林乐怡和儿子。

这让保卫部门颇为为难,按说这属于人家的私事无权过问,但在当时的中国思想尚不开放,金庸的三次婚姻已经让当时人们瞠目结舌。

这现任妻子还是酒女出身,接受领导接见实在是不合时宜,无奈之下也只有请示改革开放总设计师了。

改革开放总设计师看后再次做出了批示:哪有不见夫人之礼。

于是这次的审查工作算是尘埃落定,金庸先生获准携夫人和孩子赴北京,并会见改革开放总设计师同志,金庸先生获悉此事,喜出望外,立即开始着手北上事宜。

盛夏的北京,非凡的会见

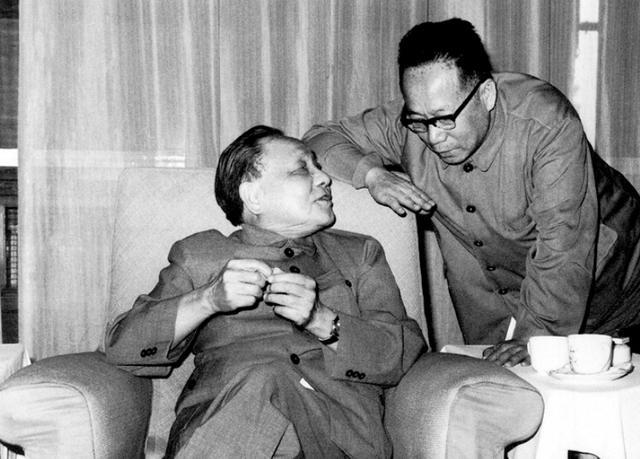

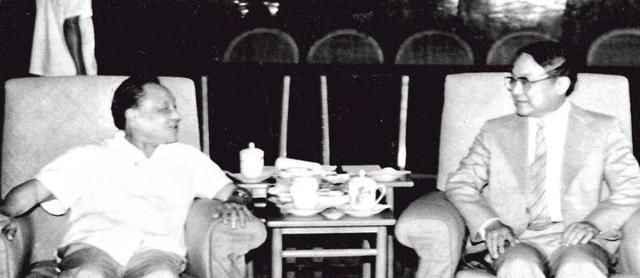

1981年7月18日上午,改革开放总设计师同志在北京人民大会堂福建厅会见了香港《明报》董事长金庸先生和夫人等一行。

七月的北京,热情似火,金庸先生特意选择了西装革履以表示庄重,在全国人大常委会副委员长廖承志的陪同下一起前往福建厅。

还没进门金庸先生就看见改革开放总设计师早已站在门口迎接,满面春风、和蔼可亲。

改革开放总设计师马上走上前去握着金庸的手说:“查先生,欢迎你回来,我读过你的小说,你书中的主角大多是历经磨难才终成大事,我也是三次‘重出江湖’啊,这是人生的规律。”

金庸也表达了对改革开放总设计师的敬仰之情:“我一直对您都很仰慕,今天能够见到您,感到荣幸”,随后两人以及金庸的家人在福建厅的巨幅油画前留下了珍贵的合影。

落座之前,改革开放总设计师还特意关心的对金庸先生说,今天北京的天气很热,还是脱掉西装吧,老朋友见面就不要拘礼了,可以“坦诚相见”,两人哈哈大笑。

随后的会谈进行了一个多小时,两个人谈了很多。

从金庸笔下的大侠郭靖谈到了改革开放总设计师的三起三落,从金庸的《明报》谈到了中国的有特色的社会主义,从金庸的父亲査民卿被错杀一事谈到了十六届六中全会后人士变动。

这次的会谈就像金庸先生所期待的那样,收获良多。

金庸既见到了自己心仪已久的改革开放总设计师,也了解了改革开放以后中国的内外政策的变化,特别是对港澳台同胞和海外侨胞回国参与经济建设热情的鼓励,以及对祖国统一的规划都有了进一步的认识。

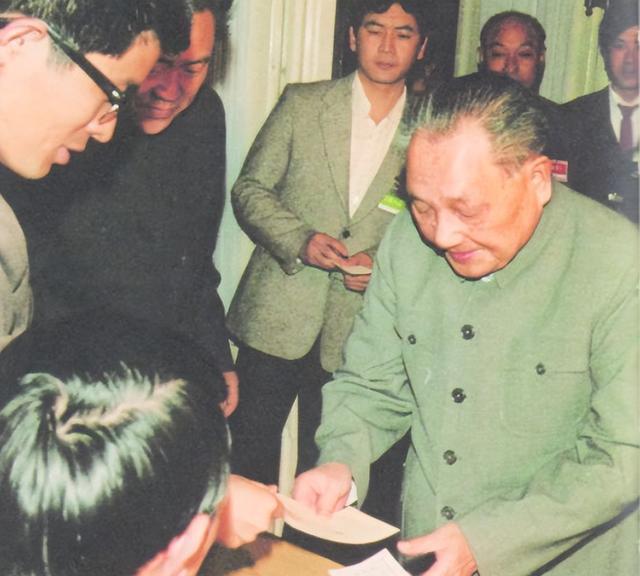

会谈之后,改革开放总设计师特意送金庸先生离开大厅,似乎是意犹未尽,两人站在门口又聊了很久。

改革开放总设计师紧紧握着金庸先生的手说:“查先生以后可以时常回来,到处看看,最好每年来一次”。

金庸先生也愉快的答应了。

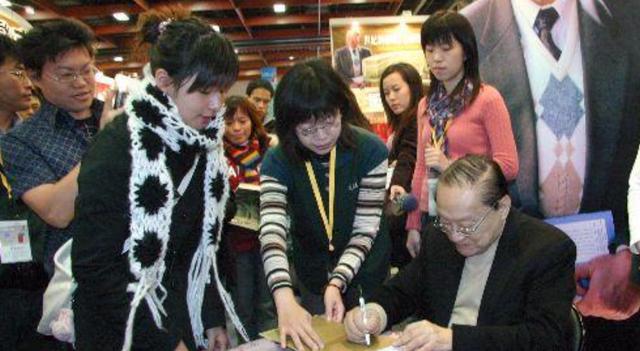

在这之后,金庸的武侠小说正式在中国大陆解禁了,金庸先生也专门从香港寄了一套崭新的《金庸小说全集》给改革开放总设计师。

就在这一年,《明报月刊》同时发表了金庸和改革开放总设计师谈话记录,及《中国之旅:查良镛先生访问记》,立刻在香港引起了巨大的反响,对外界了解中国的改革开放起到了推波助澜的作用,此书出版后供不应求,连续加印了两次。

改革开放总设计师用极大的智慧,打破常规邀请金庸先生会谈,正是借助金庸先生在海外华人圈的影响力,很好的向外界宣传了中国改革开放的方针政策,打消了外界的顾虑,促进了两岸三地的联系,也加强了世界华人的凝聚力。

这期间的小插曲,也彰显了伟人不拘小节,抓大放小的处世哲学,为金庸先生留下了深刻印象。

这以后金庸先生便积极参与中国对外的宣传工作,大力支持“一国两制”的方针政策并在香港回归期间担任全国人大常委香港筹委会委员,为祖国的和平统一贡献自己的力量。

2018年10月30日,金庸先生病逝于香港,享年94岁。

先生唯一的遗憾就是没能看到宝岛台湾的回归,但他已足够欣慰能在有生之年经历并参与了如此多的重要时刻,如今又可以像他书中的侠客一样执剑走天涯了。