拼多多当道的世界,好不了

5月底,拼多多发布了2024年一季度的财报,数据显示:拼多多营收868.12亿元,同比增长131%;归母净利润279.98亿元,同比增长246%;调整后净利润更是高达306亿元,同比增长202%!靠着国内五环外的农村包围城市和出海开疆拓土这两套动作,拼多多的业绩一路狂奔,把“内卷”这项中华绝技发扬光大,卷到了全世界。

美国市场的销售额在2023年度增长了840%。有采访问美国网友,为什么用Temu。美国网友回答:便宜。用2.59美元就可以买到一对耳机,而相似产品在亚马逊卖到了20美元以上,真香定律在哪里都成立。除了拼多多,SHEIN、1688还有零食很忙、赵一鸣零食、好特卖等主打折扣和性价比的销售平台也都各自精彩,风生水起。

很多人看到这儿就直接给出了答案:消费降级。好像这个世界就是一个简单的因果关系组成似的。就像很多人不理解疫情期间,很多政府一个劲的给老百姓发钱,而中国政府却一个劲儿的给企业减负,减税、降费、降融资成本。其实这个世界是个复杂的生态系统,所有的动作背后都有一条清晰的逻辑线。

先从最底层逻辑说起:中国的财政税收主要来源之一就是流转税,我过的流转税主要收的是增值税,西方国家更多收的是消费税,,这就意味着西方国家会想尽一切办法促进消费,因为只有产品卖出去了,他们的政府才能收到税,所以直接给消费者发钱是最简单粗暴的经济刺激手段;而我们的政府收是“增值税”,从原材料到终端产品,每流通一次的增值部分就得加一层税。这就导致,政府有巨大动力给企业各种优惠政策,让工厂也有动力开足马力生产,通过提升规模来降低成本增加市场竞争力,这也是中国成为世界工厂的重要驱动力,同时也决定了我们是生产型社会。

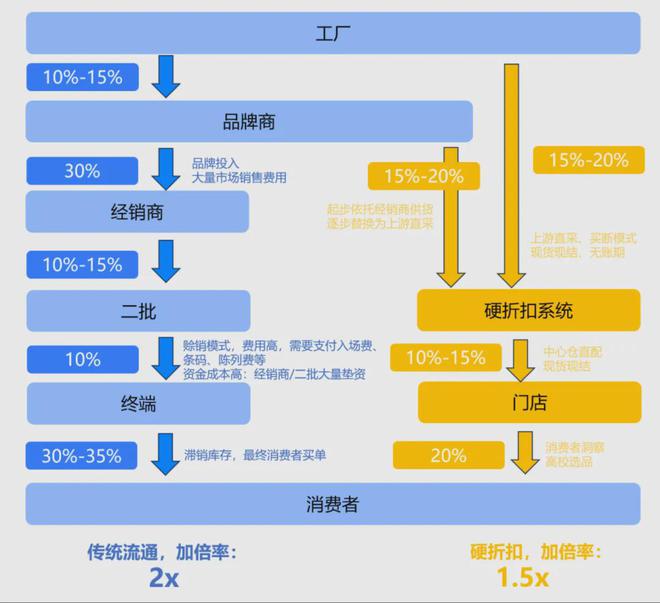

了解了上述原因,你就能理解你买到的那些低价和折扣的商品,不一定是库存产品,更多是因为产能过剩“卷”出来的过剩产品。所以前几年市场上最耀眼的都是那些“带货明星”,无他,只是因为生产出来的产品需要尽快的卖掉,否则一大批企业就会出现资金断裂的风险。问题是,从工厂到MCN机构直接到消费者,这样做绕过了原来的分销体系,的确是降低了成本,消费者得到了实惠,被绕过的分销体系就失去了价值。

折扣店的效率革命

到了这里我们就基本能理解为什么最近两年空置的和贴着转租的沿街商铺越来越多,而且就算有新开的店铺也更多是奶茶、咖啡、火锅店这些技术门槛相对低的门店,因为阿里和拼多多们没有给零售业态留任何活路。“不是正价货买不起,只是拼多多更有性价比”,是这两年年轻消费者的口头禅,于此对应的是阿里、京东和一众电商都打出极致最低价的旗号来换取GMV的增长。

这么做有什么问题吗?有。

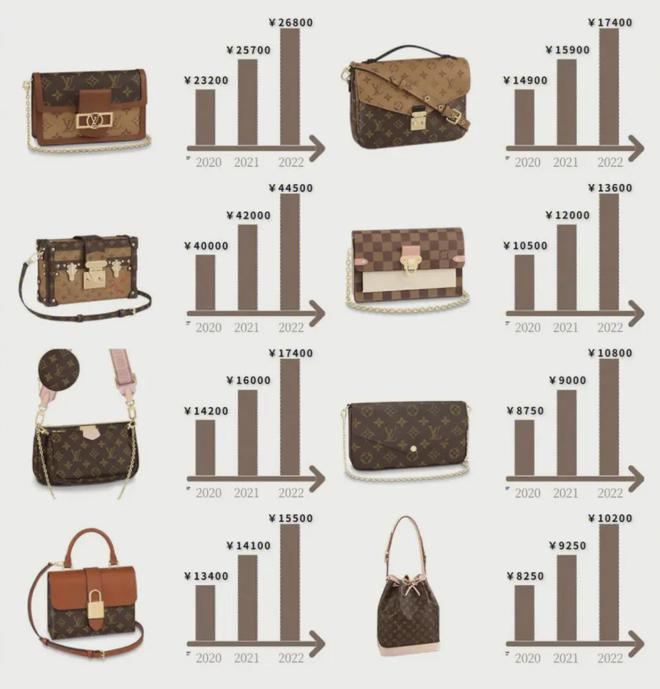

除了分销体系上的各级公司和门店的销售人员会因此被“优化”掉之外,市场上原有的零售店铺关门后就很难再有足够多的“内容”可以填上,所以很多非核心商业体和临街商铺大量的空置。这还不是全部,以阿里为例:2024财年,淘天集团收入同比增长5%,经调整后利润同比却只增长3%。单看四季度,增收不增利的状况尤为明显,收入增长的同时,利润反倒同比下滑1.4%。这说明:极致低价是增收的解药,对于利润率来说却是毒药。与此形成鲜明对比的是从疫情以来奢侈品行业隔三差五宣布涨价的新闻,根据统计数据,近三年来,顶级品牌包袋的平均价格涨幅超过32%,品牌由于涨价带来的利润增长超过150%。

关于品牌的价值我就不在这儿过分强调了,当下这个阶段,我们都已经不再为温饱而操心了,但整个商业社会,还是等级森严,我们不能把自己锁死在性价比上。因此,我们不光在高科技的领域需要自主研发,奋力赶上,我们需要补的课还有很多。

最后跟大家一起分享一个段子:有博主发了几千份调查问卷,希望能够根据统计数据看看最近几年大家对国产品牌汽车的看法是不是有所改变,于是他们分不同的国家、不同的价格、不同的动力系统、不同的功能做了一份非常复杂的问卷,结果其实和大家猜的差不多,唯一大家可能没有猜到的是:在豪华车的领域,大家只能选德系,因为高端部分,其它国家鲜有人涉足,当你想花七八十万以上买一辆车的时候,你可以选择的选项并不多。