国民党的江湖杀

今天我想讲讲国民党的江湖,一来我们可以理解为啥国民党总是内斗,各个派系究竟是怎么发展和斗争的,将来看战争剧和谍战剧能有个大体的理解;

二来也能知道为什么国民党一直是内斗内行、外斗外行,今天在台湾省那边也大权旁落了。

01 军事派系

国民党的江湖可以大体分为军队和政治两部分,军队这边逻辑相对简单一些,我们先说。

熟悉民国历史的人都知道,孙中山最早闹革命的时候手里是没有自己的军队的,他采用的办法是和当地的军阀帮派合作,将来大家再一起分享胜利果实。

直到在苏俄的帮助下,孙中山才建立起了黄埔军校,有了一支属于自己的武装力量,第一任校长正是蒋介石。

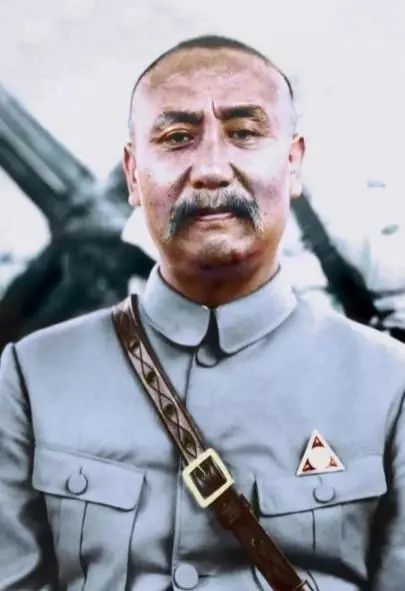

纵观老蒋的军政生涯,他最为依仗的就是以黄埔为班底的嫡系部队,也叫中央军,在孙总理逝世以后,国民党实际上是陷入了“一国三公”的鼎立状态,也就是蒋介石、胡汉民和汪精卫三人的斗法。作为三人之中的后起之秀,蒋介石能有资格参与三国杀,所依靠的就是手里的军队。

但蒋的这个部队在最初还是比较弱小的,至少比起他的对手来说是这样。

在北伐战争的时候,蒋介石虽然贵为总司令,但当时北伐军的7个军里,只有第1军是他的中央军,其它6个军是由桂、粤、赣等地方军阀控制的。

到了解放战争初期,中央军已经远超地方“杂牌军”了,占到了当时国民政府军队里的大约70%。

蒋之所以能做到扩编中央军而且大幅压缩地方派系,用的手段也很直接:在武器装备和补给供应上优先给中央军,辽沈战役时期,当时我军已经围城了,驻守锦州和长春的云南军队根本拿不到补给,士兵就像乞丐一样得乞讨着生活,有限的补给当然是优先给了中央军了,这也才有了后来云南军队的起义和长春的和平解放。

老蒋的另外一个手段就是,让杂牌军当炮灰,而且一旦杂牌军被日本人打掉了,就直接把番号给撤销了。但中央军的番号是保留的,还可以继续扩军。这也就是为啥,杂牌军一直都比较消极作战,大家都不是傻子,一旦军队打没了,就真的啥都没了。

当中央军占据优势之后,新的斗争又来了。中央军的内部也滋生出了一堆派系。

首先,中央军也分嫡系和旁系,嫡系主要是老蒋自己带出来的军队,旁系是投靠过来的军队,亲疏依然有别。

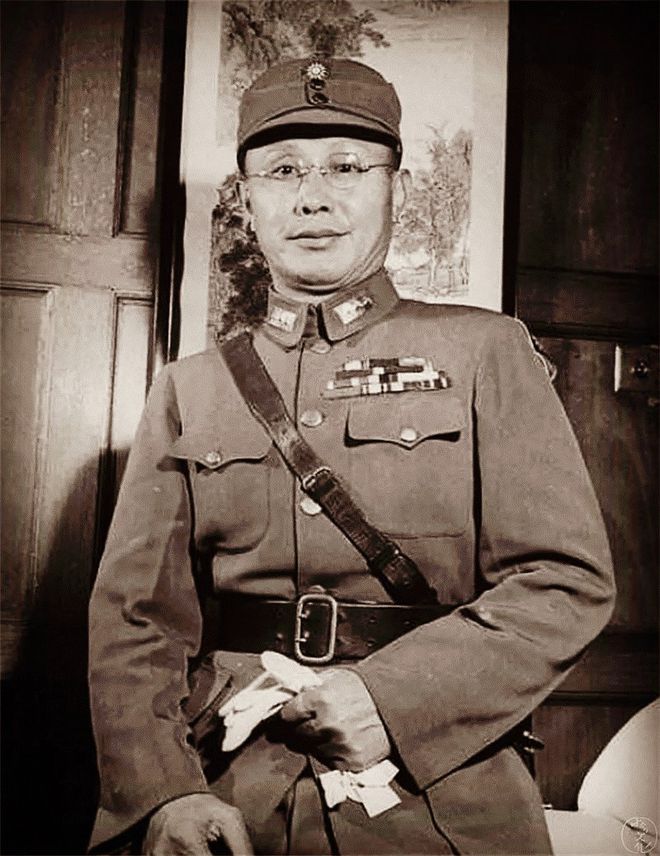

另外,在嫡系里还有派系,派系的划分主要是和老蒋的关系以及一些个人背景,比如陈诚的保定系,包括了周至柔和黄维等;有胡宗南为代表的黄埔系,有范汉杰、李铁军;还有何应钦系,有杜聿明、宋希濂等。

也就是说,整个国民政府军队里,根据和蒋介石的亲疏关系和个人背景,先是区分出了中央军和杂牌军,中央军里又区分了嫡系部队和旁系部队,嫡系部队里还有不同的派系。

你感受一下,假如你是蒋介石,每作一个军事决策,都要考虑、顾忌、说服和监督不同的派系,这仗还怎么打?在解放战争时期尤为明显,老蒋总是到前线去“督战”,光是沈阳就去了三次,就是这个原因了。

老蒋不是不知道弊端,只是“有什么样的领导,就有什么样的下属”,他本身就是一个爱玩权谋的人,落得这样的局面也是情理之中。

这一点在政治方面更为明显。

02“党表军里”

在讲党政派系之前,得先卖个关子,说说国民党的底色。

国民党自建党以来,就有个很大的问题,一直到败退台湾,这个问题始终没有解决。这就是党政结构的“四不像”。

既有民主化“五权分立”的结构设计,又存在一套一党专政的集权设计,两套设计把组织架构搞得无比复杂。

分权制度是孙总理参考西方民主制度所设立的,而十月革命一声炮响,给总理送来了苏俄体制,于是一党专政又成了另外一套设计。

经常看历史剧的朋友应该知道,蒋介石经常说”自从训政以后,如何如何“,这里的训政说的就是”一党专政“,也就是全中国范围内,除了国民党以外,其它一切政党都是违法的。

注意,这里是说违法,也就是根本不允许存在,更别说什么政治协商了,根本不可能。所以你看,这和西方式民主体制是有很大差别的。

不仅和西方民主体制背道而驰,而且到了后来,连苏俄的那套以党治国的方法论也给丢弃了。

什么全国代表大会、中央政治会议、中常会等等都是走个过场,大家意思意思讨论一下,党部会议上的任何决定最终都要总司令蒋介石批准了才作数。

国民党的以党治国,其实是披着党治的外衣,实质是军事独裁,也就是“党表军里”。

“党表军里”可以解释很多事情:比如各省的一把手都是当地割据的军阀,像广西的李宗仁、山西的阎锡山、宁夏青海的二马等。

再者,蒋介石施行的保甲制度和新生活运动,它的本质就是把社会做军事化管理,所有人的衣食住行、言行举止都要像军人一样整齐简单朴素。

那么,你可能要问了,蒋介石为什么要轻党重军呢?我觉得这是他的无奈之举,因为国民党的党组织派别林立、鱼龙混杂,以党治国根本就无从谈起。

03 党政派系

在蒋介石还和胡汉民、汪精卫三足鼎立的时候,国民党内部就有一大堆的派别了,比如胡汉民的西南派、汪精卫的改组派、还有民主派、西山会议派以及孙科的太子派等等。

这些派别的斗争直接导致了蒋介石在1931年的下野,下野后的蒋把失败的原因归咎于“无干部、无组织、无侦探”,简单来说,他觉得自己人在国民政府各个角落里的渗透还远远不够。

这一次的痛定思痛,对我们的最大影响就是,诞生了军统和中统还有党团之争,为后世贡献了很多精彩的电视剧。

不过,最早蒋介石的构想并不是建立特务机关,而是一个真正的政治帮手,能为自己出谋划策、令行禁止并且完全忠诚于蒋介石本人的组织。

这个组织就是三民主义革命同志力行社,简称力行社。

从名字就可以看出来,蒋介石对于国民党是不抱希望的,他用的是总理的三民主义来吸引有志青年的加入。

最初加入力行社的几乎是清一色的黄埔系少壮派,创始团队里后来出了很多“名人”,比如康泽、戴笠和郑介民,戴笠当时负责力行社的特务处,就是军统的前身。

力行社的规模庞大、组织严密,有几十万人之多,其中有一个负责执行工作的下属组织,就是大名鼎鼎的“复兴社”,也有人管它叫蓝衣社。

这里多说一句,最开始老蒋是看重力行社的,啥国家大事都跟他们商量,但后来他发现这些少壮派四肢发达、头脑简单,和他们聊不到一起,干脆就去做执行工作吧,最后演变成了以锄奸、暗杀和情报为主的组织了。

后来出于团结更多有志青年的目的,力行社和其他一些团体被合并到了一个新的团体里,叫“三民主义青年团”,简称三青团,这就是在国民党内部再造了个“党”,一个独立的派系。

可以看到,无论是力行社还是三青团,都是蒋介石一手创建的派系,目的要有一支完全服从于自己的队伍,和国民党内部老派系斗争。

事实上,国民政府到了后期,老派系已经都被清理的差不多了,更多的都是老蒋自己的派系在内斗,而这个内斗的局面也是他一手造成的。

在成立力行社的三个月之后,蒋介石命令CC系的陈果夫陈立夫兄弟成立了“青白团”,采用和力行社相同的创建模式。

这个所谓的CC系,就是蒋介石用来委托陈式兄弟建党的,最开始蒋也乐于看他们做大,但后来有点“蒋家天下陈家党”的意思了,老蒋又开始限制他们的权力,但他们终归都是老蒋的人。

搞了力行社,又搞了一个青白团,这叫啥,这叫鸡蛋不放在一个篮子里。这叫平衡术,也叫驭下之术。双轨制带来的恶果就是无休止的内斗。

这个青白团在后来虽然撤销了,但是他和力行社之间的“斗法”就演变成了后来的党部和团部(三青团)之间的斗争。

党部和团部也发展了很多支脉,这些团体之间也有内斗,斗来斗去,不亦乐乎。

如果我们要总结一下国民党的派系,可以说,与蒋介石的亲疏远近构成了第一层结构,每一个派系内部又出于历史背景或者人为因素拆分了成了不同的小派别,这些派别之间在大多数情况下都在相互斗争。

有人的地方就有江湖,但国民党的这个江湖的水太深了。

今天在海峡对岸,已经大权旁落的国民党依然在延续他们的历史传统,蒋介石经常说的一句话是“精诚团结”,但他们最欠缺的也就是这四个字了。