已经很忙了,谁有那个闲工夫煮三餐?诞生自江户劳工午餐的茶泡饭

在江户町人文化极盛其的文化文政期,八百善在当时有高级料亭的代名词之称。当时著名的文人蜀山人,还留下了「诗为五山,演员为杜若,名为佳乃,艺者为阿胜,料理为八百善」的句子赞扬八百善的美味。而位于浅草的「八百善」,还流传下来了一个史上最昂贵茶泡饭的故事。

在阿古真理的《日本家庭料理80年:和食餐桌的演变史》一书中,曾以日本导演小津安二郎1952年的电影《茶泡饭之味》为例,讲述出生于长野县农村的佐竹茂吉,与在都会区成长的大小姐妙子,这对喜好与生活方式都不同的夫妻,在经历婚姻倦怠期时的故事。

在这部电影中,小津安二郎用「茶泡饭」做为象征,描绘日本逐渐西化的都市与残存着旧有文化乡村因为饮食文化不同所造成的摩擦。

日本人最爱的「〆」之一

在日本料理或居酒屋,酒过三巡之后,日本人最后总会点个「〆」收尾。 「〆」念做(シメ/shime),也就是一顿饭最后一道料理,是在明治时期会席料理中确立的一道菜。后来约定成俗,日本人的酒局结束后,一定要吃「〆」收尾。

日本各都道府县都有各自特色的「〆」。其中排名第一的是拉面、第二名是茶泡饭(茶渍け)、第三名为杂炊。不过,札幌人喝完酒最后最爱的「〆」竟然是「百汇」(parfait)、广岛人是广岛烧、名古屋是咖喱乌龙面、冲绳人则是最爱牛排。

日本料理店中,可以吃到奢侈的鲷鱼茶泡饭,把用芝麻酱油腌过的鲷鱼肉盛在热呼呼的饭上,撒上山葵和海苔后,淋上煎茶,加盖稍微焖一下便可大块朵颐。若是用碗的吸物代替茶,就成了鲜美无比的高汤泡饭。

日本美食家北大路鲁山人最爱的十款茶泡饭,也鲔鱼茶泡饭、纳豆茶泡饭、天麸罗茶泡饭、盐味鲑鱼茶泡饭、海苔茶泡饭、京都杜父鱼茶泡饭、盐昆布茶泡饭、辣椒佃煮茶泡饭、狼牙鳝茶泡饭、明虾茶泡饭。他还认为老饕都爱吃饭少茶多的茶泡饭,因为比较美味。

在现代的煮饭方式诞生之前:古代的汁粥与固粥

史前时代的东日本是狩猎和采集的社会,而西日本因为不断有农民从朝鲜半岛移居过来,因此慢慢形成了稻米社会。日本最早的稻作,在西元前五世纪左右开始于北九州,然后在100年间从濑户内海沿岸传到了近畿一带。

到了弥生时代,人们开始用臼和杵将稻米脱壳后,煮成类似粥的食物之后食用。后来又调整了水量,形成了水份较多的「汁粥」和水份较少的「固粥」。前者就是现在的粥或稀饭,后者为现在的饭。

而现在「煮饭」的方式,则要到平安时代才确立。平安时代的文学作品《枕草子》和《源氏物语》中都有出现的以热开水泡饭的「汤渍」,便是后来在江户时代中期,煎茶在日本全国流通后诞生的茶泡饭的原型。

自镰仓时代到战国时代末期,尤其在冬季,武士们都常食用汤渍。到了室町时代,汤渍或水饭成了身份地位低的人吃的食物。室町幕府的将军足利义政吃的则是以昆布和香菇高汤椎茸做成的汤渍,也就是现在的高汤茶泡饭。

当时,早餐是一天中唯一吃得到热米饭的一餐

在江户时代之前,日本人的饮食习惯是早晚两餐,一日三餐的饮食习惯是在在江户时代中期的元禄时代确立的。也是在这个时候,吃饭配菜的饮食方式开始形成。与现代相同,江户的平民通常在上午7点左右吃早餐,中午12点左右吃午餐,晚上7点左右吃晚餐。

江户时代中期,被称为「大米将军」的第八代将军德川吉宗推行的享保改革,带动了稻米产量的增加,随着碾米技术的进步和经济的发展,专营稻米的商店开始出现。

米由汇集了各地产品的京都和大阪的批发商用船运到江户,使得江户人民无论贫富都可以获得稻米。因此,江户被称为「米食都市」,「米の饭」就是江户平民的主食。

为了节省燃料,通常早上一次煮一天份的米饭,一天之中唯一吃得到热米饭的就是早餐。早餐通常都是热饭、味噌汤和腌菜。午餐只有冷米饭和早上剩下的味噌汤。外出工作的职人则是携带有饭和炖菜的便当。

到了江户时代后期,由卖寿司、荞麦面、天麸罗、关东煮等小吃摊越来越增多,因此许多人都决定外食。标准的晚餐是冷米饭、味噌汤和一两道配菜。配菜主要有鹿尾菜、海带芽、芋头、牛蒡、莲藕、荷兰豆等海藻与根菜的煮物,比较富裕的家庭一个月会吃上两三次鱼。

不管是富商还是庶民,早上吃茶粥是再普通不过的事

在进入了庶民也可以一天吃三顿饭的时代后,出现一句俗语:「东是早上饭、西是中午炊」。这句俗语的意思,指的是江户与上方煮饭时间的不同。会有这种说法,乃是因为江户有幕臣,又有许多建筑工事的职人,因此会在早上就把饭煮好,然后中午就吃早上煮的饭带的便当,晚上则吃早上煮的剩饭。

不过这样要是夏天的话还好,如果是冬天的话那些冷饭就难以下咽了。因此几乎所有人都会将热茶加入做成茶泡饭。另一方面,由于上方多是商人,早上非常忙碌,受雇用的人也没空做饭。因此中午煮饭,晚餐和隔天早餐再煮成茶粥(ちゃがゆ)食用。

自安政2年开始担任大坂西町奉行的旗本久须美佑隽在其随笔《浪花之风》中曾写道:「不管是多有钱的富豪家,早上都是做茶粥来吃,味噌汤则是午餐,听到江户早餐就煮饭就笑的人很多。」在京都与大坂,不管是富商还是庶民,早上吃茶粥是再普通不过的了。大阪淀屋桥的知名富商淀屋辰五郎便是出了名的爱吃茶粥。

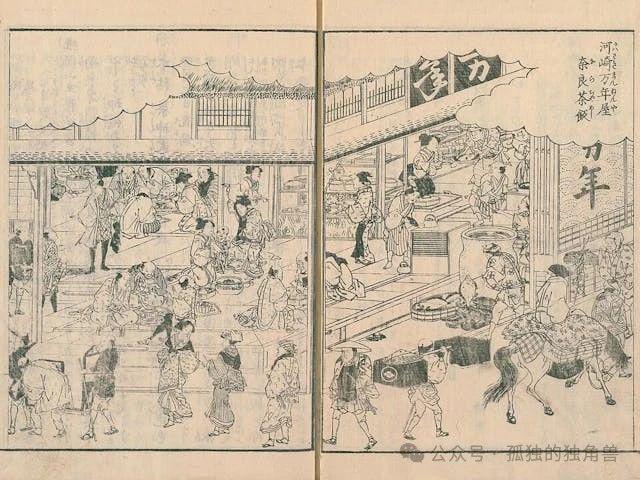

另一方面,江户当时则流行「奈良茶饭」。根据《本朝食鉴》的记载,「奈良茶饭」最早出现在奈良的东大寺和兴福寺,是一种先在淡茶中加入少许盐与米煮成饭后,放上炒大豆、炒黑豆、赤小豆、烤栗子等,再倒入浓煎茶的一道料理。

可以吃得到茶饭、豆腐汤和煮豆子的「茶屋」

料理屋在江户时代中期出现之时,可以吃得到奈良茶饭的茶屋,在江户可是非常宝贵的外食店。 「奈良茶饭见世」,就是可以吃得到茶饭、豆腐汤和煮豆子的店铺,在浅草寺周遭的茶屋,就有着为数不少,以美丽的器皿盛装奈良茶饭的店面。

在江户时代后期作家十返舍一九的《东海道中膝栗毛》中,记述了川崎宿以奈良茶饭闻名的茶屋「万年屋」。而在本山荻舟的《饮食世典》中,对奈良茶饭有着巨细靡遗的描述:「首先煎煮良茶后将初煎与再煎分别取出,留下初煎的浓茶,取再煎的淡茶加入少许盐后,用此淡茶以一般方式炊米成贩,并再煮熟后放置片刻。炊煮完成后以初煎浓茶浸泡食用,此即为正式的茶饭。」

《料理献立早仕组》中所述之「盐味并不味美,以酱油与酒调味才可口」实为后世手法,江户以来的茶饭转变为酱油饭并非茶饭,也是受此影响。另外,贩卖茶饭的所谓茶饭屋,固定的茶饭型式则是搭配勾芡豆腐,这是古来京都大阪比较少有,反而是在江户比较多的做法。

此外,在《守贞谩稿》中对茶渍屋的则有以下的描述:根据元禄六年版本的《西鹤置土产》中记载,近来金龙山的茶屋开始提供一人份五分钱的奈良茶渍。使用的容器也很漂亮,对于庶民阶级的人来说十分方便,这种取向在上层阶级反而找不到。

在关西,则流行着汉字写做「加薬御饭」(かやくご饭)的料理。药味在日本一般来说指的是葱、姜等香辛料。但在关西则指像是关东的五目饭(什锦饭)一样的,饭上放着许多不同食材的料理。

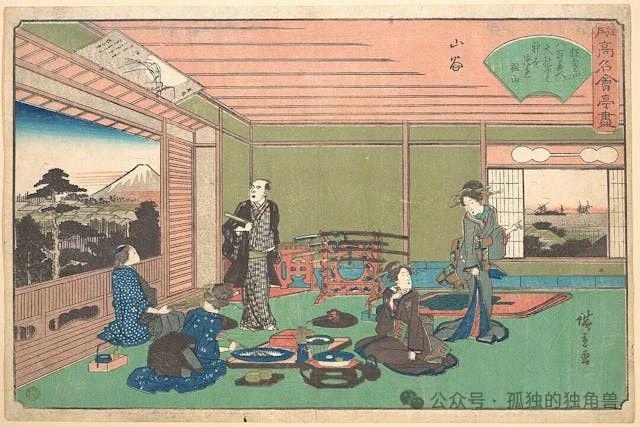

一人份要价12万円的「八百善」茶泡饭

茶泡饭从在饭上头撒上香松的朴素版本,到放上鲷鱼、鳗鱼等高级食材的版本,要加什么料都可以随心所欲。明和年间,在深川洲崎地区出现了一家名为「升屋祝阿弥」的料理茶屋,店主模仿当时位于京都丸山,原为寺庙分院的「左阿弥」等著名料亭,刻意剃发,并在店名中也加入「阿弥」,是当时江户名流豪门必去的料理茶屋,可惜在1791年被海啸吞没。

天明年间后,深受江户老饕欢迎的料亭有葛西太郎、大黑屋孙四郎、甲子屋、二轩茶屋、平清、百川、万八楼、金波楼等,多位于隅田川沿岸有着河景的地点。而在升屋被冲毁后,继承其首席宝座的,无庸置疑地是「八百善」。

在江户町人文化极盛其的文化文政期,八百善在当时有高级料亭的代名词之称。当时著名的文人蜀山人,还留下了「诗为五山,演员为杜若,名为佳乃,艺者为阿胜,料理为八百善」的句子赞扬八百善的美味。而位于浅草的「八百善」,还流传下来了一个史上最昂贵茶泡饭的故事。

那是在十九世纪初的某个春天,几位有些醉意的江户老饕来到了八百善,一到店里就摔要点最高级的茶泡饭与香物。他们原本想着喝醉酒了想来碗茶泡饭来醒酒,只不过没想到他们一群人点完餐之后,却左等右等都不见茶泡饭的踪影。

好不容易等到白饭与装了煎茶的土瓶都上了桌,香物还是春季难得一见的瓜与茄子的粕渍。他们因此心想,「果然不愧是八百善」,只是待他们吃饱喝足之后一看帐单,却是瞠目结舌。一人份居然要价一两二分!合现在约12万円。

老板于是解释说,因为这碗茶泡饭用的是最高级的煎茶,因此也必须用最高级的水。于是便派人去过去提供江户城内饮水的上水道「玉川上水」去取来上等的水。又因为不让客人等太久,因此雇了「早飞脚」(类似现在的宅急便)这个价钱是包含了来回的运费的。