叙利亚巴沙尔的旧皮鞋和豪车,是谁开启了岳不群叙事?

1

叙利亚政局风云突变,说实话我真的关心不起来。相比之下,我更关心国内很不起眼的“一件小事”。

山东聊城一个学校,上晚自习时,老师不许学生上厕所。家长找老师,老师说上厕所需要医院证明。家长说我如果去开这样的证明,医院会说我神经病。老师说这是学校规定。

家长问学校,学校否认有这样的规定,这是老师的个人行为。家长反映给教育局,教育局说要跟学校沟通。

这样来回踢皮球,家长发视频揭穿此事,学校要求他删除。我看今后这孩子撒尿,很可能还会成为大问题。

活人能让尿憋死,这个我更关心。山东聊城一个孩子的撒尿问题,比巴沙尔的命运更牵动我。

2

巴沙尔去年来过中国,据说穿着一双旧皮鞋,让一些人瞬间“泪目”了。

我眼睛不好使,我看不出那双鞋有多旧,况且有的皮鞋就是无光泽,也许我们半年工资也买不起。鞋挤不挤脚,只有脚知道。

就算他穿了一双旧鞋,凭这就感动甚至泪目,这眼泪也太容易搜集了。林黛玉好哭,但那是绛珠仙草还给神瑛侍者的,我们中国老百姓欠巴沙尔什么呢?

有人在微博里说:

巴沙尔的半旧皮鞋道出了他作为总统爱民如子的高尚情怀……带着他的人民重整旧山河。三个半大孩子在杭州表现岀天真无邪的童趣,他们在父母身边又蹦又跳,像小鸟般可爱。

原来问题的实质在这里:人们凭着不知新旧的皮鞋,为巴沙尔编了一个宏大的故事。他们并不关心真实的沙巴尔,只是喜欢自己创造的形象。

一切虚伪的叙事,都是这样来的:明明是自己臆想的,最后连自己都信以为真了,为自己的虚伪文字落下了眼泪。

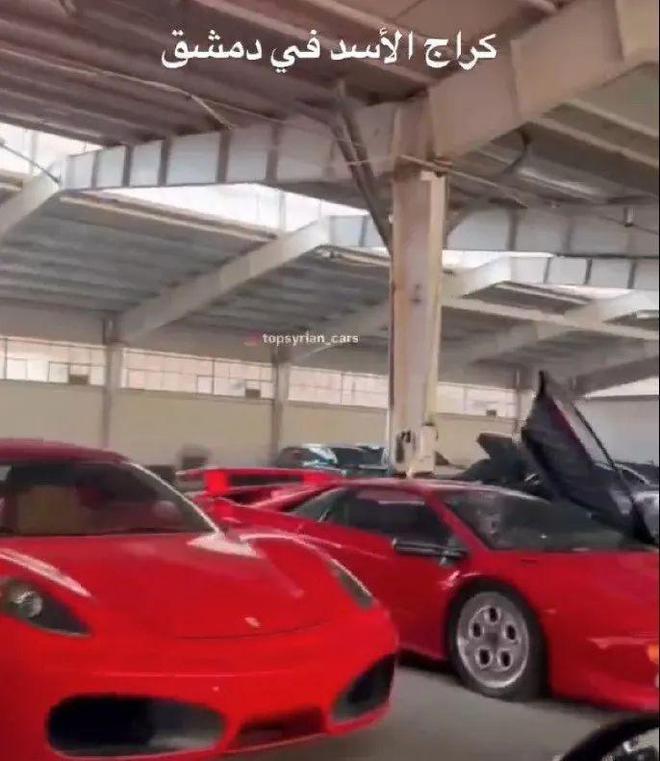

巴沙尔出走了,地下车库的豪车曝光了,他有多少财富,估计也会被晾出来。如此一来,为一双皮鞋泪目的朋友,又情何以堪?

替一个外国人编造这样的故事,用赵本山的话说,“这小风不是抽得如此荒诞吗”?

也许那豪车不是沙巴尔的,也许沙巴尔真的没什么钱财,不过一双皮鞋就代表了“爱民如子”,岂不是扯淡?

3

泪目的皮鞋,我称之为“岳不群叙事”。

金庸笔下的岳不群永远一袭半新不旧的长衫,一副彬彬有礼的书生模样,外界对他的各种诋毁,从来也不放在心上,“君子剑”的名声,享誉武林。只有一个人,当面骂他“伪君子”,就是任我行。

但是任我行一个人说话没用,有的是人替岳不群说话,包括令狐冲。令狐冲潜意识里是绝对反抗岳不群的,但是他打死也不愿意相信师傅是坏人,这让他付出了惨重代价。

还有《连城诀》里的戚长发,一副乡巴佬模样,却是内心险恶、心机极深的家伙。

岳不群这种人是真实存在的,比如西汉的王莽,老婆都穿着旧衣服;比如涉案2亿的魏鹏远,每天骑自行车上班。

骑自行车上班当然是好的,但也仅仅是个外在的形象,不应该放大,更不应该拔高,更不能代表“清廉”二字。

但是善良的人偏偏喜欢拔高,这是我们从小学作文留下的惯性思维。哪一个孩子写作文,能写老师要求学生上厕所要医院证明?

这就是说谎的记事、说谎的文学,就像聊城这个学校,学校大事记不可能记录老师差点让学生被尿憋死,小说也就不会这样写。谁要是这样写小说,作家就会被声讨。

比如杨家将,英雄传奇是好的,但是潘美、狄青,全都成了坏蛋,这就不是深刻的小说;比如鲁迅,迅哥是大先生,但是迅哥骂过的梁实秋、林语堂、胡适,全都成了坏蛋,也就不是真实的历史。

这就是中国小说为什么缺乏现实主义传统,好的无限的好,坏的无限的坏,非此即彼,严重对立。反倒是诗歌,比如杜甫,用诗的形式记录了历史。可是诗歌难懂,以至于今天人们仍然以为那大唐真的是百年盛世。

4

聊城的学生如厕,和巴沙尔的皮鞋,有什么联系吗?

当然有,因为当我们视而不见孩子撒尿问题,却津津乐道一个外国人的皮鞋,那么孩子如厕一定会成为大问题。这已经不是个案,甘肃就有学校晚上11点以后不许上厕所,广州就有学生大早晨奔丧,宿管不给开门,更不要说还有更多的食堂问题。

总之,替一个外国人的皮鞋涂脂抹粉,却不关心自己家孩子吃饭睡觉拉屎撒尿的基本问题,那才是真的抽风了!

现在有的自媒体善于搞“岳不群叙事”,提醒大家注意区分。

鲁迅在《一件小事》的结尾说:

几年来的文治武力,在我早如幼小时候所读过的“子曰诗云”一般,背不上半句了。独有这一件小事,却总是浮在我眼前,有时反更分明,教我惭愧,催我自新,并增长我的勇气和希望。

区分的方法,鲁迅说清楚了。