都是“不抵抗”二世祖,阿萨德和张学良有什么不一样?

要说历史有趣,或许就在于它总能以各种巧妙的方式,把不同的人物和事件牵扯在一起。张学良与阿萨德,这两位看似毫无关联的二世祖,却在“不抵抗”这条线索上留下了令人深思的历史轨迹。他们的抉择是命运的操控,还是个人意志的挣扎?这种相似的处境和截然不同的结局,究竟能为我们提供怎样的启示?

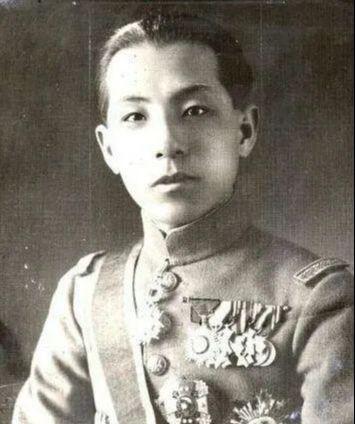

张学良:“不抵抗”的背后,是谁的遗憾?

1931年的九一八事变,大概是张学良一生都甩不开的书签。东北三省一夜沦陷,成千上万的百姓流离失所。而这一切发生时,东北军的枪炮,竟连响也没响过。张学良的“不抵抗”,无疑成为了民族史上挥之不去的痛点。

但细究起来,这一“不抵抗”并非因张学良自身的胆怯。作为“东北王”张作霖的儿子,年轻的张学良接过了一支实力雄厚的奉军:35万兵力,200余架飞机,称霸一方绰绰有余。这样的人,也不是一出生就注定软弱无能。那么问题出在哪儿?显然,“中央政府的掣肘”和张学良的个人评估,让东北军选择了这步棋。蒋介石一声令下,“先安内,后攘外”,搅得张学良进退两难。最终,他用沉默为这道命令买了单。

然而,历史的脉络往往是复杂的。五年后,张学良又让笔者写惯大历史逻辑的人跌破眼镜。在1936年的西安事变里,他胆大包天地兵谏蒋介石,逼出了国共合作,也让岌岌可危的中华民族有了喘息的机会。张学良不像是单薄的历史书页,他更像一面被风暴吹得卷曲的旗帜:一半写着“愧对家国”,另一半却高举着“民族功臣”。他到底是怎样的人?每个人都有自己的答案,历史却只留下了复杂与叹息。

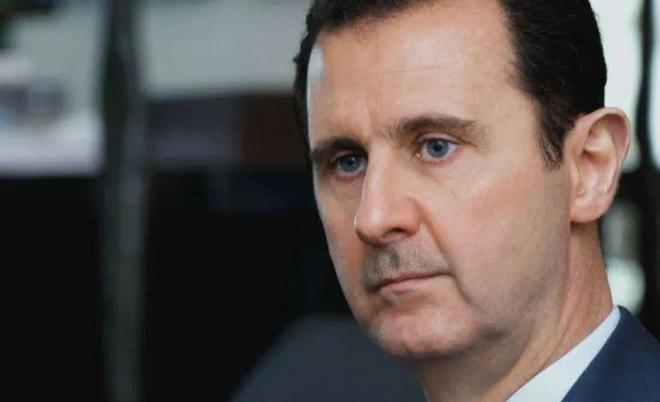

阿萨德:“不抵抗”换来的,是另一个版本的灾难

再说叙利亚的阿萨德,似乎是中东版的“不抵抗”延续。作为叙利亚政坛“王室”的继任者,阿萨德起初风光无限。他的父亲巴沙尔·阿萨德曾是叙利亚的权威领袖,霸气十足。但命运在2011年的“阿拉伯之春”中拉开帷幕,这场运动如飓风席卷,反对派崛起,恐怖武装肆虐,国际大国也纷纷插手搅局。叙利亚从那一年的春天走向彻骨寒冬,开始了一场长达十多年的毁灭之旅。

最终的高潮,似乎像是九一八的翻版。反对派兵临大马士革城下,阿萨德选择了撤离。他的“不抵抗”将叙利亚打落至最低谷,首都失守,政权崩塌。一代领袖沦为流亡者,寄居莫斯科的阿萨德,是否还会怀念叙利亚的阳光?

与张学良相比,阿萨德不仅丢了土地,更泯灭了国家的完整性。两人同在历史中沦陷,但留给后人的印象却各有不同。遗憾的是,叙利亚的这段近代史未必有人为阿萨德掷下一枚争议中的勋章。他,只能活在一张枯黄的历史消亡记录里。

换个视角,这些“不抵抗”的二世祖为何总显得无力?

翻开这两人的故事,你会发现一些耐人寻味的共同点。说到底,这些“不抵抗”的行为,源头有哪些?以下三点或许是个中关键。

1. 强大的父辈背影,投下无形压力

张学良有个“东北王”父亲,阿萨德则顶着中东政坛一代枭雄的光环。这种二世祖的身份,是名望,也是枷锁。他们继承了权力,却往往缺乏父辈那种早年浴血奋战的“狠劲儿”。所以,在危机中,常常显得怯懦无措。

2. 国际局势的裹挟,让其身不由己

张学良要面对的是日本御林军的虎视眈眈,阿萨德则在美俄较量的大棋盘上左右为难。在这些时刻,他们的国家只是国际博弈的棋子,自己更像一颗微不足道的小卒。纵然内心可能有咬牙一战的勇气,却无法敌得过地缘政治的洪流。

3. 内部掣肘,让他们无力出击

如果张学良的掣肘来自蒋介石的远征军,阿萨德则毁在叙利亚内部那盘剪不断理还乱的势力网中。军队内部的离心离德,只会让表面的权威高楼一夜倾塌。

历史上的“不抵抗者”:历史的镜像与重复

“不抵抗”并非张学良和阿萨德的专利。回头看看南宋末年,赵构逃跑,留下岳飞哭那一声“莫须有”;而阿富汗战争结束时,前总统加尼背着大包小包逃离喀布尔的狼狈模样,成了全球热议话题。

这些故事都在告诉我们,国家危亡之时,领导者若无法整合内部力量,稳定外部支持,“不抵抗”几乎就是唯一的宿命。他们面对生死存亡的关口,却进退维谷,眼睁睁让悲剧上演,留下的只有无力和苦涩。

如何看待“不抵抗”的历史烙印?

回望历史,张学良和阿萨德领略了政治和战场的冰火两重天。一个在晚年被许多人尊为“风云人物”,另一个或将长时间活在流亡的阴影下。他们的故事刺痛人心,却也带来一个彻骨的教训:历史可以暂时宽恕错误,但逃避责任者,终究难以摆脱铭刻深处的责难。

张学良若不是发动了西安事变,他的历史标签只会定格在“九一八”的遗憾中。而阿萨德,他的未来倘若不做出任何建树,只怕连历史书边角的几行字都难以留得住。

毕竟,真正被铭记的,不是“悲情的二世祖”,而是那些在困境中创造奇迹的点滴光辉。哪怕这光辉微弱,也总有人愿意为它埋葬炮火的硝烟。