开车的时候不要把命运交给他人,更别提机器了

三天前的3月29日深夜22时44分,安徽德上高速公路池祁段,一场突如其来的悲剧撕开了夜幕的寂静。

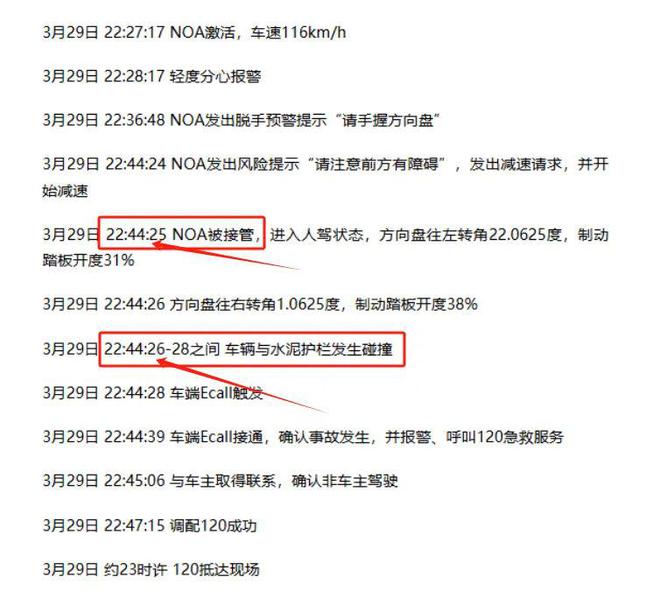

一辆小米SU7标准版在高速行驶中撞上了隔离带的水泥桩,火光瞬间吞噬了车身,留下的只有焦黑的残骸和三个年轻生命的消逝。据警方初步披露,事故发生时,车辆正处于NOA(导航辅助驾驶)模式,时速116公里。系统检测到前方施工路障后,速度减至97公里,但随后接管方向盘的驾驶员未能及时避开障碍,最终酿成惨祸。

车内三名乘客,均是在校大学生,正从武汉赶往安徽参加一场重要的考试。他们或许满怀期待,或许带着一丝疲惫,却未曾料到,这辆被寄予“智能”标签的新车,竟成了他们生命的终点。

事故发生后,小米公司沉默了整整三天,直到4月1日才发布了一份简短的报告摘要。报告中提到,车辆在判断撞击发生后主动报警并联系急救,随后在1分钟内联系到了车主本人,确认驾驶者并非车主。

这份冷冰冰的文字,既没有解释焦点问题,也没有表达对逝者的哀悼。

能够在如此短的时间内联系到救援和车主,却隔了将近3天,在全力压制热搜和家属本人抖音都被删帖的情况下,终于舆论全面爆发、股价跌6%市值蒸发将近700亿港元,才出来发声,言语中如此冷峻,难道是有特殊理由?

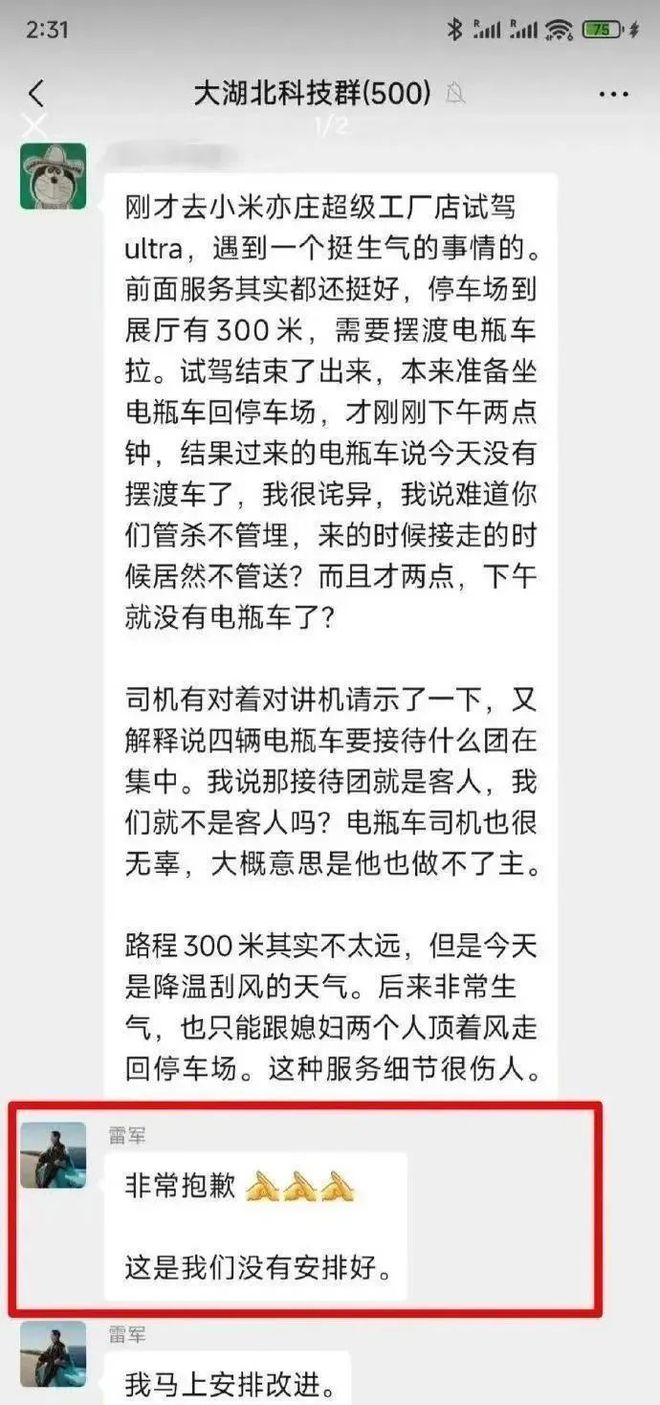

更令人费解的是,就在3月29日当天,小米创始人雷军还因试驾环节中的一个服务细节亲自道歉冲上热搜,对比之下,这份迟来的声明显得如此冷漠,仿佛一场精心计算的危机公关,而非出自人性本能的关怀。

作为一名普通人,我并非汽车行业的专家,更不懂复杂的自动驾驶技术。但当我看到死者家属在网络上声泪俱下地控诉——“小米从未主动联系过我们,连一句慰问都没有”——我不禁感到一阵寒意。

我向AI提出了一个简单的问题:从危机公关的角度看,发生重大安全事故后,企业是否应该第一时间联系受害者家属?

AI的回复:第一时间联系遇难者家属是危机公关的基本原则,这不仅是为了履行企业的社会责任,更是为了展现最起码的人文关怀。

我继续追问AI:小米为何会选择这种近乎鸵鸟式的沉默?得到的分析颇具启发性。

首先,小米可能担心过早接触家属会被外界解读为“认责”,从而为后续的赔偿谈判或法律责任划分埋下隐患;其次,在事故原因尚未明确时,高管或公关团队若发表任何言论——哪怕是模糊的道歉——都可能被放大为“承认产品缺陷”,进一步冲击股价和品牌形象;此外,企业内部繁琐的决策流程(涉及法务、公关、高层等多方协调)也可能导致行动迟缓;更深层次的动机或许是,小米希望通过压制舆论,先行评估事件影响,等待“有利证据”浮出水面,再决定如何发声。

不管小米基于何种考量,也不论标准版的纯视觉NOA驾驶方案对比高配版的激光雷达有多大物理和算力差距,甚至都不用说最被网友诟病的“1秒驾驶员自主反应时间”,人文关怀是一家企业应当对消费者提供一切的基础。

如果每一次危机都需要如此精打细算,那么“人”在企业眼中究竟是什么?是冷冰冰的数据,还是可以被暂时搁置的“变量”?

在中国,科技企业的宣传造势总是充满创意与激情。从“遥遥领先”到“智能未来”,每一个新品发布都伴随着无数的掌声和期待。小米汽车也不例外——雷军亲自站台,声称要用这款车“致敬梦想”。

在宣传造势上, 国内企业有着日新月异的科技与狠活,但技术的发展不存在那么多的惊世骇俗,我不相信从油车跨越到电车短短几年的时间里,辅助驾驶或者自动驾驶能够替代人类。

“智能”是一个迷人的概念,但比它更应该被普及的,是“人文”。即便有一天,机器能够取代人类的大部分工作,企业本身也不应忘记,技术的终极目的是服务于人,而非凌驾于人之上。小米汽车的这场事故,不仅仅是技术的一次失控,更是对企业责任的一次拷问。当火光熄灭,留下的是三个家庭的破碎和无数人对科技的质疑。

小米或许能用时间平息舆论,但那些逝去的生命和家属的眼泪,却永远无法被数据和市值抹去。