我们似乎向来都不待见“文艺片”

原标题:我们似乎向来都不待见“文艺片”

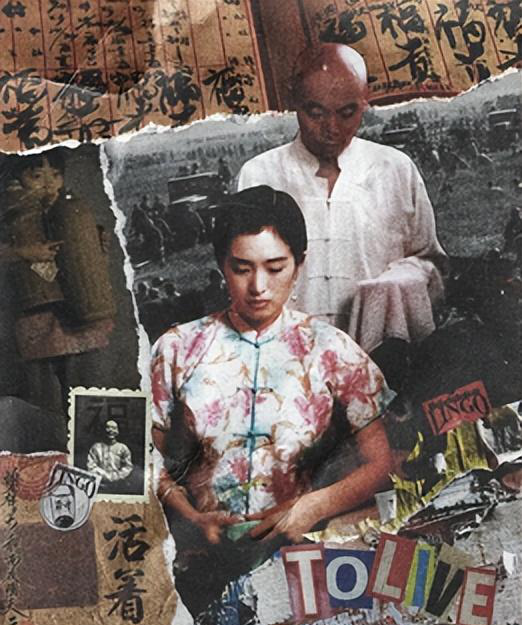

华语电影从30年前就开始重视国际电影各奖项的参选,30年来,获奖的电影不能说是无数,也可以说是“很多”。但是,这些电影无一例外都有共同点。票房很惨。

娱乐时代一直持续到死亡。虽然大众对桶台的娱乐节目提出了批评,但在大环境下我们喜欢娱乐性东西的本质并没有改变。

《Hello,树老师》是几年前王宝强封神的作品,他更早期的作品《盲井》由于太真实,被封禁了一段时间。

呆滞的眼神,舒展的吸烟姿势,喜欢装模作样,背后却谦虚得不得了。出生在小农村的主人公的遭遇和表现,打动了很多观众的心。不是因为他们没见过,而是因为有类似的经历。

他们在不稳定之前,也喜欢打扮,给面子,害怕被人看到。只是,他们没有树老师那么悲惨,即使爱情来了,也会被命运撕裂。

但是,这部精彩的电影火了吗?不,在文件里静静地无声,下载文件几年后,被网友翻了。那时,人们才看到,错过了这么好的电影。名字这么不起眼。

电影不够火,电影院有很大的发言权。

但是电影院左右的一部电影的上映量是有根据的,其根据是年轻人。因为去电影院的主要是年轻人,所以配合他们也很正常。

我们分析一群年轻人去电影院做什么。一是约会,二是休闲,三是好奇心。

约会,带着对方去看悲伤的文艺片哭,那是绝对不可能的,再低的情妇也不会这么做。不过,看口水爱情片还是不错的。即使它真的很烂。

休闲地去看电影,年轻人大多会找喜剧类、恋爱类、动作类看。当然,特效3D电影更受欢迎。每个人上班都不想累一个星期,休息的时候看着经过深思熟虑的题材,休息日也戴着阴天。

好奇心驱使我跑到电影院,它径直朝某部电影走来。这些电影有非常好的前期宣传,他们的广告出现在年轻人常用的各个APP中。过了一点时间,年轻人就有了好奇心,新片的预热也完成了。

有人认为电影院是有意对好电影的拍摄施加压力,就连大导演的电影也能享受这样的待遇。

例如,张艺谋的电影《狙击手》,剧情流畅的演员表演在线。公开前和公开期间,张艺谋忙于奥运会开幕式。既要有面子,也不能让其他卖座的电影毁了。于是,这部电影出现在了午夜电影中。第一部电影也是23:00。谁看?

需求决定市场,市场影响上游。

于是问题的根源再次指向了作为电影消费主力军的年轻人。

年轻人说不看文艺片,这句话并不全对,只适合大半。由于电影院是根据个人喜好故意安排的,所以过多地揣摩年轻人的心思是电影院的问题。那么,考虑一下年轻群体自身的问题吧。他们喜欢看文艺电影吗?

目前还不多。

许多文艺片令人深思,发人深省。这些电影的性质与战争片不同,战争片的爱国属性是BUFF附加,也是对年轻人尊重历史的最低要求,这很容易达成。

不过,文艺片虽然让人压抑,却取决于观众是否愿意接触。

一敲心,心就感到人的痛苦。与其说年轻人不经常看这样的电影,不如说“总是不敢碰”。他们本来就生活在内卷的现实世界里,周围弥漫着压力的味道。高考、研究生院、专业、工作、职务、结婚、教育等,全部拿出来的话会很痛苦。

笔者并不批评年轻人的娱乐。因为他们本来就不轻松,娱乐是解毒剂。只是,看到烂片在市场上横行,通过“赚一次性的钱”多次尝试,也没办法。

好电影难以在现阶段的社会氛围下生存,但既有客观原因,也有主观因素。只是希望在娱乐解冻的间隙,能抽出一点时间看这些优秀的文艺片,偶尔给自己一点安静的空间,给自己一个冥想的机会。