“大毒枭”刘招华:一年内疯狂制毒31吨,狂赚3100万!结局如何?

清朝开始,英国人为了打开中国的市场,将大批鸦片运往中国,从中谋取暴利。国人深受鸦片的毒害,精神萎靡,社会生产力下降。

为了打击英国人的嚣张气焰,林则徐查缴两万箱鸦片,于虎门海口全数销毁。

时至今日,国家对毒品的打击力度越来越大,坚决不允许毒品再次危害国人健康。

但是,总有不法分子为了其中巨大的利润,不惜一切代价走上制毒、贩毒的道路。

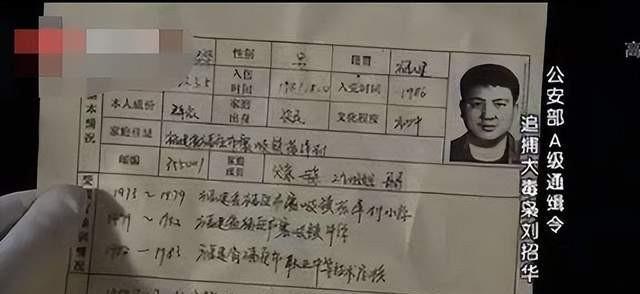

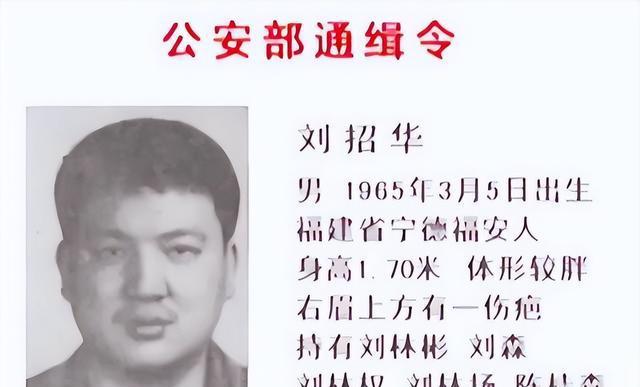

号称“五大毒枭之首”的刘招华,便是一个恶名昭著的毒贩。

说起刘招华,很多人都不陌生,他贩卖的冰毒数量超过14吨,自己制作的冰毒达到12吨,是全球涉及毒品最多的毒贩。

不同于其它毒贩,刘招华的早年经历十分精彩,他参过军、当过干部,后来因为转业成为法警,是实打实的工薪阶层。

按照走向,刘招华的未来应该是一片光明的,可他为何放弃了“铁放碗”,走上了制毒的不归路呢?

这一切,还要从他小时候说起。

家庭困难,渴望金钱

刘招华家中有5个孩子,他排名最小,上边还有两个哥哥和姐姐。

因为孩子多,刘招华家里一直贫困,父亲在他12岁那年不幸离世,生活的重担落到母亲一个人身上。

为了帮助母亲分担家里的重担,刘招华念到高二就决定辍学,赚钱养活自己。

可是仅高中文凭的他又能找到什么好出路?他只能在一个汽修厂里当学徒,不仅挣得少,活也辛苦。

为了改变命运,刘招华打算入伍参军,不过当时刘招华年龄不够,他只好往大报了一岁,最后成功进入福州边防支队。

进入部队的刘招华非常积极上进,在1987年的时候被提升为干部,一年之后,代理队里司务长一职。

按照刘招华的发展来看,他算是熬出头了,只要耐心地等待转业即可。

可没想到在关键时刻,他做出了一件让人意想不到的事情。

刘招华被人举报贪污公款145.15元,这在80年代可是一笔巨款,刘招华受到严重的记过处分。

在家人眼里,刘招华一向聪明机灵,自毁前程的事情他是万万不会干的,为什么他会突然贪污公款?

想不通的姐姐立马找到刘招华询问情况,在姐姐的逼问下,刘招华将自己的主意全盘托出。

原来,他是故意这么干的。

因为部队规定待够15年才能正式转业,但想早点挣钱的刘招华已经等不及了,他利用违纪的法子让自己提前转业。

果不其然,刘招华在1989年被分配到福安市人民法院,成为了一名司法警察。

工作后,刘招华表现优异,立过“三等功”,被评为“先进工作者”。凭借出色的工作能力,单位领导对他十分赏识,于是让他负责招商引资的工作。

正是这项工作让刘招华接触到各式各样的大老板,打开了新世界的大门。

他非常渴望有朝一日,自己能腰缠万贯,不用朝九晚五的按部就班。

机缘巧合,“毒王”诞生

源于对金钱的渴望,加上刘招华是个有想法就得实行的人,他与一个台湾合伙人开办了一家塑胶工厂。

刘招华非常有经商头脑,凭借工作的原因,

他认识不少外商,这些外商给他的塑料厂提供了不少资源,让他在短时间内赚得盆满钵满。

不仅盖了一栋70多万元的三层别墅,还买了三辆皇冠牌轿车换着开,妥妥地从上班族摇身一变为百万土豪。

而且,刘招华也不是个低调的人,每天开着豪车上下班,引得不少人眼红嫉妒,流言蜚语满天飞,难道开厂真的这么赚钱?

为了能将精力全部投到厂子里,刘招华所幸辞去法警工作,一心搞钱。

但没想到,打击收购国外废塑料的行动在全国展开,刘招华的塑料厂被查封。

刚过上富豪的生活没几年,眼看又要一无所有,刘招华怎么肯服输?他想方设法东山再起。

正当他苦于没有出路时,一个叫做陈道中的人出现,改变了他的发财之道。

此人是一名台商,他告诉刘招华自己是依靠一种“药物”发家致富,这种“药”在美国非常畅销。

年轻人都喜欢用它“缓解疲劳”,而且市场价格十分昂贵,小小几克便能卖到几万元。

台商说的是冰毒,冰毒作为新型毒品的代表,摄入后容易使人致幻,产生暴力、兴奋等现象,具有强烈的依赖性,十分的危险。

说完之后,台商将制作冰毒的原材料麻黄素交到刘招华手上,还给了他制作冰毒需要用到的仪器。

这是刘招华第一次如此近距离地接触冰毒,从事过法警工作的他深知毒品是个碰不得的东西,但为了满足自己的好奇心,他还是将东西带回了住处。

刘招华学历不高,仅上到高二便退学,入伍之后在武警学校学习过几年,顶多算是中专毕业,但他只用三小时就制作出一袋冰毒。

台商看着雪白的晶体惊呆了,他没想到文化程度不高的刘招华如此厉害。

原来,刘招华上学时最感兴趣的就是化学,不仅得过竞赛的二等奖,成绩一直名列前茅。

不过,此时的刘招华对买卖毒品并不是十分的了解,他只将这袋冰毒还给台商后,便自行离开了。

巧就巧在另一个人的出现,直接推动了刘招华日后的走向。

这个人叫陈文印,他与刘招华在当兵时就认识了。

陈文印告诉刘招华,自己要找一批冰毒运往境外,询问他没有意愿跟自己一起干。

刘招华正愁找不到发大财的机会,通过陈文印他了解到,走私毒品利润巨大,于是刘招华不再犹豫,说干就干。

当时国家对麻黄素的管控极为严格,拿不到原料的两人也是白搭,为了解决原料问题,刘招华拿出几十万元做实验。

他没日没夜地泡在实验室里,还以制作减肥药为名,四处向知名教授寻求结晶的办法,甚至不惜重金搞到一台新型仪器。

在刘招华发疯似的“努力”下,他终于找到代替麻黄素的化学物质,研究出新型的冰毒制作方法。

躲避追捕,继续制毒

刘招华一口气制作出30公斤冰毒交给陈文印,看着晶莹剔透的冰毒,陈文印欣喜若狂,这对于他们来说就是源源不断的钱,只要掌握了制毒方法,成为亿万富翁不就指日可待了吗?

相比陈文印的欣喜,刘招华显得冷静许多。因为他知道贩毒是重罪,内地对毒品的打击力度很大。

保险起见,刘招华告诉陈文印只能将毒品走私到境外,千万不能在内地销售。

陈文印觉得刘招华太过小心,被金钱迷惑心智的他根本听不进刘招华的劝告,转头就将冰毒贩给一个长乐人小郭。

谁知小郭在偷渡时被抓住,搜出身上的毒品后被公安机关移交缉毒警察。

胆小的小郭经不住拷问,将自己与陈文印买卖的过程全部说出。

看着整整一公斤的冰毒,缉毒警察觉得此事不简单,幕后肯定有稳定的货源。

为了抓住陈文印等人,缉毒警察让小郭打电话慌称再买5公斤冰毒。约定好地点后,缉毒警察准备实行抓捕。

精明如刘招华,接到小郭打来的电话后,他就觉得不对劲,但他没有把自己的想法告诉陈文印,毕竟是一单大生意,如果没事还能大赚一笔。

于是,刘招华让陈文印与一个叫做张明辉的男人前往交易。

当提着纸箱的陈文印与张明辉一现身,埋伏在周围的警察全部蜂拥而上,将两人死死地抵扣在地上。

久久等不到两人消息的刘招华预感到可能出事了,他连忙跑出厂房,逃之夭夭。

1996年11月26日,陈文印与张明辉的案子公开审理。

当法官敲定锤子,说出“死刑”两个字时,躲在角落的刘招华才用领子遮住自己苍白的脸,这是他第一次离死亡那么近,也是他第一次意识到贩毒的严重性。

不过,刘招华已经没有回头路,他知道陈文印和张明辉为了自保,肯定会把他供出来,所以他只能继续逃下去。

于是,回到家的刘招华立刻收拾行李,拿着二十万现金,扔下老婆孩子,从密道逃跑。

警察来到刘招华家中发现了一条长约90米的密道,密道的出口连接着赛江,江边停留着快艇。

可见,刘招华早就预料到自己会有被追捕的一天,已经提前将逃生路线规划好。

警察的通缉令遍布大街小巷,但是整整两年过去,刘招华依旧没有任何踪迹,他一个大活人逃到了哪里呢?

起初,刘招华躲进了一间寺庙里,依靠香客的身份躲过了警察的搜捕。

后来风声渐小后,刘招华去到海南三亚,在那里,他又重新找到了一位“事业合伙人”,陈炳锡。

陈炳锡黑白两道通吃,拥有一定的人脉、经济实力,刘招华与他合作,无异于“锦上添花”。

于是,仅短短的两个月,刘招华便生产出1吨的冰毒,简直令人震惊!

但是,刘招华觉得不够,他打算建造一个能制作出10吨冰毒的工厂。

有了资金作为支持,刘招华开始实行疯狂的计划。他加班加点待在工厂里头,想方设法提高冰毒的产量,最终走火入魔的他生产了十几吨冰毒!

看着自己打造的“冰毒王国”,刘招华心里洋洋得意,正当他幻想这些冰毒能给他带来多少收益时,一个令他恐慌的消息传来,陈炳锡被抓了!

刘招华顾不得其它,拔腿就跑。

当警察撬开工厂的大门时,里面早已“人去楼空”,只剩下没来得及销售的冰毒,和新型的制毒设备。

刘招华跑到市区时发现,街上到处都是自己的通缉令,出城的关口也有警察在把守。

为了不露出破绽,刘招华在商店买了一辆自行车,他骑着自行车在市区内四处转悠,装出一副若无其事的模样。

等到巡逻力度缩小时,他才慢悠悠地骑着自行车从城门口出去。

警察看他神情自若,也没有带行李,怎么看都不像着急逃亡的毒贩,没有过多的盘问便让他过去了。

逃出生天的刘招华一到公路边就把自行车扔掉,拦下一辆出租车直奔汕头。

变身福商“李森青”

逃亡的刘招华依旧不改自己的发财梦,他每时每刻都在计划挣更多的钱,他用巨款承包了10个福利彩票的销售点,企图中个几千万。

他还找了个半仙给自己算前程,在得知五行缺木后,他便前往桂林“东山再起”。

到了桂林后,刘招华决定改头换面用新的身份生活。他不仅给自己取名为“李青森”,还吃胖了20斤,试图掩盖过去的痕迹。

恰巧,正值西部大开发,国家号召有实力的企业进驻西部城市,“李森青”便以企业投资人的身份在桂林“招摇过市”。

他先是成立了一家名为“森森”的公司,后又与临桂政府签定了一份3亿元的合同。

一时间,李森青投资人的大名频繁出现在桂林日报和电视上。

更离谱的是,李森青当街智擒三小偷,见义勇为的壮举家喻户晓,成为了老百姓口中的大英雄。

反正,拥有新身份的刘招华根本不把低调当回事,完全凭着性子来。

他向临桂政府要了一片地来种植红豆杉,然后又在旁边开凿一个山洞,美曰其名是用来放设备的,但真实目的是用来搞毒品研究的。

“绝命毒师”终落网

俗话说:天狂有雨,人狂必有雨。

狂妄自大的刘招华以为自己跑到偏远的地区,改名换姓,警方根本追查不到踪迹。

但没想到,公安机关为了抓捕他,已经将通缉令在各大媒体与电视上循环播放,悬赏金额高达30万元。

悬赏的金额越高,关注的人就会更多。而这一天,刘招华刚好撞到枪口上。

当时的红云烟酒店处于一片其乐融融的景象,刘招华和几位富商推杯换盏,酒意正浓时,其中一位富商指着电视机上的通缉令说道:“李兄,你看这个人和你好像。”

此话一出,大家齐刷刷抬头看电视,只见通缉令上的刘招华与李森青十分相似,简直像一个模子刻出来的。

此时的刘招华心跳如雷,恨不得立马跑路,但他想起自己叫“李森青”,只能稳住心神附和道:“是哦是挺像,但是人家值30万,我要是像人家那么值钱就好了。”

大家一听,纷纷笑起来,只有刘招华心神不宁在规划着逃跑路线。

终于熬到酒局结束,刘招华谢绝其它富商的邀请,他一边给马仔发消息准备逃跑物资,一边焦急发动自己的车。

殊不知,他前脚刚走,公安机关就将他去过的红云烟酒店层层包围,就连他居住的漓江花园也布满了警力。

可是,此时的刘招华已经和马仔逃到了一处废弃的雷达洞内,这是他无意中发现的,他猜想警方是不会找到这里的。

刘招华所料不差,警方一直在海关口布控,他们猜想刘招华会逃到境外,可接连十几天的排查依旧没有发现他的踪迹。

与他斗智斗勇多年的缉毒老警察深知刘招华喜欢反其道而行,他猜想刘招华一定会在风声渐小后回到家乡福安。

果不其然,在雷达洞待了16天的刘招华决定回老家一趟。

当刘招华在福安一现身,由缉毒队、刑侦队、武警队组成的警力瞬间将他团团围住,这位逃亡多年的“绝命毒师”终于落网。

2006年6月26日,广州中级人民法院判处刘招华死刑。

面对死刑,饶是再丧心病狂的刑犯都会露出悔不当初的惧意。但是刘招华不同,他满脸笑意的为自己狡辩,称制造出的毒品只卖给外国人,为当年的鸦片战争复了仇。

不知悔改的人是最恐怖的,刘招华无异于被贪欲迷失了心智,纵使他参过军、当过法警,深知法律的底线不可试探,但依旧让自己泥足深陷,落得个死刑犯的下场。

所以说,法律是人人都要遵守的道德底线,这个世界繁华的物质太多,万不能被金钱迷惑双眼,走上违法的不归路。

要知道,违法没有回头路,但凡一只脚踏进泥泞里,千万匹马都拉不回来,人身的污点也洗不掉。

只有恪守法律法规,做好自己,才是每一位公民正确的选择。