长城与口罩!

作者:五份侠

来源:给我五分钟

今天无意间刷到了一则有趣的“旧闻”。

2021年11月8日,南宁晚报在南宁宝客户端上发布了一则新闻,题为《中国·广西‘花山岩画世界文化遗产保护’国际漫画大赛揭晓》。

这次大赛的金奖获得者是来自保加利亚的伊瓦伊洛·茨韦特科夫。

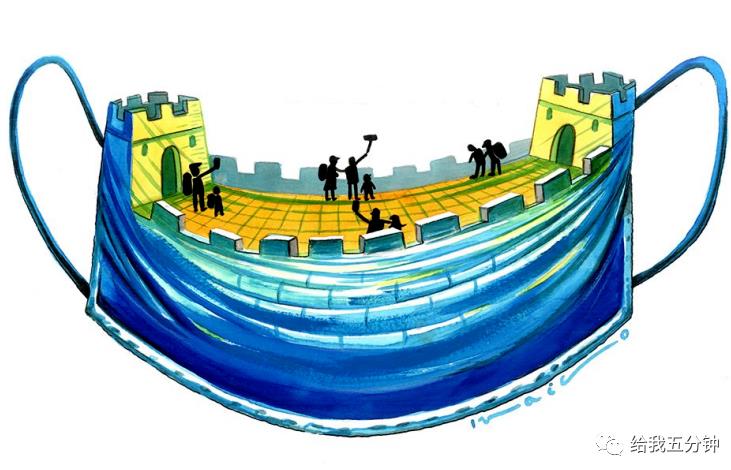

伊瓦伊洛画作的名字叫作《安全中国》,而画作的内容是什么呢?

长城与口罩。

伊瓦伊洛的画作中,冷暖色调形成了鲜明的对比,因为有了口罩长城的存在,无形的病毒被予以抵挡,因此在这个口罩构起的长城上,游人们有人自拍,有人观景,大家神态自若,毫无紧张之感。

这幅乍一看来有些“怪诞”的画作,细细品来其实能够为我们提供很多值得思考的问题。

俗话说“一方水土养育一方人”,这句话在某种程度上说明了地理环境对不同文明之间的

差异塑造。古代的中国,北面是常年冰封的西伯利亚荒原,西面和南面环绕着大漠黄沙与山脊,东面是浩瀚无垠的太平洋,但这里的内陆幅员辽阔,资源丰富,分布有大规模的江河流域和肥沃的平原。

这种封闭又富足的地理环境非常有利于形成一种自给自足的生产方式,也就是我们现在常说的农耕文明。

对比来看,游牧文明的兴起也与地理环境脱不开干系。

游牧民族虽有少量由内陆河与地下水灌溉的绿洲农业,但是自然气候与南边的农耕文明无法比拟,因此游牧经济成了他们的主流经济。

然而游牧经济具有很强的不稳定性,这也让游牧民族在水草枯竭之际躁动不堪,为两种文明的对撞埋下了种子。

历史上游牧民族与农耕民族之间的冲突不断,这是因为农耕文明先天占有的资源对生存状态并不稳定的游牧民族来说,是具有着极强的吸引力的。

而这种文明之间的对撞,本质上是对资源的争夺。

长城,作为农耕文明对抗游牧文明的防御屏障,就是在这种情况下诞生的。

汉文帝曾致书匈奴单于:

“长城以北,引弓之国,受命单于;长城以内,冠带之室,朕亦制之。”

长城内外各自安好,对于那时的人们来说便是最美好的生活状态。

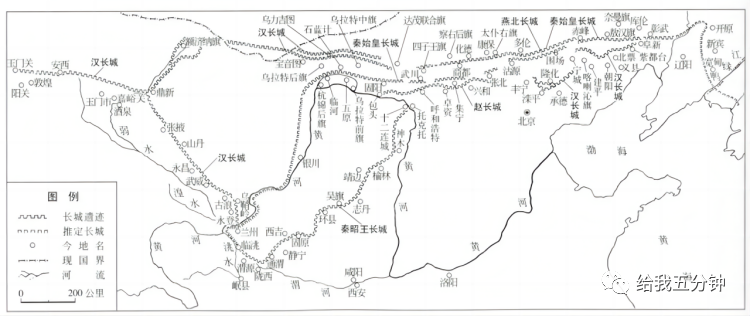

自秦以后,西汉、东汉、北魏、北齐、北周、隋、辽、宋、金、元、明各代都修筑或增建过长城。

清代虽未大规模的修建过长城,但是“沿海迁界”的政策其实与长城无异,只不过是转换了形式,本质上都是通过空间上的“隔离”以达到对抗敌对势力的效果。

因此,与其说长城是中国古代若干王朝的北部边界,不如不同文明形态的分界线。

但人为的划线分割,无法阻挡文明的相互冲突与相互交融。

“天下熙熙,皆为利来。天下攘攘,皆为利往。”

时代在变,人性一直没有改变。

游牧民族强大了,他们便会马不停蹄地跨越长城攻城掠地,农耕民族强大了,也会千里迢迢、不辞辛劳地打回去。

在人类短暂的历史当中,战争总是延绵不断的。

长城作为人为的分割划线,虽能帮助我们求得片刻的安宁,却无法制造永久的和平。

到了现代,科技的发展消灭了修筑长城的意义,但是不难发现,边境墙、领海与领空其实也与古代的长城别无二致。

进一步来说,即便现代科技再怎么发达,现代国与国之间的战争,仍是以资源争夺为主要目的的。

因此,假设把时间的尺度拉得足够长,可以看到,不论是古代的长城也好,现代的边境线、海防线还是领空也罢,虽然在客观上保护了一个族群在一个时期内的稳定繁殖,但却无法真正地让这个族群“长乐未央”。

怎么才能做到“长乐未央”呢?

只有两种情况:

要么一方的科技实力足够强大且克己复礼,国家或民族之间的“长乐未央”才能得以实现;要么就是“类长城”的概念彻底从地球上消失,天下大同,大家不分彼此,成为人类命运的共同体。

而短期来看,前面一种情况或许距离现在的我们更近一些。

现在不妨再来看看口罩。

口罩,与长城的作用有着很大的相似程度,都是为了保障自身的安全,防止原先的生活秩序被侵扰。

如果说长城是农耕文明面对游牧民族的防御屏障,那么口罩就是人类面对病毒时构建起的防御屏障。

毫无疑问,在过去的这三年里,全球各个国家都采取过佩戴口罩这个措施,以求抵御新冠的侵扰。

但口罩虽顶得住一时,却顶不了一世。

若要真正的抵御病毒的侵扰,科技进步无疑是不可或缺的,但更重要的是要抓住病毒肆虐的本源,否则只能被病毒带来的表面问题牵着鼻子走。

那么究竟是什么带来了这场可怕的瘟疫?

美国的沃尔夫在《病毒来袭》一书中曾说:

“病毒在维持全球生态平衡方面扮演着关键的角色。”

因此,假如我们换个角度思考,就会发现答案跃然纸上:

被口罩抵御的病毒,是自然界为了抵御人类扩张活动所建立的“长城”。

病毒之所以致命,主要还是因为发生了跨物种的迁徙,而这个迁徙的过程,无疑是被人类社会的加速发展给加剧了。

从自然史的角度来看,病毒在人类社会中制造的重大瘟疫,其实都与人类与人类、人类与自然的资源争夺抗争的过程息息相关。

起初,在人类从事农业与牧业之初,人类与自然曾经存在一种暂时且相对稳定的平衡。但资本与消费主义的出现,把人类扩张速度和范围提高到了前所未有的程度,横扫了一切空间地理屏障的限制。

从全球人口来看,在1700年全球人口尚不到7亿;过了一百年,也才仅仅增长到9.5亿;又过了一百年,全球人口增长将近一倍,达到16亿;而时至今日,全球人口已然达到80亿之众。

一百年,可能对于我们每个单独的个体来说非常漫长,毕竟我们当中的大多数人也许活不到这把年纪,但对于地球来说,人类的一百年不过短短转瞬间,其实非常短暂。

人类在短期内的快速繁殖不仅使得人类的足迹遍布全球,相互间的竞争与掠夺也加剧了对寄主资源的消耗,造成了对整个生态系统的全面破坏。

比对一下不难发现,人类社会的每一次扩张,往往伴随着瘟疫的爆发。瘟疫对人类来说是致命的,而人类自身对同类与自然来说,又何尝不是?

说到这里,又联想到了前一阵的一则新闻。

想必大家应该看过这张照片(或视频):

英国有个极端环保组织名叫Just Stop Oil(立即停用石油),顾名思义,这个组织的目的就是为了让英国政府停止使用石油,限制对石油的勘探。

照片上两个嘴中喊着口号的孩子,为博人眼球,不但把拿着番茄汤泼在了梵高名画《向日葵》上(不过好在画作本尊还有一层玻璃保护),还在手上涂上了胶水把自己粘在了墙上。

记得当初读到这个新闻的时候,我只是把这个Just Stop Oil的行径当成一个笑话,直到今天仔细思考了伊瓦伊洛的《安全中国》过后,才意识到:

新冠病毒的肆虐与Just Stop Oil的荒唐做法本质上都在提示人类进行自我反思。

三年过去了,很多国家虽然摘下了口罩,很多个体也对新冠建立起了“免疫长城”,这或许是新冠作为一种高致命、高传播病毒的最终章,但也是它作为一个“相对温和”的病毒长期与我们共存的序章。

然而我们并不能因为新冠的式微掉以轻心,更不能停下科技发展的脚步与我们对当今社会问题的反思。如若不然,可以预见的是,我们距离下一次激起自然抵御屏障的日子就不远了。

卢周来在《被瘟疫塑形的世界:历史回顾与当下思考》中写道:

最好的局面是:人类能够有历史自觉,有自然自觉,主动认识到无节制扩张可能会导致自然以大瘟疫形式予以抵抗,因而能够主动调整自身生活模式。

最后,也许只有当人类具有足够的科技实力后,还能在对待同类与自然的时候坚持“克己复礼”,这才能真正建立起持久、永恒的“长城”。