历史的车轮最终会见证一切!

作者:智sir

来源:智先生(ID:zhixs10)

2019年11月,三大运营商在首批50个城市开通了5G商用,之后批评5G的声音就越来越多,一直持续到今天。

我相信各位多少也看到过类似观点,有的宣泄情绪,说5G培育的最大杀手级应用是何同学和华为;

也有一些比较理性的分析,说5G技术尚不成熟,5G应用场景没有找到,在一般场景下4G就能满足,仓促上马投入几千亿造成了巨大浪费等等。

从5G牌照下发、正式商用至今,已经过去了三年半时间,我会尝试解答5G的许多疑问,也让读者们有一个更清晰的角度,不被人云亦云。

先聊聊网上讨论最热烈的质疑,明明4G的网速已经够快了,足以应付所有手机场景,为什么我们还要强行上5G?

客观来说,现阶段的4G网络确实比以前要快,毕竟已经是一个稳定运行十年的成熟技术,调制精度从16阶提升到256阶,理论速率由以往的80-100Mbps,提升到峰值150Mbps,而且还有各种黑科技加持,比如多节点载波聚合,手机内置多天线,4G理论速率其实还能继续往上冲。

比起刚刚起步的5G,两者之间的速率差距没有明显拉大,所以就会让人产生4G和5G旗鼓相当的错觉。

但要注意的是,理论峰值和实际是有很大差距的,4G信号很难达到理想的150Mbps峰值,我相信各位也有同感。

有人说5G信号也很难达到472Mbps的峰值,确实如此,但至少日常速率也是远超4G信号,我希望各位不必怀疑这一点。

按照当前全国公布的平均网速来看,5G下载341Mbps,上传71Mbps,4G下载40.Mbps,上传是23Mbps。

当然对于不少人来说,4G信号的速率也足够用了,没必要上5G套餐,可要注意的是,如果你住在人口相对密集的城市,在一些繁华商圈里,你或许会遇到4G信号满格却没有任何网速的困境。

为什么会这样?

有人说是5G挤占了4G的带宽,但5G和4G的频段完全不一样,两者就像高铁和飞机,互不冲突。

根本原因是,4G制式已经远远跟不上越来越可怕的流量需求,高负荷问题十分严重,哪怕继续修修补补,让4G的速度再怎么提升,4G基站建设得再密集,也无法解决4G频段的堵车问题,无法解决4G信道的容量问题,硬件层面的缺陷,是无法通过软件层面来优化掩盖的。

这三年来,4G基站每年增长20万左右,修建速度趋向于平缓,因为4G基站的总数量已经迈向

可怕的600万大关,可以说完全覆盖全国,接近饱和。继续密集地修建4G基站,只是在重复造轮子,虽然可以暂时缓解网络堵车的问题,也仅仅是缓解,无法根治。

如果没有5G网络分担流量,仅凭这几年移动互联网几乎翻了两倍的总流量,原有的4G基站根本难堪大用,可能平均网速会下降到每秒几百k,大家都堵死在同一个频段里。

我做一个简单比喻,4G等同于普通公路,哪怕再修建五六条普通公路,它的天然限速问题也没法很好解决,如果修建5G高速公路,可以大幅度分流4G的车辆拥堵问题。

现在5G基站数量是293万,占移动基站总数的24.5%,然而5G基站已经承担了全国超过一半的流量了,这还是因为5G基站才发展了三年时间,未来有很大的优化空间。

之所以你觉得现在的4G网络还行,平时用着也不怎么卡,完全是因为5G网络承担了更多的流量压力,避免了4G频段的拥堵问题。

客观来讲,几年前的5G技术确实不成熟,不仅基站数量少,网络覆盖不足,而且5G手机的耗电量大,网速也没有多亮眼,再加上昂贵的套餐就更加无人问津了。

但任何技术都有一个渐进发展过程,如今随着5G基站的大面积铺开,单个成本会越来越低,在总维护成本上已经和4G基站差不多了,无论耗电量、信道容量、覆盖能力还是上网速率都有了很大改进,性价比完全超过4G基站。

最起码如果你手里有一部5G手机,哪怕用的是4G网络,网速也比以前的4G手机要快。

也有言论说,我们在没有找到杀手级5G应用前,不要大范围部署,应该先小规模试点,在北上广深、学校医院和车站等重点区域试点。

现在很明显,4G网络无法承担翻倍的移动互联网流量,如果不是5G网络的支撑,我们今天根本不会有机会讨论4G的峰值速度究竟差5G有多少。

如果没有大规模运用,又怎么会成熟?

只有全面产业化,有市场反哺,有用户使用反馈,才能在这种良性土壤里(有机会)培养出杀手级应用,才能将5G基站的高成本、不稳定网速、覆盖面积差等问题统一解决。

很多时候,这类决定未来的国家工程就需要有试错的勇气和成本,况且5G还是全世界严格论证过的成熟技术,不能因为这是「民族5G」,就天然觉得不靠谱,觉得好大喜功,是超前建设,然后算各种经济账,却忽略了最重要的通信安全的账,导致因噎废食停滞不前。

另外需要注意的是,批评5G大规模铺开的其中一个重要理由是,5G基站的覆盖范围小,导致它的数量必须要比4G基站多十倍才能做到无缝切换,因此如果全国铺开,建设成本会大幅度提升。

批评是合理的,因此2019年只在50个城市开通5G商用,是小规模试用,不具备大规模铺设条件,比如更广袤的乡村地区,5G覆盖是远远不足的,也没有能力覆盖。

为什么现在可以大面积铺开5G基站?

因为有了700MHz频谱,建设成本高的问题就基本解决了。

700MHz被称为「黄金频谱」,因为它拥有覆盖面广、穿透力适中的优点,在700MHz频段下的5G基站,它的组网成本低,信号覆盖范围比原来的5G网络大了2-3倍,速度远高于4G网络,下行速率在190mbps,上行速率70mbps左右。

虽然200Mbps的下载速率,距离5G的平均速率340Mbps还有一段差距,不过现阶段已经足够广大的农村地区使用了。

比起600万台4G基站,只需要40万座700MHz的5G基站,就可以轻松覆盖全国,投资成本大幅下降。

所以说,有关「5G基站的高成本」讨论,在前几年,700MHz的5G基站全面铺开时,就应该可以结束该话题了,但是时至今日一些人还是像复读机一样絮絮叨叨,要么从来不看新闻,不关注5G产业动态,要么就是单纯的坏了。

当全国覆盖最基础的700MHz基站后,再在重点密集城市和商圈架设高速5G基站,让两者并行,才是最高性价比的选择。

不可否认,现在真正需要用到5G的杀手级应用,可能只有测网速软件。

对普通个人来说,当下5G最明显的改变不是迎来什么杀手级应用,而是观看高清视频和直播时不会有过多的卡顿和时延。

5G最广的前景依然是工业互联网,最可能大规模应用的是无人驾驶领域,虽然当前只能达到L2级别,需要驾驶员主导车辆的行驶,但汽车和城市交通设施的低时延通信是真正刚需。

以前的4G天然高时延,是无法胜任自动驾驶这一领域的,5G完全可以大胆尝试,现在电动车产业也蓬勃发展,足够成熟了。

至于其它的远程医疗、物联网、AR/VR和人工智能等领域,行业应用案例有2万以上,离全面应用还有一段时间,这种急不来。

而且全面应用的前提是,一定要有完善的覆盖范围广的5G网络,如果仅仅只是诸位说的,先小范围试点,那么将永无出头之日,继续在鸡生蛋和蛋生鸡之间掰扯,时间就全错过了。

5G技术一直在迭代优化。

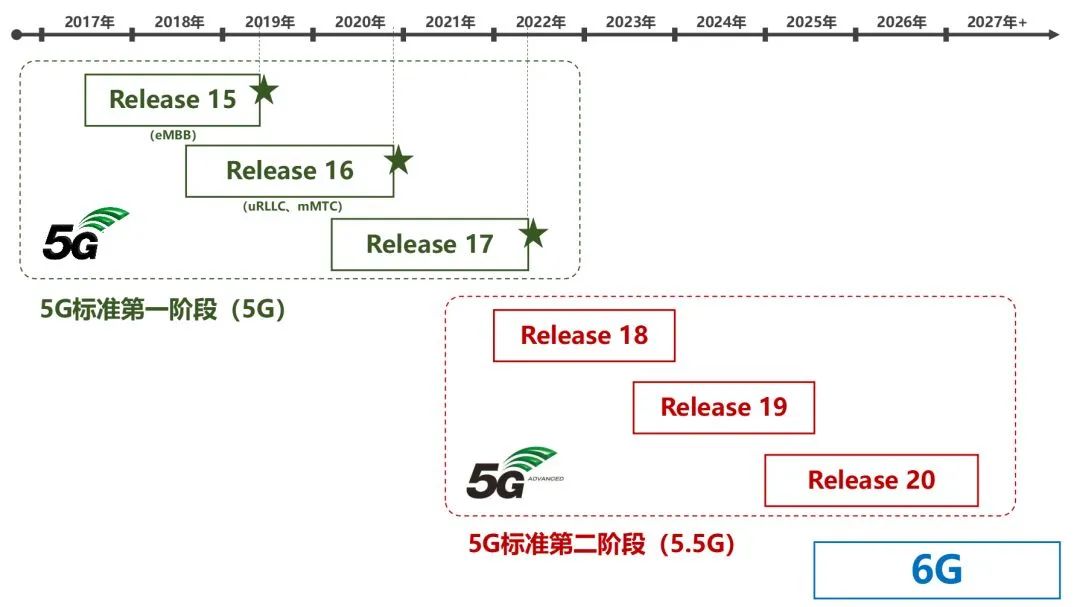

R15是5G的最基础版本,它需要满足增强移动宽带、低时延和高可靠,版本在2019年就被冻结了;

R16版本继续完善,改进功耗,提升整体系统,并扩展到一些垂直行业,比如汽车领域,版本在2020年被冻结;

R17版本添加了大量新技术,比如卫星5G网络、新型物联网、动态频谱共享、各种技术增强等等,版本在2022年冻结。

也就是说在短短三年内,5G技术已经迭代三个版本,而最新的R18版本意味着5G的第二阶段演进,也就是5.5G,它在去年年底立项,并在2023年被冻结。

5G的商业探寻可以慢慢来,但技术上的迭代容不得丝毫懈怠。

如果我们没有跟上至关重要的R18版本,没有在5G的第二阶段抢占先机,那么在通信标准的角逐道路上将全面落后于欧美,时间可以说相当紧迫,没有哪个竞争对手会等待我们整装待发。

5G标准的第二阶段持续到2027年,6G技术的真正商用估计要到2032年,离真正全面代替5G要到2038年(参考4G寿命),5G的寿命还很漫长,远不是一些人说的5G寿命短,不值得大规模投入。

截至今年3月,全球5G网络人口覆盖率为30.6%,另外根据VIAVI发布的最新报告,美国拥有5G网络的城市数量增长到503个,是首次问鼎榜单,超过第二名的中国(356个)。

虽然美国的城市人口规模远远比不上中国,但也足以说明全球通信领域的竞争激烈程度。

我们国内的5G推销当然也存在「诈骗式」宣传,比如大家经常收到类似的营销短信,说能低价享受5GB流量,结果业务办理界面却是5G套餐,稍不注意就会升级成5G卡,等办理成功后再享受5GB流量……许多人都被这样的套路恶心到了。

更不要说,目前大家集中吐槽5G的很大一点是,5G套餐太贵了。

现阶段的5G用户使用这么贵的5G套餐,是真金白银消费,体验却没有很好,128元基础套餐才附赠30G流量,吃相既然如此难看,别怪广大消费者对5G怨声载道,还不如用回4G套餐算了。

什么时候国内的5G套餐能真正意义上做到「无限流量」,敞开流量给大家用,才能彻底放下消费者的心理顾忌,「5G无用论」也就如历史的尘埃般烟消云散。

最后我总结一下。

5G是全球通信领域的兵家必争之地,要想在这场竞争中不落败,就必须大规模产业化应用,如果一直让5G技术呆在实验室里,什么时候有需求再放出来,然后小规模试点,一笔笔算经济账,不要说有没有足够的土壤,培育5G杀手级应用,不要说大面积摊平5G基站的建设费用,更别期望什么6G、7G技术,就连当下暴增的互联网流量,和不堪重负的4G网络之间的矛盾,都无法顺利解决。

我不看好在5G时期能诞生民用领域的5G杀手级应用,也请各位放低对5G技术的浩瀚畅想,现阶段它能全面代替4G网络,将平均下行速率提升到200-300Mbps,能真正支持4k和8k超清视频,能切实提升工业领域的生产力就已经很好了。

路要一步步走,饭要一点点吃,也希望从业者少一分噱头营销,消费者多几分从容淡定。

回顾以往,从3G标准到WAPI,从北斗系统到C919,许多短时间内无法产生经济效益的民族工程,都会遭受类似的质疑,这很正常,而历史的车轮最终会论证一切。