日本旅游最崩溃的不是语言,也不是交通,而是:垃圾桶太难找了!

日本旅游向来以“干净、整洁、有秩序”闻名,但你可能不知道,在这整洁背后,有一项让游客频频抱怨的小事——垃圾没地方扔。

据《共同社》报导,日本观光厅近日公布了2024年度一项针对外国访日旅客的调查,结果显示:

“公共垃圾桶太少”成为游客反馈最多的不便问题,占比达22%,高居榜首。

这不是第一次被投诉,但这次在疫情后游客暴涨的背景下,再次登上榜首,也说明:日本在“让游客感觉方便”这件事上,仍有进步空间。

被迫“自带垃圾”:游客最真实的抱怨

许多第一次来到日本的游客都有类似经历:

你刚在便利店买了瓶饮料,喝完想找个垃圾桶丢瓶子,结果走了好几条街都没看到一个。

甚至在不少车站、公园、街角连个分类回收桶都没有,只能揣着垃圾回到酒店,或带着塑料袋逛景点。

一名在东京旅行的韩国旅客表示:“我买了路边小吃,吃完却找不到垃圾桶,只能装在塑胶袋里一路背着,连拍照都不方便。”

还有人感叹:“别说一般街头了,我在银座、涩谷这些大商圈都没看到几个垃圾桶。最后是回到车站,才找到一个专门回收瓶罐的投口。”

更“尴尬”的是,许多地方的垃圾桶不对外开放——比如便利店门口的回收箱,上面写着“限本店顾客使用”,让不少游客看了不知该不该丢。

为什么日本这么“抠”垃圾桶?

对比许多国家在公共空间设置密集垃圾桶,日本确实显得“反直觉”。

但这其实是有历史背景的。

1. 1995年东京地铁沙林毒气事件后,全面撤除公共垃圾桶

当年震惊世界的“奥姆真理教毒气事件”发生后,日本各地为了防止类似恐攻事件,开始大规模撤除地铁、车站、机场的垃圾桶。即便之后逐步恢复,也以“可视化、易检查”为前提。

至今,很多地方仍出于“反恐”理由,拒绝在室外放置密封垃圾桶。

2. 环保文化深入人心,“自带垃圾”被认为理所当然

日本国内有一种观念叫“ゴミは持ち帰る(垃圾请带回家)”。从小学生郊游到登山族出行,带走自己制造的垃圾被视为基本礼貌。

这种习惯也延伸到社会各处,许多日本人不觉得“找不到垃圾桶”是一件麻烦的事,他们早已习惯自己打包带走。

只不过,对外国人来说,这种文化差异就成了不小的困扰。

2024访日游客抱怨榜:垃圾桶排第一,语言、拥挤紧跟其后

根据观光厅这份最新问卷(约4000名旅客,覆盖新千岁、成田、羽田、关西、福冈五大机场),在“访日中感到困扰的问题”中,主要反馈如下:

- 垃圾桶太少(22%):居首位,但比上一年下降了8个百分点,说明部分地方有所改善。

- 语言沟通困难(15%):在餐厅、车站、商店无法顺利使用英语或其他外语,成为不少游客的烦恼。

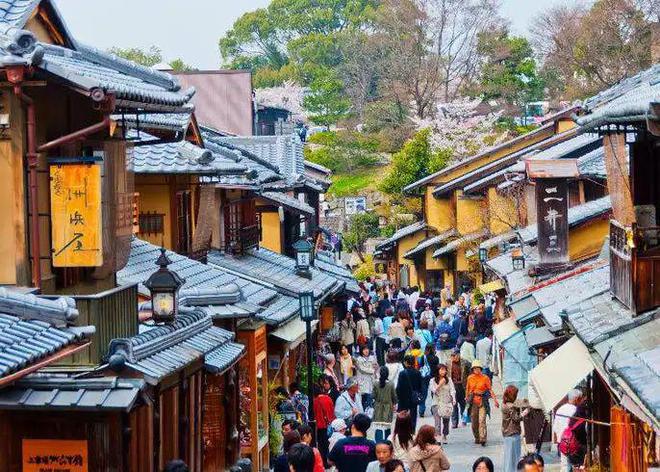

- 热门景点过于拥挤(13%):京都、大阪、富士山等区域被“爆量观光”困扰,排队久、拍照难、体验差。

- 机场入境手续繁琐(9%):特别是廉航集中的第二航站楼,通关时间长、引导不足,影响入境体验。

有趣的是,虽然不少人列出这些问题,但仍有51%的游客表示“完全没有遇到困扰”,比前一年上升了21个百分点,说明日本整体旅游体验仍保持高水准。

那么,日本有没有可能改善这个问题?

事实上,垃圾桶稀少的问题,日本各地政府也不是完全没注意。

一些观光压力大的城市,已经尝试做出调整:

- 京都市:因游客反映强烈,2023年开始在主要观光路线增设移动式垃圾站,并与清洁公司合作,实行定时回收。

- 大阪心斋桥、道顿堀:设置“多语言垃圾分类指引牌”,吸引游客正确分类投放。

- 浅草、原宿等地:出现民间发起的“旅客垃圾回收点”,有企业赞助分类箱,鼓励旅客参与“低负担丢垃圾”。

不过整体来说,这些改善还远远不足以覆盖游客需求量级,特别是郊区景点、小城市,依然是“无桶区”。

游客能做什么?这几点建议请记好:

如果你即将前往日本旅行,不妨记住这几点实用小贴士:

- 随身带一个干净的塑料袋:非常有用,装纸巾、餐盒、瓶罐全靠它;

- 尽量在便利店内吃完再丢垃圾,别带出门;

- 大车站/地铁换乘点通常有分类回收口(注意识别瓶、罐、可燃、不可燃);

- 住宿地点是最佳“终点站”,你带回去的垃圾,酒店几乎都会统一收集清运;

- 遵守当地分类规则,别图省事乱丢,被拍到可是大麻烦。

日本的“干净”并非凭空而来,它靠的是一个高度自律的社会系统——也正因如此,对游客的“包容度”就相对较小。

对日本来说,也许垃圾桶不只是城市设施,更是信任、责任与文化的体现。

但对游客来说,这种过于“洁癖式”的管理方式,也许该适当松一点、暖一点,别让人把一次美好的旅行,变成一路提垃圾的负担。

毕竟,真正的好体验,不能只靠游客“配合”,也需要城市努力“欢迎”。