宋念申:为什么日本不能彻底反省战争罪责?背后有这几重扭曲……

【文/ 宋念申】

用什么“超克近代”?

“超克”是日语词,对应英语中的overcome一词。可以理解为超越、克服,甚至是征服。在20世纪三四十年代,对殖民现代(所谓“近代”)的不满,在日本的知识精英群体中日益增长,“超克近代”成为当时试图挣脱西方東缚、寻找日本主体性的思想口号。

1941年12月7日,当地时间清晨,日本联合舰队在山本五十六的精心策划下,成功偷袭了美国在夏威夷珍珠港的海军基地,重创美军太平洋舰队,“大东亚战争”爆发。此时距离马修·佩里率领美国军舰首次“叩开”日本国门,将近九十年。

在中国人的历史认知中,珍珠港事件是抗日战争及第二次世界大战中的一个节点,它具有重要的转折意义,但并不是历史的起点。然而,在当时乃至今天许多日本人的认知中,它是同“满洲事变”(侵占东北)、“支那事变”(全面侵华战争)完全不同的另一场战争,标志着一个全新时代的打开。和佩里的黑船来航一样,这是使日本再度进入世界史的事件,也是日本对“近代”一次隆重的宣战。

二战当然是资本主义现代性危机的又一次总爆发,其根源是一战后各种思潮和政治势力在暂时掩盖的危机中继续发酵、撕扯。对它的分析理解,有不同的角度:经济、政治、国际关系、社会军事等。其中一个不能忽视的视角,是思想。尤其是对于二战中的太平洋战场而言,这种思想的冲突至为激烈,至今也并未完全结束。

1942年7月,日美宣战半年多后,日本一些知识精英在《文学界》杂志召集下,在京都一家温泉旅馆,举行了为期两天的讨论会,主题就叫“近代的超克”。这个日后被思想史研究者反复提及的跨学科讨论会,目的是探究“大东亚战争”的意义。与此大约同时,包括高山岩男在内的“京都学派”四位哲学家、历史学家,也召开了后来称为“世界史的立场与日本”的座谈会。

两个会议表达了对战争相近的立场。站在今天,学者们的发言无疑是在美化侵略。但在当时,真正让他们兴奋的,并不只是战争本身,而是以对美开战为标志,彻底整理日本在近百年中的历史定位。在他们看来,开战并不只是对物质或权力的争夺,而是日本对欧美主导的殖民现代体制,以及这个体制背后的一整套历史文化观,做一个彻底的了断。用高山岩男的话说,这代表了“非欧洲世界将要独立于欧洲世界的趋势或者事实”,而“满洲事变、退出国联、支那事变,贯穿这一连串具有世界史意义的”日本的意志,“不外乎是对立足于欧洲近代原理的世界秩序的抗议”。换句话说,对于当时这些知识人,这场战争的抵抗性更大于侵略性。

进入现代资本主义体系后,日本经历了最初的经济腾飞,也无可避免地遭遇了深重的社会危机。对欧美殖民现代性的质疑和批判,在19世纪末20世纪初就已经在日本的思想界、舆论界兴起。亚细亚主义的诉求,是摆脱西方的殖民桎梏,建立一个独立自主的亚洲共同体。这套逻辑又和“兴亚”论结合,逐渐发展为日本对自身殖民亚洲的理论解释。最早一批实践亚细亚主义的政治家,包括创立了东亚同文会的贵族院议长近卫笃麿。他的儿子近卫文麿在20世纪30年代后期和40年代前期数度出任首相,与东条英机一起创立了法西斯主义色彩浓厚的大政翼赞会。正是在近卫文麿任内,日本明确提出了建设“大东亚共荣圈”的纲领和政策,使亚细亚主义思想与军国主义实践深度结合。

乍一看,日本的大东亚论述,以反现代的面目出现。可其根深蒂固的逻辑,仍然是殖民现代性带来的。所谓“兴亚”,正是“脱亚”的另一面向。它一方面反对欧美以种族主义、文明开化论为主基调的历史观,另一方面却以标榜日本(或者东亚)的种族优越、文明独特来对抗这种历史观。它一方面强调抵制欧美帝国资本与殖民势力的扩张,另一方面却以“共荣”为名,大肆在中国、朝鲜和东南亚扩张自己的帝国、殖民和资本。也就是说,他们在用与“近代”完全一致的逻辑,完成“超克近代”的宏业。

日本的知识分子,尤其是那些对中国、对东亚有着深挚情感的知识分子,并非没有意识到这其中的矛盾。著名的鲁迅研究者竹内好(1910-1977)就表达过这种困惑:“我们热爱支那,热爱支那的感情又反过来支撑着我们自身的生命。支那成长起来,我们也才能成长。这种成长的方式,曾经是我们确信不疑的。直至支那事变爆发,这确信土崩瓦解,被无情地撕裂。”“我们一直在怀疑,我们日本是否是在东亚建设的美名之下而欺凌弱小呢?!”

以反殖为幌子的殖民侵略,以反帝为借口的帝国主义,这种理念与行为的分裂,只有在不断扩大的战争中才能被暂时调和。这也就是为什么,对美宣战,成了弥合这种分裂的救命稻草。用日本思想家子安宣邦的话来形容:“支那事变”对于这些知识人来说,曾经像是黑夜里沉重的、难以理解的晦暗;而“大东亚战争”则像一道明亮的光,快捷地消除了他们心中的这种晦暗。

在对美宣战的一刹那,日本知识精英们被那种悲壮的抵抗意识所感召。珍珠港事件一个月之后,竹内好代表中国文学研究会发表《大东亚战争与吾等的决意》一文,欢呼“历史被创造出来了!世界在一夜之间改变了面貌!”这与其说是对军国主义的拥抱,不如说是对美宣战让他深深怀疑过的侵华战争改变了性质,他因此而如释重负,“感动得发抖”:“正是在现在,一切都昭然于天下。我们的疑惑云消雾散……在东亚建立新秩序、民族解放的真正意义,在今天已经转换成为我们刻骨铭心的决意。”对他和他的同仁们而言,“大东亚战争成功地完成了支那事变,使它在世界史中获得了生命”。“超克近代”,将西方,而非中国(以及亚洲其他国家)作为敌人,于是一切行为似乎有了积极的意义。

这是一种绝望的浪漫主义,书生气的一厢情愿。应该说,正是因为日本当时站在了殖民现代性的巅峰,收获了巨大的工业和经济成就,才更深刻地意识到这种现代性给这个世界带来的巨大的危机。知识人的问题意识是对的,但药方则错得离谱。

问题的症结在于:用“大东亚”来超克“近代”,这个“东亚”,是以“非西方”的种族、文明界限来划定的。而这个划界的方法,正是构成殖民现代性理论的基本要素。它规避了资本主义、工业主义殖民主义的跨地域性,把自身的现代困惑,归结为两个代表性空间(东方/西方)的种族、政治,和文化对立。不错,“东洋的近代是欧洲强制的结果”(竹内好语),但殖民现代性并不仅仅属于人类某个特定文明,欧洲和亚洲也从来不是隔绝的。这种东西二元对立,根本抹杀了正被日本压迫的中国、朝鲜等国的诉求,无视日本才是亚洲诸国最残酷的殖民者的事实。

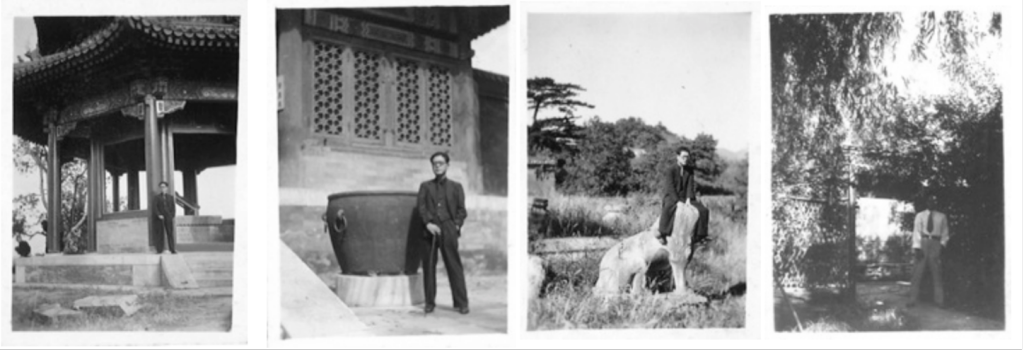

资料图:1939年,竹内好在北京

战时的日本思想者,“守望着那一道彩虹一样的彼岸的光芒”,可那个精神彼岸是虚幻的。日本走向全面战争,为此塑造了一个名为“西方/近代”的敌人,以彰显自身的主体独立。但所有的二元对立,都是相互映射、相互依存的。如果日本/亚洲是“西方/近代”的反题的话,那日本/亚洲就恰恰没法脱离这个“西方/近代”而存在。在18、19世纪,欧美殖民者为了凸显自身的优越性塑造了一个想象的“东方”,而20世纪的日本为了精神独立又塑造了一个与东洋对立的“西方”。向作为反面的“西方/近代”宣战的同时,日本不可避免地把自身超越于东西对立的历史经验也否定了。就像江户时代的日本知识精英试图借用古学、国学完成"去中国的中国化”一样,20世纪上半叶的日本经历着“去西方的西方化”。

以殖民“抵抗”殖民主义,以区域帝国主义回应全球帝国主义,无论在理论还是行动上,都被证明是不可行的。日本最终战败,它既没有在思想上,也没有在实践上完成“近代的超克”,反而如美国思想史家哈里·哈汝图念(Harry Harootunian)所言,“被近代超克”了。不但如此,它还使“大东亚”一词成为负面资产,成了那个未完成的帝国幻梦的符号。

但是日本的侵略战争,却有一个意料之外的结果,那就是使中国浴火重生。抗日战争是中国在近代以来遭遇到的最大危机,但也造就了一个契机,刺激了在重重困难中的全民政治动员。在20世纪40年代,中国知识精英对国族构建的方向存在对立的两种意见:以顾颉刚、傅斯年为代表的学者,认为中国应该加快现代国族的建设,强调“中华民族是一个”,而翦伯赞、费孝通等通过战时在西南的民族调查,主张认清中国族群的多样性,正视中国概念的多元性存在,从政治平等入手实现团结。两种民族构建的思路,在当时都有迫切性和合理性。前一种意见,得到蒋介石的支持和认可;后一种意见,则在中国共产党的民族论述中找到同盟。

在社会革命背景下,种族/民族没有成为中国政治的唯一单元。中国的现代民族国家建设,是在反对帝国主义和殖民主义的路径上展开的,它强调在反帝反殖阵营中的人民联合。即使是新中国成立后的民族识别工作,其目标也不是强化族群界限,而是以赋予各族平等政治权利为手段,最终实现消弭差别。在这个意义上,中国在抗战以来的国族建构,虽然在很大程度上是以日本作为他者,但又与日本试图以“西方”为镜像的逻辑不同,其内含的革命性,有着超越狭隘民族/种族主义的特征。在今天看来,这一历史经验,至少提供了一种思索超克殖民现代的可能。

1 2 下一页 余下全文从长崎到密苏里号:日本的战败

1945年8月9日上午11时2分,美军在日本九州的长崎,投下原子弹。长崎瞬间化为火海。

让我们关注一个细节:长崎的原子弹(绰号“胖子”),投在浦上地区,原爆点在浦上天主堂五百米的上空。浦上天主堂始建于19世纪后期,由当地教徒筹资购地。此前,法国教士伯纳德·珀蒂让(Bernard Petitjean)在这里发现,日本原来还存在大量的隐匿基督徒。浦上居民的祖辈就是在1638年岛原之乱后躲避追害来此。他们买下的这块地,原属村长。在两个多世纪里,隐匿基督徒不断被带到这个地点,被逼迫以“踏绘”宣示弃教。对他们的最后一次大规模迫害是在1867年。日本政府六年后终于解除了禁教令,被流放各处的幸存的基督徒回到浦上。他们为了纪念两百多年的苦难,选择在此建一座宗教家园。到1925年完工时,浦上天主堂为东亚地区最大的天主教堂。原爆时,教众正在此作弥撒,庆祝圣母升天节。

长崎不但是19世纪前日本对欧开放的唯一窗口,也是天主教在日本历史最悠久的“圣城”,集中了本国大部分信教人口。它代表了日本在早期全球化中举足轻重的地位和贡献,目睹了日本“天主教世纪”的兴衰,也孕育出最早向西欧学习的“兰学”。在1945年8月9日11时2分那一瞬间,不止浦上天主堂的教众和长崎的平民,还有数千名朝鲜劳工被屠杀。加上三天之前的广岛原子弹,日本两大城市里当场被戮的平民就超过二十万,有更多的人死于重伤或此后的核辐射。

两颗原子弹,以及苏联红军8日对日宣战,加速了日本接受无条件投降。8月15日,日本昭和天皇首次“玉音放送”,通过广播宜读了《终战诏书》。9月2日,盟军受降仪式在停泊在东京湾的美国海军密苏里号战舰上举行。日本代表重光葵和梅津美治郎,以及盟军代表道格拉斯·麦克阿瑟(Douglas MacArthur)等,分别在日本投降书上签字。第二次世界大战结束。

让我们来关注另一个细节:9月2日密苏里号上的受降仪式,在盟军代表团身后的舷舱上,用镜框挂着一面美国国旗。请仔细看:那面国旗是反挂的,而且星条数量较少。这是麦克阿瑟的有意安排:这面国旗是1853年美国海军准将佩里以炮舰入侵、迫日本“开国”时使用过的。因为旗的正面褪色严重,所以反挂。麦克阿瑟用这个姿态提醒着前来签字的日本代表:请记住我们曾经来过,是我们把贵国国门打开的。现在,我们又来了。

于是,这场战争被这个符号定义了:日本必须再度接受“开国”,则或可在美国带领下,重新进入“现代文明”。这代表了美国占领者对于日本为何发动战争、为何战败、战争性质为何、今后走向何方的最直截了当的解释。

受降仪式中密苏里号上反挂着的美国国旗(佩里国旗),1945年9月2日,美国海军中将约翰·沙弗罗思(John F.Shafroth)走过密苏里号上的佩里国旗。

自那时起,日本进人了七年的美军占领时期。“拥抱战败”的日本,接受了占领者全方位的改造。天皇重新成为虚君,其象征性地位在战后新宪法中确定下来;战时的政党、团体被解散;财阀解体;国家武装被解除。但这段改造尚未完成,就因解放战争结束以及朝鲜战争爆发而中断。冷战格局笼罩东亚,美国对日政策由抑制改为扶植,日本成为美国在东亚的冷战前哨。战前的财阀势力和政治势力被重新启用,再武装化的步伐也同时开始。1952年,在美国主持下,日本与部分同盟国签订《旧金山和约》名义上恢复了主权,实则更紧密地依附于美国,成为美国天下体系中的一个“朝贡国”。

日本战败了,但八十年来,日本的战败是以美国的战胜来定义、解释的。这场战争对于亚洲意味着什么,对于被日本殖民的中国、朝鲜、东南亚意味着什么,可说是晦暗不明——在日本如此,在美国如此,在整个西方世界也是如此。以至于到了 2013年,历史学家拉纳·米特(Rana Mitter)要写一本名叫《被遗忘的盟友》的书,提醒英语世界的读者:中国是二战太平洋战场一个主要的角色。

以1853年佩里带来的美国国旗作为宣示,麦克阿瑟(以及战后许多美国人)似乎认为,日本的错误仅仅在于它拒斥了“现代”,而美国要做的,是把它重新拉回“文明”。以哈佛大学赖肖尔(Edwin O.Reischauer)为代表的日本研究者,把“锁国”到“开国”的“现代化”过程,作为理解日本历史的主轴(这点与他的同事费正清的中国研究是一样的),其影响至深。就连战后大多数日本知识人,也是按照这个路径来反省的。

可是怎么解释日本由文明的好学生,变成文明的敌人了呢?难道不恰恰是随着佩里来航,日本逐步接受了整套殖民现代的“文明教化”,并且沿着这个方向一路狂奔,最终走上军国主义道路的吗?在这条“现代化”道路上,美国一直是日本扩张的支持者,直到日本羽翼丰满,拒绝了美国在亚洲的门户开放,二者才由你依我侬变为你死我活。

“你死我活”,只有这个词可以形容太平洋战场的残酷。美国历史学家约翰·道尔(John Dower)发现,二战动员中,美国对待德国人和日本人的态度迴然不同。在区别“好德国人”和“纳粹”的同时,美国兵常说“好的小日本就是死的小日本”。他在《无情之战》一书中认为,这来自于美国根深蒂固的种族主义、对东方人种的刻板偏见。宣战后,美国将国内十一万日裔美国人遣送集中营。战争宣传中铺天盖地的种族话语、对日本人不加区分的妖魔化,体现了当时多数美国人对这场冲突的认知。

“文明教化”的逻辑,更无法解释:为什么要投下原子弹,为什么要投下第二颗,为什么是长崎?杜鲁门的官方说法——尽快结束战争、减少五十万到一百万的美军伤亡——是站不住脚的。美国历史学家以详尽的材料证明,刚继任总统的杜鲁门并没有在这项决策中发挥多大作用,他很晚才得悉原子弹研制计划。起决定作用的,是他仰赖的政治盟友、国务卿伯恩斯(James Byrnes)。

日本在1945年夏已穷途末路,使用原子弹绝非结束战争的必要方式:苏联已承诺8月15日出兵,而美国从截获的情报中清楚地知道,一旦苏联宣战,日本就会投降。伯恩斯不顾执行研究计划的科学家的反对,执意把刚刚实验成功的核弹投入使用。这位信奉种族隔离政策的南方政客的考量,是要赶在战争结束前,展示原子弹的威力,在心理上击垮日本的同时,在战略上震慑苏联。也因此,从一开始,原子弹要打击的就不是军事目标,而是开阔平敞、易于观测、未被轰炸过的城市。核攻击的命令,甚至在对最后通牒《波茨坦公告》发表前一天就已经下达了。

未经任何警告,美军在广岛投下一颗铀弹。意识到战争可能结束,苏联提早发动对关东军的进攻,介入了太平洋战场。美国又赶在日本政府做出反应之前,比原计划提前两天投下钚弹。因为首选城市小仓天气不佳,轰炸编队遂转至次选城市长崎。在编列目标时,军方提出的最适合的城市,其实是京都。但战争部长史汀生(Henry L.Stimson)曾与妻子在那里度蜜月,对这座古都格外喜爱,把它排除了。可长崎呢?长崎是最早向欧洲开放,也是接受西欧文化最久的城市,有什么比长崎更能代表日本对西方文明的敞开呢?对这个莫大的反讽,张承志这样概括:“……长崎的本质,是它与西欧的关系。这个港口,满缀着日本与西欧的轶事,分娩过一部日本的开明史。最后,就在这块生长着日本人‘脱亚入欧’理想的土地上,西欧物质文明生产的原子弹瞄准了它,把它炸作了一个地狱。”

这场战争最根本的殖民性,被密苏里号上的国旗掩盖了。它成了一场普通的国家间对抗,只不过更为残酷罢了。人类历史上仅有的原子弹轰炸,以及最具破坏性的非核轰炸——东京轰炸,被理解为对日本偷袭珍珠港、屠杀邻国百姓的正当报复,而不是和南京大屠杀一样的反人类罪行。这样一来,这场战争就被常规化了。从日本角度看,既然日本承受了人类历史上最残忍的对平民的虐杀,那么自己在他国的罪行就算是得到了惩罚。日本不仅是战败了,而且它受到了更大的伤害。在道义和伦理上,日本没有比美国更多的责任。

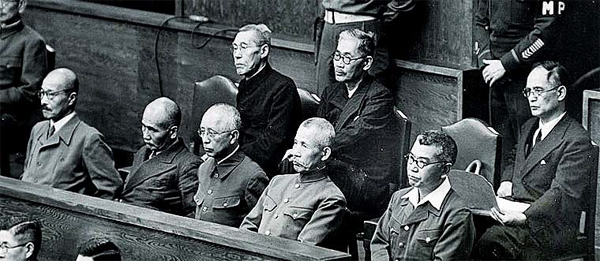

东京审判的甲级战犯,前排左起:东条英机(死刑)、冈敬纯(终身监禁)、梅津美治郎(终身监禁)、荒木贞夫(终身监禁)、武藤章(死刑)。第二排左起:平沼骐一郎(终身监禁)、东乡茂德(有期徒刑20年)、重光葵(有期徒刑7年)朝鲜日报

也是在这个意义上,美国主持的远东国际军事法庭,无法担负彻底清算战争罪责的任务。不要忘了,国际法本身就是殖民产物,四十年前它否定了韩国的主权,把欧美的殖民合法化,更没有阻止日本践踏亚洲。东京审判的十一名法官中,只有三人来自亚洲,其中又只有中国和菲律宾的法官来自受害国,剩下一位印度法官帕尔(Radhabinod pal),出于批判英国殖民印度的立场,对打着反殖旗号的日本采取了无限同情的态度。由这样的一个机构,来清算日本在亚洲的战争罪责,其虚弱、无力和不彻底的程度是可想而知的。日本右翼正是利用了这种虚弱性,试图全盘否定东京审判,狡辩其为“胜者的审判”。

这的确是历史认知最困难的地方:如果我们真要彻底追问南京大屠杀、731部队、强征“慰安妇”、重庆轰炸、三光政策、巴丹死亡行军……我们就不能不同时追问广岛和长崎、东京轰炸、以及战后对像岸信介、石井四郎这样的众多日本战犯的包庇。否则,对战争性质的探究,势必会被不疼不痒的法律、技术讨论所遮蔽。而以对细节、数字和技术的穷究细考,来回避对战争性质和政治意义的道义拷问,这不正是右翼最擅长的吗?

对纳粹的否定,不是在纽伦堡审判中完成的,而是在德国人不断的伦理、历史、文化、哲学拷问中完成的。对于日本的罪责,不是所有学者都能像反省奥斯维辛集中营那样,从现代性危机,而不仅仅是发动战争的角度,来深刻反思它的起源。他们忽略了日本走向战争最深层的思维悖论:日本没有抛弃现代,而恰是以一种挣扎的姿态,试图“超克”现代。无法从这一点批判,就无法阻止右翼把战争浪漫化的冲动。

1993年,美国一批进步历史学家,在华盛顿的史密森尼博物馆举办展览,反思原子弹对日本平民及人类的伤害,但遭到军方和保守势力的强烈阻挠,不得不撤下所有说明文字。今天,停泊在珍珠港纪念馆外的密苏里号军舰上,佩里国旗的复制品仍挂在那里,它和那个拒绝彻底反省、仍不时为殖民主义招魂的日本,存在着必然和深刻的联系。

(本文收录于宋念申所著《发现东亚(修订版)》,东方军事已获授权转载。)

【文/ 宋念申】

用什么“超克近代”?

“超克”是日语词,对应英语中的overcome一词。可以理解为超越、克服,甚至是征服。在20世纪三四十年代,对殖民现代(所谓“近代”)的不满,在日本的知识精英群体中日益增长,“超克近代”成为当时试图挣脱西方東缚、寻找日本主体性的思想口号。

1941年12月7日,当地时间清晨,日本联合舰队在山本五十六的精心策划下,成功偷袭了美国在夏威夷珍珠港的海军基地,重创美军太平洋舰队,“大东亚战争”爆发。此时距离马修·佩里率领美国军舰首次“叩开”日本国门,将近九十年。

在中国人的历史认知中,珍珠港事件是抗日战争及第二次世界大战中的一个节点,它具有重要的转折意义,但并不是历史的起点。然而,在当时乃至今天许多日本人的认知中,它是同“满洲事变”(侵占东北)、“支那事变”(全面侵华战争)完全不同的另一场战争,标志着一个全新时代的打开。和佩里的黑船来航一样,这是使日本再度进入世界史的事件,也是日本对“近代”一次隆重的宣战。

二战当然是资本主义现代性危机的又一次总爆发,其根源是一战后各种思潮和政治势力在暂时掩盖的危机中继续发酵、撕扯。对它的分析理解,有不同的角度:经济、政治、国际关系、社会军事等。其中一个不能忽视的视角,是思想。尤其是对于二战中的太平洋战场而言,这种思想的冲突至为激烈,至今也并未完全结束。

1942年7月,日美宣战半年多后,日本一些知识精英在《文学界》杂志召集下,在京都一家温泉旅馆,举行了为期两天的讨论会,主题就叫“近代的超克”。这个日后被思想史研究者反复提及的跨学科讨论会,目的是探究“大东亚战争”的意义。与此大约同时,包括高山岩男在内的“京都学派”四位哲学家、历史学家,也召开了后来称为“世界史的立场与日本”的座谈会。

两个会议表达了对战争相近的立场。站在今天,学者们的发言无疑是在美化侵略。但在当时,真正让他们兴奋的,并不只是战争本身,而是以对美开战为标志,彻底整理日本在近百年中的历史定位。在他们看来,开战并不只是对物质或权力的争夺,而是日本对欧美主导的殖民现代体制,以及这个体制背后的一整套历史文化观,做一个彻底的了断。用高山岩男的话说,这代表了“非欧洲世界将要独立于欧洲世界的趋势或者事实”,而“满洲事变、退出国联、支那事变,贯穿这一连串具有世界史意义的”日本的意志,“不外乎是对立足于欧洲近代原理的世界秩序的抗议”。换句话说,对于当时这些知识人,这场战争的抵抗性更大于侵略性。

进入现代资本主义体系后,日本经历了最初的经济腾飞,也无可避免地遭遇了深重的社会危机。对欧美殖民现代性的质疑和批判,在19世纪末20世纪初就已经在日本的思想界、舆论界兴起。亚细亚主义的诉求,是摆脱西方的殖民桎梏,建立一个独立自主的亚洲共同体。这套逻辑又和“兴亚”论结合,逐渐发展为日本对自身殖民亚洲的理论解释。最早一批实践亚细亚主义的政治家,包括创立了东亚同文会的贵族院议长近卫笃麿。他的儿子近卫文麿在20世纪30年代后期和40年代前期数度出任首相,与东条英机一起创立了法西斯主义色彩浓厚的大政翼赞会。正是在近卫文麿任内,日本明确提出了建设“大东亚共荣圈”的纲领和政策,使亚细亚主义思想与军国主义实践深度结合。

乍一看,日本的大东亚论述,以反现代的面目出现。可其根深蒂固的逻辑,仍然是殖民现代性带来的。所谓“兴亚”,正是“脱亚”的另一面向。它一方面反对欧美以种族主义、文明开化论为主基调的历史观,另一方面却以标榜日本(或者东亚)的种族优越、文明独特来对抗这种历史观。它一方面强调抵制欧美帝国资本与殖民势力的扩张,另一方面却以“共荣”为名,大肆在中国、朝鲜和东南亚扩张自己的帝国、殖民和资本。也就是说,他们在用与“近代”完全一致的逻辑,完成“超克近代”的宏业。

日本的知识分子,尤其是那些对中国、对东亚有着深挚情感的知识分子,并非没有意识到这其中的矛盾。著名的鲁迅研究者竹内好(1910-1977)就表达过这种困惑:“我们热爱支那,热爱支那的感情又反过来支撑着我们自身的生命。支那成长起来,我们也才能成长。这种成长的方式,曾经是我们确信不疑的。直至支那事变爆发,这确信土崩瓦解,被无情地撕裂。”“我们一直在怀疑,我们日本是否是在东亚建设的美名之下而欺凌弱小呢?!”

以反殖为幌子的殖民侵略,以反帝为借口的帝国主义,这种理念与行为的分裂,只有在不断扩大的战争中才能被暂时调和。这也就是为什么,对美宣战,成了弥合这种分裂的救命稻草。用日本思想家子安宣邦的话来形容:“支那事变”对于这些知识人来说,曾经像是黑夜里沉重的、难以理解的晦暗;而“大东亚战争”则像一道明亮的光,快捷地消除了他们心中的这种晦暗。

在对美宣战的一刹那,日本知识精英们被那种悲壮的抵抗意识所感召。珍珠港事件一个月之后,竹内好代表中国文学研究会发表《大东亚战争与吾等的决意》一文,欢呼“历史被创造出来了!世界在一夜之间改变了面貌!”这与其说是对军国主义的拥抱,不如说是对美宣战让他深深怀疑过的侵华战争改变了性质,他因此而如释重负,“感动得发抖”:“正是在现在,一切都昭然于天下。我们的疑惑云消雾散……在东亚建立新秩序、民族解放的真正意义,在今天已经转换成为我们刻骨铭心的决意。”对他和他的同仁们而言,“大东亚战争成功地完成了支那事变,使它在世界史中获得了生命”。“超克近代”,将西方,而非中国(以及亚洲其他国家)作为敌人,于是一切行为似乎有了积极的意义。

这是一种绝望的浪漫主义,书生气的一厢情愿。应该说,正是因为日本当时站在了殖民现代性的巅峰,收获了巨大的工业和经济成就,才更深刻地意识到这种现代性给这个世界带来的巨大的危机。知识人的问题意识是对的,但药方则错得离谱。

问题的症结在于:用“大东亚”来超克“近代”,这个“东亚”,是以“非西方”的种族、文明界限来划定的。而这个划界的方法,正是构成殖民现代性理论的基本要素。它规避了资本主义、工业主义殖民主义的跨地域性,把自身的现代困惑,归结为两个代表性空间(东方/西方)的种族、政治,和文化对立。不错,“东洋的近代是欧洲强制的结果”(竹内好语),但殖民现代性并不仅仅属于人类某个特定文明,欧洲和亚洲也从来不是隔绝的。这种东西二元对立,根本抹杀了正被日本压迫的中国、朝鲜等国的诉求,无视日本才是亚洲诸国最残酷的殖民者的事实。

资料图:1939年,竹内好在北京

战时的日本思想者,“守望着那一道彩虹一样的彼岸的光芒”,可那个精神彼岸是虚幻的。日本走向全面战争,为此塑造了一个名为“西方/近代”的敌人,以彰显自身的主体独立。但所有的二元对立,都是相互映射、相互依存的。如果日本/亚洲是“西方/近代”的反题的话,那日本/亚洲就恰恰没法脱离这个“西方/近代”而存在。在18、19世纪,欧美殖民者为了凸显自身的优越性塑造了一个想象的“东方”,而20世纪的日本为了精神独立又塑造了一个与东洋对立的“西方”。向作为反面的“西方/近代”宣战的同时,日本不可避免地把自身超越于东西对立的历史经验也否定了。就像江户时代的日本知识精英试图借用古学、国学完成"去中国的中国化”一样,20世纪上半叶的日本经历着“去西方的西方化”。

以殖民“抵抗”殖民主义,以区域帝国主义回应全球帝国主义,无论在理论还是行动上,都被证明是不可行的。日本最终战败,它既没有在思想上,也没有在实践上完成“近代的超克”,反而如美国思想史家哈里·哈汝图念(Harry Harootunian)所言,“被近代超克”了。不但如此,它还使“大东亚”一词成为负面资产,成了那个未完成的帝国幻梦的符号。

但是日本的侵略战争,却有一个意料之外的结果,那就是使中国浴火重生。抗日战争是中国在近代以来遭遇到的最大危机,但也造就了一个契机,刺激了在重重困难中的全民政治动员。在20世纪40年代,中国知识精英对国族构建的方向存在对立的两种意见:以顾颉刚、傅斯年为代表的学者,认为中国应该加快现代国族的建设,强调“中华民族是一个”,而翦伯赞、费孝通等通过战时在西南的民族调查,主张认清中国族群的多样性,正视中国概念的多元性存在,从政治平等入手实现团结。两种民族构建的思路,在当时都有迫切性和合理性。前一种意见,得到蒋介石的支持和认可;后一种意见,则在中国共产党的民族论述中找到同盟。

在社会革命背景下,种族/民族没有成为中国政治的唯一单元。中国的现代民族国家建设,是在反对帝国主义和殖民主义的路径上展开的,它强调在反帝反殖阵营中的人民联合。即使是新中国成立后的民族识别工作,其目标也不是强化族群界限,而是以赋予各族平等政治权利为手段,最终实现消弭差别。在这个意义上,中国在抗战以来的国族建构,虽然在很大程度上是以日本作为他者,但又与日本试图以“西方”为镜像的逻辑不同,其内含的革命性,有着超越狭隘民族/种族主义的特征。在今天看来,这一历史经验,至少提供了一种思索超克殖民现代的可能。

1 2 下一页 余下全文