这真是让我拍案惊奇的一起婚杀案

澎湃新闻报道了一则婚杀案,凶手其手段之残忍、判决结果之诧异,可谓刷新我对魔幻大陆的理解。

这个案件发生在2024年3月8日,杨某东(被告人)因妻子陈某某(被害人)提出离婚而预谋杀人。

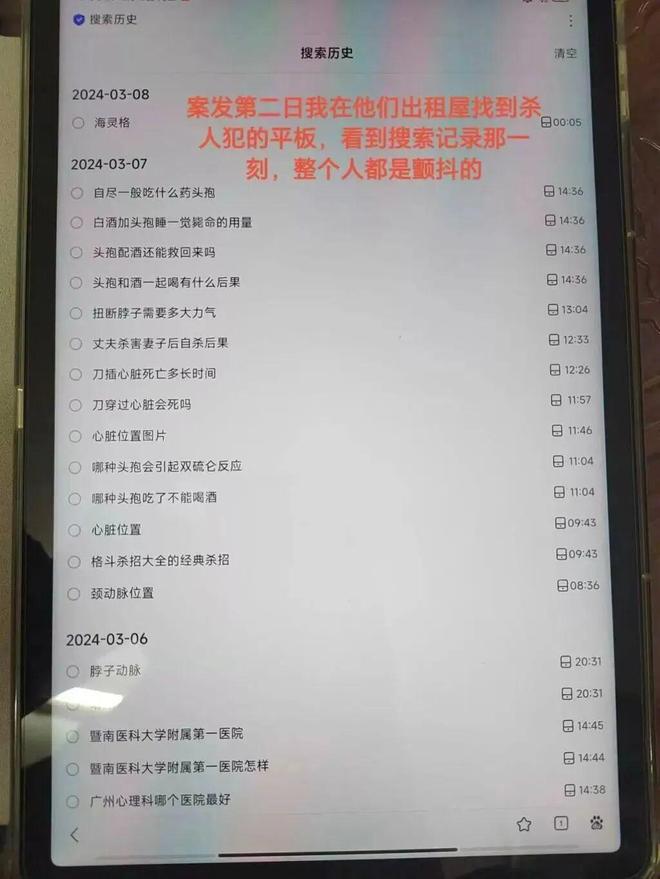

他在网上搜索杀人方式和精神病人责任相关内容,网购刀具,并在东莞大岭山新塘村实施犯罪——用砖头拍打头部、三次开车撞击、用水果刀捅刺颈部、胸腹部等多处,共造成136处伤口(包括86处刀伤),导致陈某某出血过多死亡。

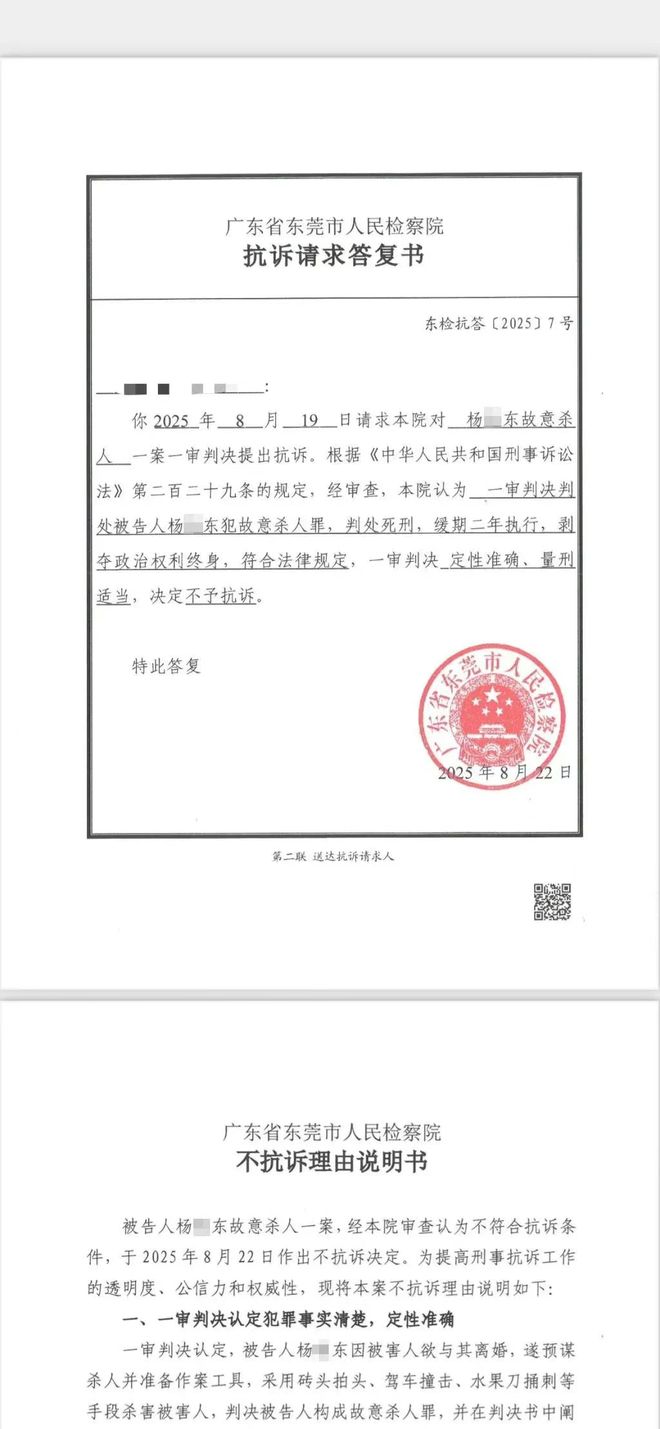

东莞中院于2025年7月30日一审判决杨某东犯故意杀人罪,判处死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身。判决理由是:

被告人杨某东有法定从轻、减轻处罚情节、被告人案发时是限定刑事责任能力人,根据《中华人民共和国刑法》第十八条第三款规定,可以从轻或减轻处罚。被告人归案后,如实供述主要犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定,可以从轻处罚。本案系因婚姻家庭矛盾引发,根据有关刑事政策,应慎用死刑立即执行;被告人有法定从轻处罚情节的,一般可不判处死刑立即执行。

被害人家属不服,向东莞市检察院申请抗诉,但检察院于2025年8月22日决定不抗诉,并发布《不抗诉理由说明书》。家属计划向广东省检察院申诉,认为手段残忍,应立即执行死刑。

这里需要解释一下,法院判决被告案发时是限定刑事责任能力人,指的是,杨某东患有抑郁症。

新闻提到,1.被告人与被害人的微信聊天记录、与母亲的微信聊天记录,杨某东母亲的证言,均反映杨某东与妻子、母亲对话涉及杨某东患抑郁症、杨某东让母亲为其邮寄抗抑郁药马来酸氟伏沙明片等内容。2 .申诉人提出案发期间杨某东并非处于抑郁发作的发病期,在案证据中已有中山大学法医鉴定中心对此进行专门论证,依据充分、论证严密,具有专业性和说服力。3 .申诉人提出杨某东具有完全刑事责任能力,理据不足。中⼭⼤学法医鉴定中心依据《精神障碍者刑事责任能力评定指南》(SF/ZJD0104002-2016)等规定,对被告人的精神状态进行评定,对其辨认和控制能力受损程度进行考察,再评定其责任能力等级,得出结论为:被告人作案期间实质性辨认能力及控制能力削弱,但未达完全丧失的程度。鉴定意见对作出判断的过程和依据进行了充分阐释,具有专业性、科学性,应予采信。

非专业人士,接下来我通过能够搜索到的资料来回答两个问题:

一、抑郁症通常选择受罪还是犯罪。

二、死缓判决是否会最终在缓刑到期后继续执行死刑。

和我们常人遇到的比例相近,抑郁症患者确实更容易出现自杀倾向(自伤行为是风险之一),但部分患者会出现冲动控制障碍、强烈的愤怒或敌意。特别是在重度抑郁伴随精神病性症状时,可能会出现被害妄想、罪恶妄想,从而发生攻击行为。

虽然比例不高(没明确数据),但精神科临床确实存在抑郁症患者伤人甚至杀人的案例。

根据刑法第18条规定:精神病人在不能辨认或不能控制自己行为时犯罪,不负刑事责任;部分丧失能力的,可以减轻处罚。

所以,只看判决,如果鉴定认为凶手因抑郁症导致辨认能力或控制能力减弱,法院可能会据此酌情从轻。

但这又往往引发社会质疑——很多人理解里的“抑郁”只是“情绪低落”,很难接受“杀人还能减刑”。

考虑到极端情况下,精神病鉴定可能被滥用,尤其是恶性案件中,嫌疑人家属或律师可能以此作为辩护方向。并且在法律上,抑郁症并不是自动减刑的理由,必须证明严重影响辨认或控制能力才可能采纳。

在我看来,把抑郁症归为精神疾病我能接受;但归为犯下极端罪行后可以减免判罚的理由,我只能搬出我的旧文,《聊聊男性精神病的下场和女性精神病的结局》。

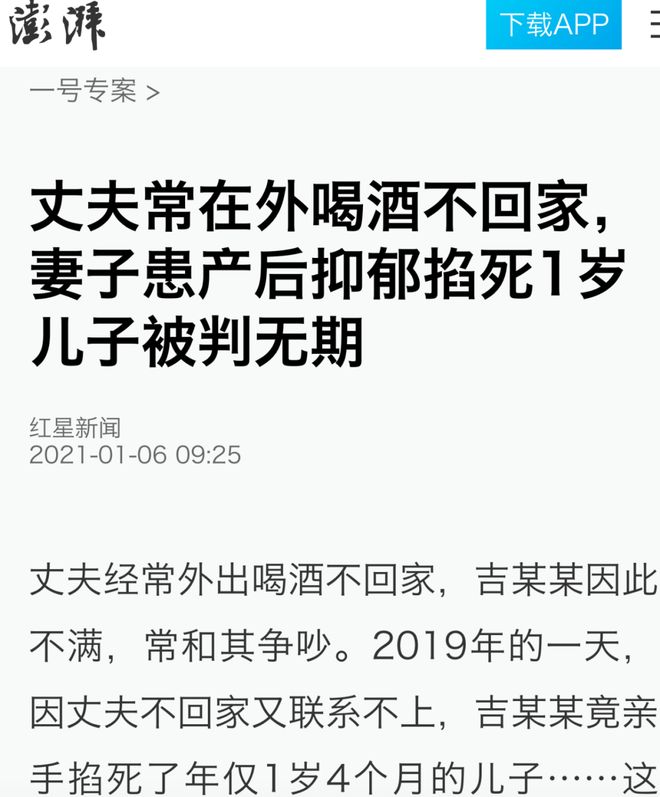

具体和抑郁症相关的极端案例来看,2016年四川师范大学“滕某”砍杀同学案,也是抑郁症犯罪后被判死缓;此外还有2019年,四川一名产后抑郁母亲吉某某掐死自己1岁多的儿子后自首,法院考虑到其精神状态及自首表现,判处无期徒刑并剥夺政治权利终身,而非死刑。

再看死缓。

我国官方并未公开简称死缓后实际执行死刑的具体统计数据,但从专家访谈记录(刘海年,中国社科院法学研究所研究员、高铭暄,北京师范大学刑法研究所名誉所长)来看,最终在缓刑到期后继续执行死刑的比例在1%-5%的可能性之间浮动。

根据《刑法》第48条和第50条,死缓期满后,如果无故意犯罪,可减为无期徒刑(至少服刑25年)或有期徒刑(至少服刑20年)。

值得注意的是,死缓犯在判决生效后会被送往省级或地市级监狱服刑,而不是看守所。这些监狱,通常是用于收押重刑犯,包括死缓犯。

死缓犯一般被单独或集中羁押在监狱的特定区域,他们会被视为高风险群体,接受严格的监管和纪律约束。监狱会对他们的行为、心理状态等进行定期评估,记录是否符合减刑条件(如无故意犯罪、表现良好)。

从这些资料来看,杨某东在狱期间继续故意犯罪的可能性,微乎其微。

进了监狱,没了妻子,抑郁症也许原地就能康复,甚至都不需要药物,自然改过自新,重新做人。

关于案件的来龙去脉和我最不理解的部分,就到此结束了,但我还有许多话,如鲠在喉。

整个报道中,和金钱有关的内容,只有这么两句话:

被告人亲属自愿签署代为赔偿确认书,并已缴纳20万元赔偿款,存于⼀审法院代管款账户中,同意案件生效后全额支付给附带民事诉讼原告人。⼀审法院判决被告人杨某东赔偿附带民事诉讼原告人陈某某的父母共计73382元,在判决生效后可直接执行。

这段话的司法意思是,即使被告亲属缴纳了20万元,法院只会按照判决金额(7.34万元)支付给被害人家属,剩余款项(约12.66万元)理论上应退还给缴纳人(杨某东亲属),陈某某父母无权直接获得超出判决的金额,除非被害人家属对赔偿金额不服(但需提供证据证明损失超出7.34万元)、家属与被告亲属私下达成和解协议,同意支付更多赔偿、家属可另行提起民事诉讼,主张额外损失(如扶养费、后续心理治疗费用等),但需独立举证。

说真的,看到AI结合法律条款给我的解释,我很难过。

父母含辛茹苦养大的女儿、婚礼上亲手托付终身的妻子,就这么没了,过程中受尽痛苦,判决后父母愤愤不平。

以终老为定义去评判婚姻,自然有成败之分,但最低限度应该是,好聚好散。

如果仅仅考虑到“本案系因婚姻家庭矛盾引发,根据有关刑事政策,应慎用死刑立即执行”,那么我劝每位姐妹,咱别趟这浑水了。

一个人只是孤独,哪怕上升到抑郁,性命都能掌握在自己手里;一个人不想孤独,哪怕听父母的话跳进了婚姻,性命可能会拿捏在他人手中。

命都没了,传宗接代、生育补贴、荣华富贵、父母期盼,还重要吗?

你以为这个世界上最重要的是爱情,但这个让我拍案惊奇的婚杀案告诉我们,对他们最重要的不过是繁衍。