再啰嗦几句预制菜

罗永浩放弃起诉贾国龙,贾国龙也不再蹦跶,伴随着西贝的这场风波最近被喜马拉雅的烟花替代。

我不是科普作者,在先前西贝事件中有非常多不同角度谈论预制菜的文章已经被大家所看到。

对于科学,我始终坚信,如果大多数人愿意静下心来去阅读、学习,那它必然不是科学。

科学和知识一样,必定属于少数人,必然需要付出时间,现代人最大的问题除了没有思考空间,就是没有自己的时间。996把大家弄得身心俱疲,回到家辅导完孩子作业只想放空大脑。短视频横空出世、短剧空当接龙,这时候推送的公众号一看标题——《从科学的角度解释什么是预制菜》——完全没有点击进去了解的大脑容量。

7秒,那是鱼的记忆;8秒,这是当下人们的专注时长。

我的上一篇文章《贾国龙,不要回答!》后台数据显示,6万多人次的阅读量中,读完全文的不到30%,这还是考虑到受众、完全没有引经据典罗列案例涉及科普的文章,可想而知其他致力于启蒙大众的账号,完读率会有多差。

真正让我再谈预制菜这件事的,起源于昨天看到的一篇报道。

根据《中国新闻周刊》报道称,在日本,预制菜是消费者食用小龙虾最常见的方式,各种调味小龙虾,通过速冻锁鲜、真空包装成为冷冻食品,消费者从超市买回家后,先进行解冻,小龙虾也在这一过程中吸收调料入味,加热后即可食用。

日本时行株式会社的负责人王宏鑫每年会出口六个货柜约150吨的预制小龙虾到日本,除了调味小龙虾,还有清水虾、虾尾、纯虾肉等产品。

包括小龙虾这种中餐预制菜中的明星产品,青椒肉丝、麻婆豆腐等预制中餐产品也在日本受到欢迎。

日本冷冻协会数据显示,去年日本冷冻食品消费额达1.3万亿日元(人民币625亿元),并且纵观全球,统计库Statista以即热、即食类预制食品为统计口径,2022年,日本人均消费量为23.2千克,中国、美国和英国的人均消费量分别为9.1千克、16.1千克和16.8千克。

大家从上面这些内容看出什么问题吗?

邻国日本在内,美国和英国这样的欧美国家,人均消费预制菜——菜肴提前做好,只需加热或简单处理就能吃,冷冻食品是实现这一点的重要方式之一(锁鲜、延长保质)——消费量都远超中国。

按照日本的人均消费量,他们几乎每人每周都在吃冷冻食品。这又代表什么呢?

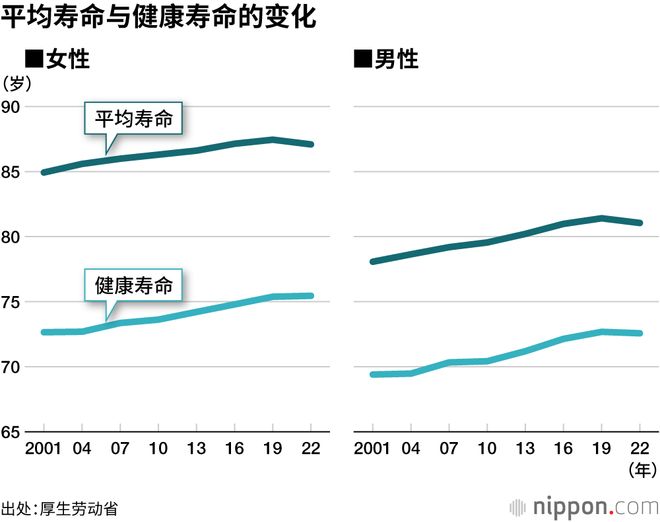

还以日本为例。日本人均寿命是84.7岁,全球最高之一;与之相对应的,中国人均寿命为78.2岁。

这中间相差了6.5岁。

你可千万别小看6.5岁,放在平均寿命里,这几乎是一个难以逾越的鸿沟。

最简单直观的道理,多活6.5岁,你的养老金也许就能回本甚至赚翻。

那么,这些不同肤色人种的发达国家都能接受预制菜,中间还有热衷于从中国进口预制菜的国家,且他们的平均寿命都不低,我们纠结的真的只是预制菜和售卖价格问题吗?

中式烹饪理念讲究调味和翻炒,对现制有着几千年来皇帝渴求长生不老般孜孜不倦的追求,天然对冷冻存在偏见,恨不得果蔬都别进冰箱。

我们要明白一点,科学的前提下,冷冻并不等于不健康。

如今的冷冻技术已经非常成熟,瞬间冷冻、锁鲜包装,让食品营养流失率比现制的还低。你从街市买到的菜,甚至在流转过程中就已经发生了变质,只不过这些微妙变化,很多时候肉眼无法察觉。

预制菜在中国被骂,是因为被餐馆偷偷塞进菜单;在日本却被欢迎,是因为它堂堂正正躺在超市冰柜里。

小红书我看过一个餐饮店老板的采访,谈到牛肉他举例说:

欧美出口的牛肉,品质其实比国内现杀的还要高。

为了求证,我特意查了很多资料。以出口牛肉量较大的美国和澳洲为例。

美国 USDA(农业部)牛肉分级:Prime、Choice、Select,按大理石花纹、嫩度等评判;澳大利亚 MSA 体系,严格评估牛只年龄、肌肉 pH 值、脂肪分布。

两个国家出口肉必须经过屠宰检疫、冷却、分割、真空包装,再进入冷冻/冷链,全程可追溯。

中国部分农贸市场确实是当天宰杀,但宰后没有严格冷却,容易产生细菌繁殖;缺少统一分级,肉质差异大,难以保证嫩度与口感稳定性;农贸环节常见常温暴露,运输链路缺乏冷链标准。

FAO 报告显示,中国“现杀肉”在微生物污染率上明显高于欧美冷链肉(如沙门氏菌、李斯特菌等)。

并且,国外屠宰后必须先进行“排酸”(0–4℃下冷藏24–48小时),肌肉内糖原分解成乳酸,降低 pH 值,使肉质变嫩、颜色更稳定,抑制细菌;反观国内,几乎直接销售,肌肉处在“僵直期”,口感更硬,pH 偏高,更利于细菌繁殖。

看到这里可能有读者会问:如果我一开始就待在屠宰第一现场,立刻买下鲜肉并且放回冰箱速冻呢?

现代速冻技术(-40℃急冻,再在-18℃以下储存)可迅速穿透细胞壁外形成微小冰晶,解冻后汁液流失少,口感保持良好。

家庭冰箱无论多高级,只能属于慢速冷冻,冰晶较大,细胞壁破裂,解冻后容易失水、口感差——这也是为什么很多人误以为冻肉差的根源。

冷冻非但不会显著破坏蛋白质、矿物质、脂溶性维生素,冷链肉还能在整个流通环节保持低温,能极大降低细菌污染风险。

可以这么说,欧美冷冻牛肉不是冻坏了,而是冻好了;中国现杀牛肉不是更新鲜,而是更冒险。

真正决定肉质的不是时间点,而是屠宰后的科学处理和冷链体系。

对了,上面提到的数据,大家全都可以插入各个AI平台求证。

诸位,冷链、标准化、运输、人工分工本身就是巨大的成本,这不是预制/冷冻=便宜、现炒=高级且昂贵的基本逻辑。

中国物流与采购联合会数据显示,冷链运输成本比常温运输高出 40%–60%、冷库建设成本大约每立方米2000–3000元人民币,远高于普通仓储。

以一辆普通货车和冷链车对比,冷链车单公里运营成本要高 20%–30%。

而进口肉类/水产需要全程冷链,航运费用、港口冷藏、报关检疫,环环相扣。那些看似“冻起来”的牛肉、虾尾,其实背后跑了一条比现杀肉更贵的冷链系统。

此外,预制菜工厂要有统一标准、杀菌车间、速冻设备,这些都是一次性大额投入。与餐馆后厨直接切肉炒菜相比,这些“看不见的工序”其实更复杂。

大众理解里,厨师手工操作、火候掌握,这是技术含量,所以值钱。其实在连锁餐饮里,人工反而是可控甚至最便宜的部分。

我在那篇文章里有一段拗口的句子:

中式烹饪里面的油盐超标和爆炒温度过高导致营养缺失的问题,会被中国人选择性忽略的中餐烹饪破坏食物营养祖宗之法、和难以下咽白人饭清汤寡水两个相对立的食品制作方式混淆概念给掩盖。

言下之意,保存食物营养最有效的烹饪方式,恰恰是国人无法接受的原汁原味。

既然连这最基础的逻辑都无法接受,当然无法接受符合标准的预制菜其实更好,自然希望西贝倒闭(后台绝大多数这样的声音),断然认定炒的才能贵。

如果没看到日本人年均吃掉20公斤冷冻食品、却依然是全世界最长寿的民族之一的新闻,也许我也会一看到预制菜就群起而攻之。但恐惧的根源,不在于冷冻柜里的那只虾,而在于餐桌上的那份信任。

建立信任很难,尤其是一个又一个食安新闻爆出的国内。

但根源的根原,还在于我们是否愿意了解、相信科学,改变自己,抛弃愚昧。