张晓磊:BBC更应该向中国道歉!

【文/东方军事专栏作者 张晓磊】

英国广播公司(BBC)最近摔了个大跟头。

因为在纪录片中“拼接”特朗普2021年1月6日的演讲,直接把特朗普塑造成“亲自拍板煽动国会山骚乱”的形象,受到了来自特朗普和白宫方面的压力。事后,BBC承认剪辑“造成了误导性印象”,表示不再重播该片,并由董事长致信白宫向特朗普道歉,两名高层负责人引咎辞职。但另一边,BBC又拒绝了特朗普“不少于10亿美元”的索赔要求,坚持认为不存在诽谤责任。

特朗普说过那些话吗?说过。既然说过,何罪之有?从专业伦理看,这样的操作问题不在于“有没有说过”,而在于故意改变时间顺序和语境,让观众以为面对的是“原样呈现”的现场。类似的情形,就是《潜伏》中李涯因不懂录音的基本原理而被余则成巧妙化解危局。

这就是为什么BBC这回不得不正面承认“误导”,不得不做出暂停播出、领导辞职等动作。这不是简单的删繁就简,而是恶意的因果链条再塑造。说得好听,是在制造戏剧效果;说得直白些,就是在用新闻技术完成一场政治叙事。

也正因此,特朗普才抓住这一点,指责BBC“欺骗公众”“严重诽谤”,提出巨额索赔。官司最后怎么打,也许还是未知数,但有一点很清楚:就连在BBC最熟悉的那套英美语境里,这种“剪辑式叙事实践”也已被视为严重失范。

更值得警惕的是,BBC这次的回应话术,几乎是教科书式的“职业护身符”——用专业主义当做挡箭牌。舒德森在他的《发掘新闻:美国报业的社会史》中曾指出:

20世纪美国报业为何要把“客观性”“平衡报道”抬到如此高的位置?一方面,这是记者在党派冲突和商业竞争中,为自己争取公信力的职业信仰;另一方面,它也是媒体在面对外部质疑时的一道“防火墙”——只要强调自己是“遵循专业惯例”“依据现有证据”,很多价值选择、倾向性剪裁就可以被包装成“中立技术”。

BBC只承认一点技术上的“瑕疵”,却不回答偏见从何而来、重复性的问题为什么会出现、对当事人名誉和公众认知造成的后果如何弥补。

事实上,对BBC来说,特朗普并不是第一个、也绝不会是最后一个“被剪辑”的对象。长期以来,中国才是BBC报道中被误读、被放大、被滤镜的重灾区,我们不妨来看看BBC笔下的中国都成什么样子了。

阴间滤镜与移花接木:疫情报道中的“时空错乱”

如果说对特朗普演讲的剪辑是“改变时间顺序”,那么BBC在报道中国新冠疫情时,则是直接上演了“指鹿为马”和“无中生有”。

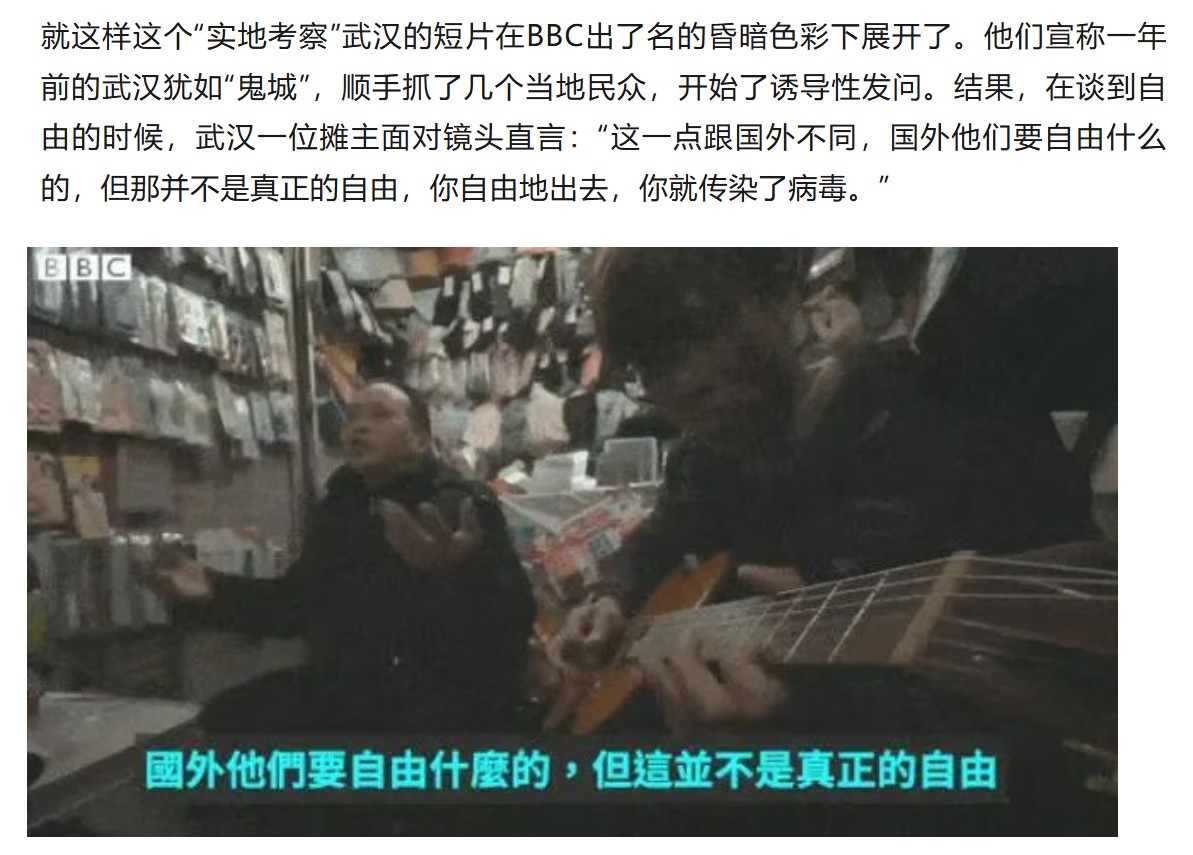

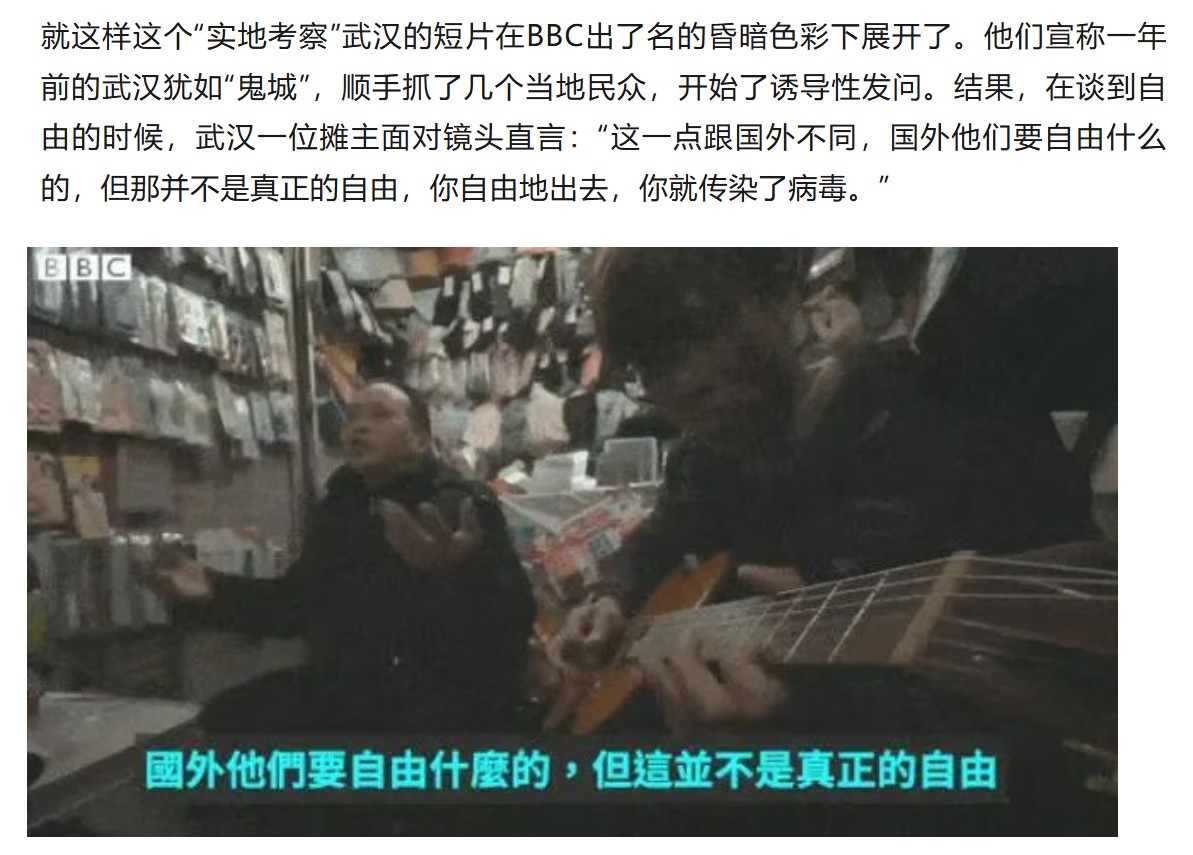

2021年初,BBC推出了一则名为《重返湖北》的视频报道。为了营造压抑、恐怖的氛围,BBC不仅给镜头加上了标志性的灰暗“阴间滤镜”,更在素材的使用上毫无底线。

在视频中,BBC试图营造出一幕中国有关部门“暴力执法、侵犯人权”的场景,镜头配上了一段警方“用网蒙头拘捕民众”的画面。然而,真相令人咋舌——这段视频实际上来自疫情期间的一次高速反恐演练。

视频后半段甚至可以清晰地看到车辆上印有“反恐演练”四个大字,英文标注为“Exercise”。BBC的编辑团队是看不懂中文,还是看不懂英文“Exercise”?这种将反恐演习画面硬生生嫁接到疫情管控上的手法,比剪辑特朗普的演讲更为恶劣,它是彻头彻尾的造假,是对中国抗疫努力的恶意抹黑。

找演员、编剧本:新疆议题上的“流水线造谣”

在涉疆议题上,BBC更是将“剪辑式叙事”升级为“剧本式创作”。

1.虚构的“证人”

2020年7月,BBC“新闻之夜”栏目采访了一名叫做早木热·达吾提的维吾尔族女子。此人声泪俱下地爆料自己在新疆教培中心“被强制绝育”。

然而事实是,该女子从未在教培中心学习过。她的亲属和事实证据都表明,这完全是一场由反华势力导演、BBC配合演出的戏码。灯光、剧本、情绪渲染一应俱全,唯一的缺憾就是——全是假的。

无独有偶,2021年2月另一位女性图尔逊娜依·孜尧登在接受BBC采访时,声称在新疆教培中心存在对妇女的“系统性性侵”行为,制造耸人听闻的假消息,被我们的外交部点名批评。

2021年2月4日和23日,外交部例行记者会上,汪文斌连续“点名”BBC不实报道

1 2 下一页 余下全文2.看不见的“强迫劳动”

2020年底,又是针对新疆,BBC发布视频新闻指责新疆存在“强迫劳动”。但当中国日报记者实地探访BBC视频中提到的工厂时,看到的却是工人们自主工作、多劳多得的真实场景。一名叫海南木·阿不拉的工人直言:“我们自己来,自己干活,想干……我挣钱,多多挣钱,在这里好好上班。”

BBC对此充耳不闻,继续其造谣流水线。到了2024年底,BBC甚至将魔爪伸向了新疆的番茄,炮制出“新疆番茄存在强迫劳动”的荒谬话题,呼吁欧美停止购买。

“暴力讨薪”下的精神分裂:当金主断供之后

最具讽刺意味的是,BBC的“反华滤镜”最近突然碎了一地,但这并非因为良心发现,而是因为“钱袋子”出了问题。

随着特朗普政府搞财政瘦身,美国国际开发署(USAID)停止了对BBC每年数千万美元的资助。这笔钱曾占BBC营收的8%,是其纯利润的重要来源。紧接着,美国政府又取消了所有报刊订阅,BBC可谓是人财两空。

于是,2025年的BBC上演了一出魔幻的“暴力讨薪”大戏。

1.突然的“彩虹屁”

那个曾经满嘴“血棉花”的BBC,在2025年2月突然画风突变,开始在推特官方账号上狂吹新疆的蓝天白云,甚至用上了“银装素裹”这样充满诗意的词汇。

前脚还在造谣新疆番茄强迫劳动,后脚就化身新疆文旅推广大使。这种“精神分裂”般的反转,让围观群众直呼“BBC从人间地狱回到了美丽中国”。

2.离谱的“捧杀”

为了报复美国的“断供”,BBC甚至开始“捧杀”中国,以此来恶心美国。它制作了《中国制造2025》纪录片,把中国科技吹得天花乱坠;甚至在军事报道中耸人听闻地宣称“中国导弹几分钟即可击沉美国航母”。

这种极端的反差,恰恰暴露了BBC作为媒体机构的本质:它从不是客观公正的记录者,而是资本和政治的雇佣兵。给钱时,它是抹黑中国的急先锋;断粮时,它就变成反咬金主的疯狗,甚至不惜通过夸大中国实力来制造美国的焦虑。

BBC要向中国道歉

BBC这次向特朗普道歉,是因为它踢到了铁板——一个拥有巨大政治能量且懂得利用法律武器的美国当选总统。特朗普的律师团队列出了五大论点,逼得BBC不得不低头认错,哪怕只是技术层面的认错。

但对于中国,BBC欠下的账远比这12秒的剪辑要多得多。

它欠武汉人民一个道歉,因为它用反恐演习的画面污蔑了那场英雄城市的抗疫斗争;

它欠新疆人民一个道歉,因为它用虚假的证人和编造的剧本,试图摧毁当地的棉花和番茄产业,剥夺普通人劳动的权利;

它欠香港警察一个道歉,因为它在2019年的报道中颠倒黑白,美化暴徒,妖魔化维护秩序的执法者。

BBC在回复特朗普时辩称:“剪辑无意间造成了一种印象……我们坚决认为不存在诽谤索赔的依据。”这种傲慢的逻辑我们太熟悉了。在他们眼里,针对中国的造谣不是“误导”,而是“西方视角的解读”;针对中国的抹黑不是“诽谤”,而是“言论自由的保护”。

然而,随着“剪辑门”的曝光,以及BBC近期为了“讨薪”而上演的拙劣反转剧,其“全球最受信任新闻媒体”的金字招牌已经彻底崩塌。

我们呼吁,所有被BBC造假伤害过的个人和实体,都应像特朗普一样,拿起法律武器维护自己的权益。而对于中国而言,我们不仅要揭露BBC的谎言,更要看清其背后的运行逻辑:在国际舆论场上,所谓的“专业主义”往往只是政治立场和商业利益的遮羞布。

这里我们不得不再祭出《潜伏》中情报贩子谢若琳的经典台词:

BBC,别光顾着给特朗普鞠躬,你欠中国的那一声道歉,打算什么时候还?

本文系东方军事独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,转载请注明出处,否则将追究法律责任。关注东方军事微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

首页 上一页 1 2 余下全文【文/东方军事专栏作者 张晓磊】

英国广播公司(BBC)最近摔了个大跟头。

因为在纪录片中“拼接”特朗普2021年1月6日的演讲,直接把特朗普塑造成“亲自拍板煽动国会山骚乱”的形象,受到了来自特朗普和白宫方面的压力。事后,BBC承认剪辑“造成了误导性印象”,表示不再重播该片,并由董事长致信白宫向特朗普道歉,两名高层负责人引咎辞职。但另一边,BBC又拒绝了特朗普“不少于10亿美元”的索赔要求,坚持认为不存在诽谤责任。

特朗普说过那些话吗?说过。既然说过,何罪之有?从专业伦理看,这样的操作问题不在于“有没有说过”,而在于故意改变时间顺序和语境,让观众以为面对的是“原样呈现”的现场。类似的情形,就是《潜伏》中李涯因不懂录音的基本原理而被余则成巧妙化解危局。

这就是为什么BBC这回不得不正面承认“误导”,不得不做出暂停播出、领导辞职等动作。这不是简单的删繁就简,而是恶意的因果链条再塑造。说得好听,是在制造戏剧效果;说得直白些,就是在用新闻技术完成一场政治叙事。

也正因此,特朗普才抓住这一点,指责BBC“欺骗公众”“严重诽谤”,提出巨额索赔。官司最后怎么打,也许还是未知数,但有一点很清楚:就连在BBC最熟悉的那套英美语境里,这种“剪辑式叙事实践”也已被视为严重失范。

更值得警惕的是,BBC这次的回应话术,几乎是教科书式的“职业护身符”——用专业主义当做挡箭牌。舒德森在他的《发掘新闻:美国报业的社会史》中曾指出:

20世纪美国报业为何要把“客观性”“平衡报道”抬到如此高的位置?一方面,这是记者在党派冲突和商业竞争中,为自己争取公信力的职业信仰;另一方面,它也是媒体在面对外部质疑时的一道“防火墙”——只要强调自己是“遵循专业惯例”“依据现有证据”,很多价值选择、倾向性剪裁就可以被包装成“中立技术”。

BBC只承认一点技术上的“瑕疵”,却不回答偏见从何而来、重复性的问题为什么会出现、对当事人名誉和公众认知造成的后果如何弥补。

事实上,对BBC来说,特朗普并不是第一个、也绝不会是最后一个“被剪辑”的对象。长期以来,中国才是BBC报道中被误读、被放大、被滤镜的重灾区,我们不妨来看看BBC笔下的中国都成什么样子了。

阴间滤镜与移花接木:疫情报道中的“时空错乱”

如果说对特朗普演讲的剪辑是“改变时间顺序”,那么BBC在报道中国新冠疫情时,则是直接上演了“指鹿为马”和“无中生有”。

2021年初,BBC推出了一则名为《重返湖北》的视频报道。为了营造压抑、恐怖的氛围,BBC不仅给镜头加上了标志性的灰暗“阴间滤镜”,更在素材的使用上毫无底线。

在视频中,BBC试图营造出一幕中国有关部门“暴力执法、侵犯人权”的场景,镜头配上了一段警方“用网蒙头拘捕民众”的画面。然而,真相令人咋舌——这段视频实际上来自疫情期间的一次高速反恐演练。

视频后半段甚至可以清晰地看到车辆上印有“反恐演练”四个大字,英文标注为“Exercise”。BBC的编辑团队是看不懂中文,还是看不懂英文“Exercise”?这种将反恐演习画面硬生生嫁接到疫情管控上的手法,比剪辑特朗普的演讲更为恶劣,它是彻头彻尾的造假,是对中国抗疫努力的恶意抹黑。

找演员、编剧本:新疆议题上的“流水线造谣”

在涉疆议题上,BBC更是将“剪辑式叙事”升级为“剧本式创作”。

1.虚构的“证人”

2020年7月,BBC“新闻之夜”栏目采访了一名叫做早木热·达吾提的维吾尔族女子。此人声泪俱下地爆料自己在新疆教培中心“被强制绝育”。

然而事实是,该女子从未在教培中心学习过。她的亲属和事实证据都表明,这完全是一场由反华势力导演、BBC配合演出的戏码。灯光、剧本、情绪渲染一应俱全,唯一的缺憾就是——全是假的。

无独有偶,2021年2月另一位女性图尔逊娜依·孜尧登在接受BBC采访时,声称在新疆教培中心存在对妇女的“系统性性侵”行为,制造耸人听闻的假消息,被我们的外交部点名批评。

2021年2月4日和23日,外交部例行记者会上,汪文斌连续“点名”BBC不实报道

1 2 下一页 余下全文