从中俄联合军演看现代局部战争的最新作战理念和经验!

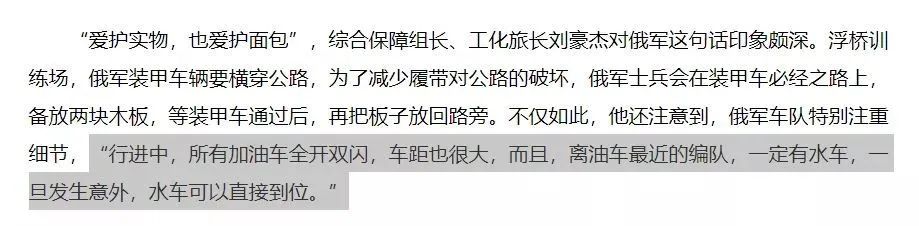

导读:春节期间,虽然双方真正开战的可能性很低,但俄乌局势的紧张程度在美国的煽风点火下依然不断升级。 没有天生的和平,只有强大国防保障下的和平。所以今天我们把视线拉回中国,2021年8月9日,中俄“西部·联合-2021”演习在宁夏回族自治区青铜峡合同战术训练基地正式拉开帷幕。 巍巍贺兰、铁甲列阵、茫茫戈壁、塞上点兵。很多军迷关注歼-20压轴出场,但我更关注这几年中俄军演中我军的变化与演进。 今天分享这篇文章,和大家一起看看,战火中淬炼出来的现代局部战争的最新作战理念与经验,如何在实战中落地。

作者:拉费耳伯爵 来源:知乎

看到如此大规模的联合军演,非常欣喜。

叙利亚战场回来的俄军,最宝贵的是什么?

不是装备,而是经验,进入21世纪第二个十年后,关于现代局部战争的最新作战理念和经验。

举几个例子。

比如,武装直升机对地攻击。

从网上流传出的视频来看,我们非常欣喜的看到我军的武直已经在“边飞边打”了,而在几年前国产陆航武直训练的时候,还是停在空中打地靶。

这个确实是吸纳的俄军经验。此前的中俄东方联演,双方交流的时候俄军飞行员指出,我们这样停着打,虽然命中率很高,但战场上生存几率就大大降低了。

从叙利亚战场得到经验的俄军飞行员,都是边飞边打,有可能一个也打不中,命中率极低,但速度快,大不了转回来再打一遍。

基本可以看出,这两架是第一波打完后转回来打第二波

我们此前那种打法,准是准,但太容易被锁定,生存几率太低。

诚然环数好看,领导高兴,飞行员也有光,但战场上要付出生命的代价。

很高兴看到我们学来了经验。

和我们此前看到的“一个个降,地面再警戒”不同,这次连地面警戒都省了,直接武直警戒,双机一次性投送十个人,就是个快。

“单机6绳索降,战法打法创新”,定义已经很明确了

理由同上,叙利亚得来的经验。磨磨蹭蹭,一发RPG过来,还给你耍帅的机会?看看红翼行动的支奴干是咋完犊子的。

什么帅气索降、地面警戒……整那些花活都没用。武直红外一开,不比你人用目视警戒强多了?

这又是一条经验。

再比如,伪装。

我又欣喜的看到,这次车辆载具上多了此前国内军演消失已久的树枝子。

这个也是跟俄罗斯学来的。

和参加过东方军演的人交流过。东方联演的时候,我军车辆还是用制式的伪装网,又拉又盖的,所有载员齐开动,三四个人吭哧瘪肚的弄半天。

以前的演习伪装

人家俄军根本不这么干。

车往挖好的掩体里一停,直接砍树枝子,撅巴撅巴一插一盖就完事。俩人就能干,剩下的坚持在自己战位上。

看似原始,比你单纯用伪装网效果还好。

以前演习,坦克光秃秃的,拍照是好看,压根就没有伪装

这次的演习,明显实战化了

还有“坦克回旋”等等诸多例子,不逐一列举了。

不得不说,这些作战经验是长期处于和平状态的军队所不掌握的。想掌握,非得打个三五年仗、流出鲜血不可。

以前的演习,甚至还有坦克打旗冲锋的场景

再看现在,是不是明显实战意味更浓了?

再比如,炮掩体。

以前我们看到的军演视频,牵引式火炮都会有这个东西。

但是经过多年的不断发展和自我进步,不仅现在看到的牵引式火炮少了(自行火炮大大增多),公布的视频里,连牵引式火炮都很少再挖炮掩体了。

此次军演的车载火炮

为什么?因为实战表明,炮掩体这东西,面对无人机等空中打击,几乎没什么抵抗力可言。

所以现在的理念是,快设快打快收,迅速转移,可能一天要转移七八回,开设七八个炮兵阵地。炮掩体那玩儿,在航空影像里一看一个准,没等你挖完,人家各种火力就打过来了。

这不就是进步么?

我就这么说吧,你平时听到的哪些军演越多,越不能说明足够的问题。

平时听到最多的是哪里?朱日和。为什么?朱日和是装甲合同战术的练兵场。

前些年的青铜峡系列演习,网上的消息多吗?不多,只有一些军事杂志会有,相关内容也很少,都是炮兵科目。

再早一些山丹系列军演,那就更少了。除了极个别军事杂志会有报道,为什么?报道练的都是防空兵科目。(这两年多一些了,说明我们防空力量有了质的飞跃)

什么报道的越多,就越纯熟,越自信;报道的越少,就越是我们需要练的地方。

所以内行不要看什么朱日和满广志这样连篇累牍的梗,报道的越多,越不值得参考;

内行真正关心的是那些报道少的,比如山丹系列,青铜峡系列。

我们欣喜的看到,近几年的青铜峡、山丹系列演习报道逐渐增多,不仅表明了我军逐步开放透明,更表明了我军炮兵、防空兵战斗力的飞速提升。

演习报道多了,也是一种向人民群众的汇报:我们在夜以继日的训练,请人民放心。

(你再对比一下海空军的军演,公开消息基本为0,说明我们还是有一定进步空间的)

我国的国情决定了我们不可能像俄军那样在叙利亚轮战、投身一场旷日持久的局部战争。那么,这种联合军演也就是我们宝贵的取经机会。

战略战役层面上的经验我们当然不得而知,但是这种基层作战经验,是有效避免无谓伤亡的宝贵财富,不是你飞多少歼20能换来的。

比如这个最基础、实战用的最多的科目:战场救护。

我军的动作是,伤员平躺,左手抓伤员手臂,右手从对方两腿间插入,弯腰将对方扛起;

而听一个接触过俄军的友人说过,俄军根本不这么干。原因很简单,经过连续战斗后,全身背着装备的你,手上根本没力气一点点弯腰把对方“扒”起来。

俄军怎么干的?直接把伤员两腿并拢,向上弯曲,脚抵着对方双脚,抓着手往自己方向用力一拽,对方由于人体构造和惯性,直接就可以上肩了。

灵魂画手展示俄式扛人法

单手就可以完成。粗暴是粗暴了点,战场可以救命。

因为实战经验这东西,从上到下都是急缺的。这是思维上的突破,这不是你从书上能学来的,也不是你换了星空迷彩、沙漠涂装就能一下子上去的,这是思维的升华。

当然,我一直是不信惟经验论的。因为战争的最终胜利,靠的是综合实力而非经验。阿富汗伊拉克的军队一直打仗,经验不可谓不丰富,但没人会说他们是强大的军队。

但不断交流学习、不断通过实战化训练来自我革新,通过间接经验来提升战斗力,能避免的伤亡就避免,这样是更完美的。

教材规定的东西,你压根不知道究竟对不对。只有实战才能检验。

比如,在我军教材中,遇到敌人袭击第一反应是“迅速抢占有利地形,组织反击”。

而长期保持实战状态的军队却没有这种空洞的描述。

美军规定是:“迅速卧倒,向子弹来袭方向打光第一个弹夹”。

短短两句话,实战过和没实战过,你看看这个差距,差了多少。

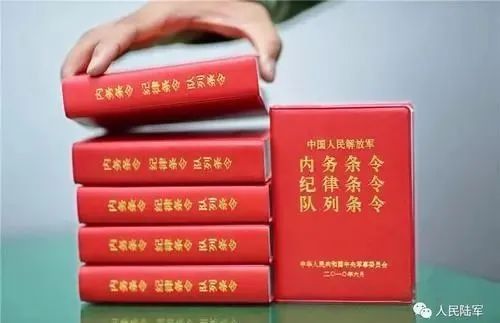

多说一句,现在的教材,从实战经验角度来讲,看厚度就知道了……不能说毫无用处吧,但虚于表面、浅尝辄止也绝非夸张。

好像什么都说了,又好像什么也没说。

现在三大条令很多年了,却一直没有一个与内务、纪律、队列相同地位的作战条令,这不得不说是一个漏洞。

教材的定位应该是厚厚一本说明书的作用,无论是各种情况处置办法、各种经验教训,都要能在里面找到参考依据,并且条分缕析,要多细有多细,每一年不断丰富完善才对。

一个新兵,拿到教材后不仅仅是掌握如何操作武器,还应该从里面学到各种情况处置办法、各种战斗经验。

而现在最厚的教材,保不齐还是零几年编写的居多。我估计许多基层官兵日常能接触到的最厚的书,就是三大条令的小红本吧?

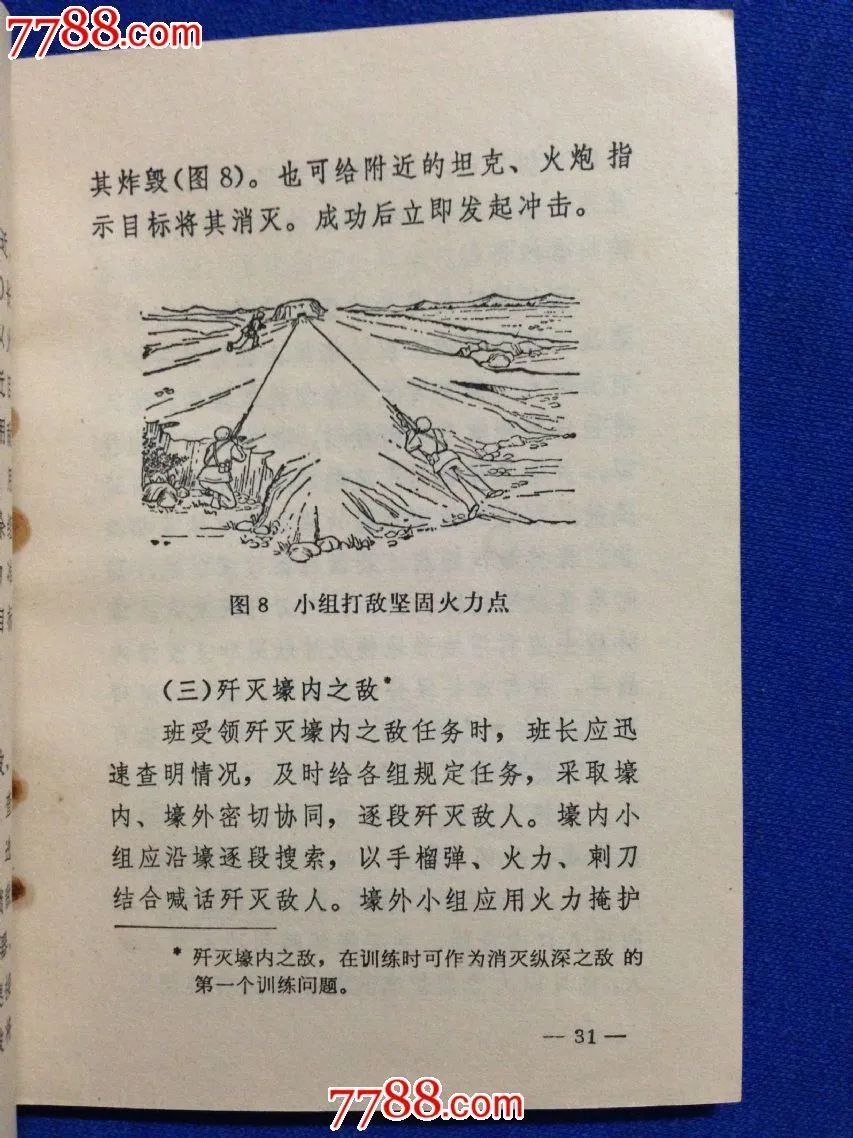

1983年的教材,内容熟悉吗?

“好像什么都说了,又好像什么也没说”。这样的教材是有缺陷的。

我们在两山轮战期间积累了非常宝贵的局部战争经验,虽然是三十多年前的经验了,90%以上并不适用于今天的信息化战争,但有一些细节还是值得今天参考借鉴的。没有形成一本极厚的“单兵作战经验手册”,实在是有点可惜。

难道还真和古代工匠一样,传承经验依靠班长带兵、口口相传?这是有问题的。

难道到时候还真要请那些实战过的老兵们回来,讲一讲丛林里手榴弹会挂住、冬天要把棉裤扣和迷彩裤扣在一起防止奔袭“掉裤裆”?

令人欣喜的是,我们已经意识到了这些问题,并且在不断的自我革新、自我发展,加强与外军的交流来提升战力。

通过军演,也让俄军看到我军装备的突飞猛进和训练水平的逐渐提高。

友好归友好,一定程度上也让这个邻居看到我军综合战力不容小觑,一定程度上保证了我们后院的安全。

一拍即合,是双赢的好事。