殖人、知识精英与意识形态!

来源:新潮沉思录(ID:xinchaochensi)

作者:新华门的卡夫卡

这几天,关于华东地区直辖市的疫情防控问题是国内互联网的焦点舆论话题,同时也是国际舆论相当关注的新闻重点。许多“与病毒共存”的论点再度浮出水面,并且随着国际疫情和防疫形势的变化,论点论据推陈出新。对于普通人来说,其实限于生活被影响程度,信息接收差异,思考方式来说,持有什么样的立场可能都不奇怪。但是,我们在国内很多高知群体中,却会看到持共存,尤其是休克式共存的观点很普遍,而他们中的不少人占据着社会和舆论的关键位置,持续利用自己的声量造成远大于普通人的影响。

尽管他们的观点已经被反复从科学和现实上证明错误,却毫不动摇,甚至可以说从20年新冠疫情伊始就没动摇过。究其根源,这一切不过是因为,科学没有边界,但人有阶级。笔者今天就来谈谈我国一些高知群体中这种倾向的源起和社会基础。

从共存到清零的四个维度

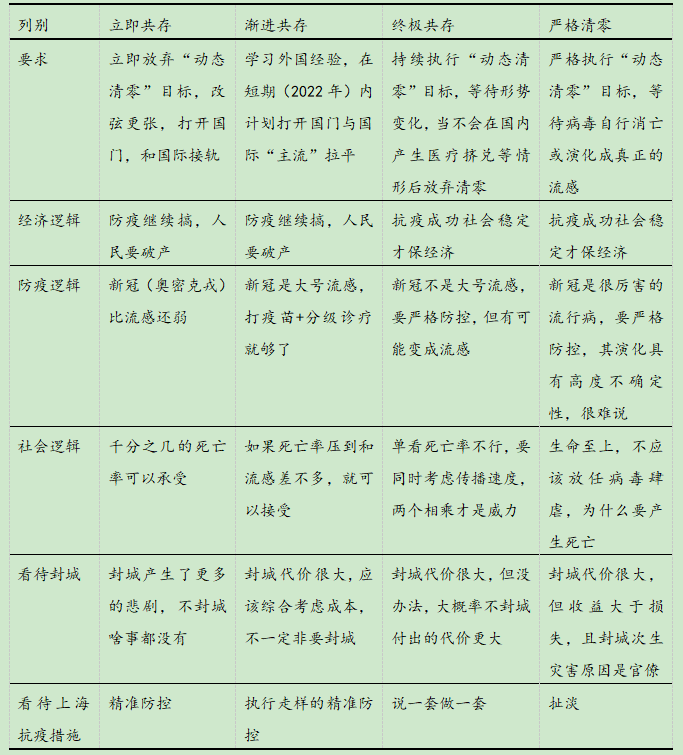

在讨论什么是共存主义的时候,我们首先需要来澄清一些派别划分。笔者沿着从共存到清零的策略分野,将主要防疫思路主张分为四种:1.立即共存主义;2.渐进共存主义;3.终极共存主义;4.严格清零主义。

根据这个多维度表,其实读者们可以就此估算出自己的立场,也可以根据其他人的具体言论,带入进去,看看这个人内心深处到底是什么立场。虽然不应该鞭尸,但某些上海的代表性言论,实际表明他们既不是精准防控、也不是在为长期共存而奋斗,纯粹是“玩寇”之下引火烧身。笔者自己带入了一下,实际上笔者的立场应该接近“终极共存”,也即笔者认为,新冠有不少概率可能变得弱化、长期化,因此或许应该着眼未来做好准备,但不应该为此设置计划、时间表,更不应该像某些疾控系统的内鬼所主张的那样,就此“借势躺平”。俗话说“借坡下驴”,那是驴的主张,不是人的主张。

上面笔者展示了关于社会整体防疫政策的四种分野,那么我们再来仔细想想,关于新冠的防疫策略,所争执的到底是什么。由于防疫主张实际上已经不是医学、公共卫生科学的争论,而带有明显的目的性、政治性,笔者将对其以“主义”相称。目前的 “休克式”共存主义和渐进共存主义,所主张的核心就是Omicron毒株的毒性大大下降,对大多数人已经不再致命。

但这一点是一个认识误区。对个体而言,病毒的致病能力(也即毒力)下降意味着不再危险,但对公共卫生来说,并不是这样。因为对社群来说,要考虑的整体性问题,在这里,笔者提出一个粗浅的暴论来说明:传播能力·致病能力=危害性。譬如埃博拉病毒和中东呼吸综合征(MERS),这些高致命性病症对个体而言不可谓不危险,但对广义上的社群来说,虽然埃博拉有90%的致死率、MERS有40%的致死率,但考虑到社群中99.9%的人不会被传染,所以实际上他们的危害是有限度的。

而单纯考虑单一的Omicron毒株感染者,的确,打完三针的3-65岁无严重基础病的市民可以说是不危险的,染病死亡的几率比得上买彩票了。但Omicron毒株,尤其是其BA.2毒株传染能力堪称史上最强,如果真的躺平,恐怕会迅速造成的席卷全国的大流行,真正意义上的“指数增长”。我们看到,拥有750万市民的香港,虽然迎来了疫情峰值的退潮,但其结果是306万人感染,这一恐怖的数据还是香港人没有完全躺平之下产生的。

而不论是吴尊友,还是张文宏都说过,Omicron不是“大号流感”,得病并不是没有感觉的轻松之旅。那么在一波(两三个月)内席卷全国的疫情高峰里,其可能最终全国会感染三分之一到一半的人,这会产生多少因染病而产生的的附带杀伤?医院、学校、企业、政府等公共服务部门效率至少下降20-25%(按照持续的感染进度来衡量),其中特别是医院的效率降低,会推迟多少计划中的治疗,产生多少附带的社会损失。以香港为例,根据香港医院管理局公布的数据,截至3月27日,香港公立医院总体住院病床使用率仍然高达98%,而3月19日时更高达107%,其本地预计4月中下旬恢复幼儿园和小学面授课程,及分三阶段延长线下餐饮业服务时间。

香港共存了,服务业没受影响?中小学没受影响?医疗机构没承压,没有入不了院死亡的其他病患?共存之后难道每个城市都得像香港一样承受一波大流行,甚至一年两次的大流行(平均二次感染间隔是9个月)?大陆医疗资源余裕可远比不上香港。这还不算对新冠还需要进一步跟踪研究、目前没有严谨科学结论的后遗症问题。

特别需要指出的是,某些共存主义者将封城期间产生的“次生灾害”即因封城而无法就医、生活、吃饭而产生的死亡归罪于封城,那么笔者想指出的一点,是关于“超额死亡”(exceed death),即新冠疫情期间相比于原有的死亡曲线多出的部分。数据可以证实,由于击穿医疗系统、击垮公共服务体系等原因,新冠肆虐时会产生许多的次生性死亡。而我国封城产生的超额死亡,远远低于共存主义躺平国。

图自:新浪微博 @陈总是搞事

所以,虽然现在鼓吹立即共存的躺人躺国很不少,但不论是近处的台湾岛还是远处的德国,都还没有放弃。台湾迄今要求入境“普筛”+“隔离”,而德国在欧洲普遍躺平的情况下还在坚持进行核酸筛查,这是因为不论是美国、英国还是韩国、香港,其共存主义的立场是基于实际的,因为“他们没有能力不共存”,他们完全丧失了干预感染人数曲线的能力。譬如香港特首林郑在前段时间反对进行普筛,原因是在整个香港已经有接近一半人感染的情况下,筛查出来了也意义不大,可以认为隔离可能性=0,而且隔离的社会效果=0。那我们总不能还不如台湾吧,或者换句话说,我们总不能比台湾岛还neo liberalism(新自由主义)吧。

最后,还要着重强调一下,新冠有两个“社会学”特点,1.是专治各种不服,凡是准备靠免疫力、社会财富硬抗的,基本上代价高昂,2.是“防控不彻底=彻底不防控”。因为新冠病毒特别是Omicron剧烈的传染能力,必须进行彻底的严防死守,如果留下缝隙,导致其R0(基本传染数)没有被压制在1以下,所谓的“防控”也就变成了钝刀子割肉,给社会运行持续性放血。所以,现在已经“共存”了的国家和地区,绝不是想不共存,而是无法不共存。而共存的社会情形,意味着一旦“躺下去”,就很难再爬起来了。选择权抓在自己手里是非常重要的,所以当我们还可以选择的时候,仍应该坚持拥有选择权。

“精英”阶层共存论的源流

因为所处的圈层问题,笔者朋友圈中,持休克式共存主义和渐进共存主义立场的朋友,其比例绝对远大于在全国人民中的比例。啊这,难道是一种知识的诅咒?知识越多越反动?这一点笔者来拆解一番。

以下分析仅针对我国部分高知群体(一部分精英,知识分子,专家学者等),这种思潮源起何处呢?笔者认为,可以分成两部分,第一部分是屁股决定了脑袋的“精致利己”,第二部分则是受西方中心论科学体系影响,自觉or不自觉的变成“殖化学术”的意识形态载体。

休克式共存主义者,就好比是经济上的休克疗法(其实,细想一下经济上的休克疗法观点和休克式共存的观点,就会发现它们有个相同的本质,就是完全立即无条件向西方靠拢),他们所主张的论点是完全的非科学,因为他们认为政府主导防疫不论再怎么效果好,都侵犯了(他们的)基本人权。譬如说此次典型的一个议题,居家隔离的权利,在反反复复的争议中,重点是居家隔离和集中隔离的裁判权,由谁来判断应该居家or集中,还有个人是否可以拒绝做核酸等等。这些体现的是一些最基本的价值观问题,neo liberalist和其他正常人在这一点上的矛盾是深刻而无法调和的,请注意是深刻而无法调和。

这也就不难理解许多人仿佛背着牛头不认贼赃一般,面对英美的稀烂抗疫在变着花样的唱赞歌。这是因为在他们看来,生命诚可贵自由价更高。所以正常人语境中考量的从全社会的角度来说,集中隔离要比居家隔离更加安全,然而对于这部分人来说,居家隔离是他的自由裁量权,这一部分权利至高无上,为了集体不可以牺牲个体。

前两天,笔者和一位朋友谈到,笔者这位朋友认为:封控要钱,放开要命,封控时间长了钱没了还是要命,但考虑一下,毕竟封控是先要钱再要命,所以还是封吧。然而,笔者对他说,其实很多人觉得:如果要的是你的命,那我觉得是我的钱重要。这就是休克式共存主义者的逻辑,付出代价的很有可能不会是自己,所以为什么要考虑别人的生存权。正如同笔者在上一篇《上海没有高风险地区》中所谈到那样,防疫健康码败坏了,那是大家的事情,但是我的旅行我的日程受到干扰,那是我自己的事情,为了大家的利益让我的利益受到妨碍,这是绝对不可以接受的。

我们再往下延伸,渐进式共存主义者是怎么来的?它其实来源于两个方面的作用,其一是西方发达国家大部分已经躺平了,那看来我们也早晚要躺平。这是一种“不自觉的看齐意识”。

其二,则是有害的信息干扰。到目前为止,关于疫情的研究已经高度政治化了,当下对于疫情的研究所发表的信息是充满了选择性的。这其中结构化的知识,特别是许多信息,根本不是科学,只是某种塑造性认知。他只是被填充进了关于疫情防控的“科普”之中。这导致许多智识群体受其亲朋好友影响,受顶层意识和周围环境影响,许多中产阶级不自然的被带入到了渐进式共存主义之中去。

包括笔者自己在内,在生活中一定要注意殖化认知的影响。要考虑,这个信息到底是科学,还是认知。特别是许多城市中产阶级,有严重的一叶障目、不见扁舟的倾向,学术上叫“可辨识性偏差”:人们倾向于更加面孔清晰的故事,而非统计学意义的数字。比如中产圈层的语境认为上海个别方舱医院的环境恶劣就直接证明了在方舱医院还不如居家隔离自愈。

根源:知识本身的界限和阶级

进一步挖掘,笔者想指出的,是知识精英群体深入骨髓的自由主义意识形态而不自知。在我国,由于国际新古典自由主义秩序中,我国本身就是“下等”国家,自然而然产生的就是买办式思维,在社科领域中殖化的认知体系来冒充知识简直大行其道,许多社会科学研究与其说是研究,不如说是“复印大学”。凡是越接近社会科学的概念研究、理论研究领域,这一现象就越发严重,而接近实务、实践,则症状就轻得多。

回到本轮疫情的应对中来。我们注意到,上海对本地的疫情应对能力长期沉浸在精巧完善的幻觉之中呢,这种幻觉又是谁制造的?是处在关键岗位上的专业知识精英制造的,并且将认知信息灌输给了更广泛的城市中产和智识群体,进而传导给全社会的。其中最直接的严重恶果,就是上海实际上是没有组织大规模核酸检测的能力的。因为组织全员核酸筛查姿势不优雅,不符合他们“理论上”的抗疫路线图。不难证明,这部分顶层“知识精英”是怀抱着“启蒙主义”的热忱的,他们“妄图”启蒙愚昧的大众。

在近期极度激化的讨论环境中,许多人用我国动态清零环境下的死亡案例和医疗系统概况,试图来描述Omicron毒株的自然特征,这是一种最基本的逻辑错误。然而我们需要注意到的是这样的基本运用逻辑知识的错误,在国内讨论里愈演愈烈,其中相当一部分是大众语境中的知识界,博士、硕士,研究员、教授,以及许多高学历才能从事的岗位,等等。

这种非常吊诡的事情其实和近年来中文世界产出和创造力日渐枯竭,传媒和舆论日趋二极管化相辅相成。之前包括新潮沉思录在内,许多声音就已指出这一现象,即最广泛意义的大众智识退化现象,进行了讨论。我们看到了对立面所开出的药方,这是因为不够自由,这是因为学术讨论的(政治性)限制太大。那么笔者就要再向前一步追问,如果政治限制=学术破产,政治不尊重学术,那么整个国家的发展都是失败的?那么西方国家的学术是“生而知之者”?后发国家不可能发展自己的知识体系?

让笔者来揭晓这个答案吧,这是因为40年来,甚至100年来的科学体系都不是自发的,而是中心论点就建筑在别人的框架之上的,是嫁接的。当一些事实触及到了现存知识体系的基石的时候,许多人本能的开始怀疑是现实错了而不是体系的假设错了。笔者在社会科学上感触很深,很多时候讨论的根本不是事实讨论的,是抽象的概念之间逻辑游戏,实际上许多概念的基础是完全经不起事实检验,是完全的西方中心主义下派生的认知。微博博主@Creamy蕉所创造的“殖人”的概念,就恰好与此相配。

另外需要强调的则是,在今天知识阶层和文化体系本身是高度意识形态化的。毫无疑问,当代知识阶层实际上是深度受益于新自由主义秩序下的全球化,而这种秩序本身就规定了知识体系的姿势,以及这一体系中的生产者(研究员)和学习者的姿势。所谓的独立思考,在体系化的社会舆论和思潮中几乎是不可能存在的。

在欧美,虽然有形形色色的左翼政党,各个自诩“马克思主义”“工人阶级”,然而实际上选举中工人、低收入群体宁可选川普也不选民主党左翼,宁可选勒庞也不选法国社会党,这就是西方世界左翼政党的“婆罗门化(Brahminization)”现象(皮凯蒂语)。这是因为,这些左翼政党在很大程度上已经成为受过教育的、富裕的专业阶级的政党,已经不再被工人阶级和城乡低收入群体视为代表自己的政党。

在过去50年里,随着教育的普及和(资本主义)全球化进程的加深,西方世界(上述变化其实也包括我国)出现了社会结构的深刻变化。随着高等教育的空前发展,选举机器中的左翼政党逐渐专业化、产生了“婆罗门化”现象,而选举中的右派仍然是高薪者和富人的政党“商人右派”。

我们从平均收入情况来看,随着全社会收入差距的大幅拉开,西方经济学中基尼系数实际上都失去了测度意义。左翼和右翼的精英之间差距更小,和社会底层差异更大,他们共同统治着底层的劳工阶级和城乡中低收入群体。因此,这两个联盟的社会和财政政策趋于一致。甚至传统旗帜上的“左翼精英”们主导了自由化进程,在英国是工党开启了“轻监管(light touch regulation)”,力推新自由主义金融改革,希图让伦敦取代纽约成为世界金融中心;在德国,社会民主党(SPD)完成了右翼基民盟永远无法做到的事情:削弱劳动监管制度;在美国,克林顿的民主党政府推动建成了北美自由贸易区(NAFTA),这是(资本主义)全球化的重要一步。

这种婆罗门式的左翼和工商业右翼的深度融合,产生了现在更加流行的语境“建制派”,在美国这种后果已然显现, 2020年川普在选后称自己败给了科技巨头和华尔街,因为民主党获得了台面上从左到右的一致支持。在过去几十年间,整个知识精英群体深度受益于(资本主义)全球化,因此在公开的知识体系中全球化是正面的,但实际上的代价被劳工阶级和城乡低收入群体承受了。可以说,整个全球化的过程就是一个系统性的收买知识群体的一个过程。但凡要融入全球体系,要向上攀爬,就不得不接受整个体系的设定。

(资本主义)全球化的进程,消灭了传统意义上的知识群体。过去公知们语境中的“有良心的知识分子”,这一群体无论是东方还是西方,其社会基础已经不复存在,上下之间的阶级基础差异越拉越大。所谓的知识,若越接近社会,则越发富有争议、缺少客观,因为其“融入世界体系”几乎是一种必然。

让我们拿游戏行业来举一个例子。开发了坦克世界的wargaming公司本身是起源于明斯克的,身上的毛味儿是根本去不掉的,而且现在也是俄服玩家贡献了大部分体量。但然而为了融入所谓的国际体系,根据局势考量,他不得不宣布关闭其在俄白境内的工作室。可这件事恰恰就会被拿来证明俄乌冲突之中,俄国是邪恶的一方,“你看有良心的游戏制作人(类似文艺创作群体)都唾弃他们”。

全球化的进程,深度参与全球化的我国自然无法独善其身。学识体系、人际关系和生活习惯对一个人的影响是深远的,这也是我国为他国培养留学生“亲华”“友华”,而外国也同样在向中国留学生潜移默化的进行影响。更不要说本身屁股的问题。实际上笔者有一个观察,就是大多数知识精英对自己从改革开放和全球化之中的相对获利是避而不谈的,仿佛本来就应该如此;而对某些政策性变化导致的利益损失极为不满。

那么回到我们关于政策的争议之中来。笔者的结论就是:防疫的争论本身是政治的;对立二元之中,站在政策对立面的,并不是经典语境中的科学,而是西方中心主义和新古典自由主义洗脑下所产生的回响。笔者想说:如何严谨的认识自己的屁股,如何科学的认识世界,是一件很难的事情。特别是在传媒界的“学术研究”已经公然放弃了理性和中立的原则的今天。

年龄大些的人,大都学过长篇通讯《为了六十一个阶级弟兄》,1960年春节刚过,山西省平陆县有61位民工集体食物中毒,生命垂危。当地医院在没解救药品的危急关头,用电话连线全国各地医疗部门,终于找到了解药。但当时交通不便,药品不能及时送达。当地政府便越级报告国务院,中央领导当即下令,动用空军运输机,将药品及时空投到事发地点,61名民工兄弟得救了。六十多年过去了,难道真的要倒退回讨论“每天死500个人有什么大不了的”的境地吗?