大历史周期中的日本运势!

作者: 虚声

来源:虚声(公众号ID:lxlong20)

已获授权转载

屡创日本首相执政记录的安倍晋三辞职,相当于在地球村舆论界丢下一块石头。前日一文惹起不少争议,左边觉得抬日本,右边觉得贬日本。

凭空争来争去其实没太多意义;建立在趋势之中的探讨才有意义。对中国来说,日本不论从哪个方面看,都是一个独特的邻居与值得尊重的对手。然而真正研究日本的中国人并不多。

美国人和日本人打交道的时间远比中国人和日本人短,但美国人能写出《菊与刀》这样剖析日本精神层面的书籍。大部分中国人看日本,还停留在爱与恨的交织中。

我这篇文字的思路是阐述日本在立体史观中的宏观趋势。

谈趋势,少不了讲支点。

国家运势的支点大致有三:地缘,人的精神,历史机遇。

日本也不例外。

01 地缘与赌国运

稍微有点地缘知识的人都知道,日本是岛国,周围是大海,和外界天然隔绝。

但日本并不是一个甘心困守孤岛的民族。

千百年来,日本人一直想冲上欧亚大陆,并为此不惜一次又一次地冒险赌国运。

日本第一次赌国运在唐朝,试图登录朝鲜半岛。唐军抗倭援朝,于663年在白江口大败日军。日本冒险失败后,退回本土修炼内功,8百多年不敢冒头。

日本第二次赌国运在明朝,丰臣秀吉统一日本后再次侵略朝鲜,被名将李如松挫败。日本再次退回本土(1593年),勤练内功3百年。

第三次赌国运,就是甲午战争,日本赌赢了羸弱的大清,终于登上大陆、占领朝鲜。

第四次赌国运,日本赢了沙俄,把势力推广到东北与外东北,奠定全面侵华之基础。

第五次赌国运,发动太平洋战争,最终以挨两颗原子弹、并无条件投降收场;随后日本又退回本土,勤练内功,很快把经济、科技、人口素质等诸多关键性指标提升到世界一流。

尤其是近代以来,日本不论是改革,还是发动战争,或者搞经济建设,都如同开挂一般。崇拜者对其佩服得五体投地,当然还有很多人对其不屑一顾,但真正对其剖析研究的少之又少。那么不禁要问,日本是怎么做到开挂的?

02 日本简史

日本的历史可以很复杂,也可以很简单。

鉴于篇幅问题,这里以简单的方式描述日本。

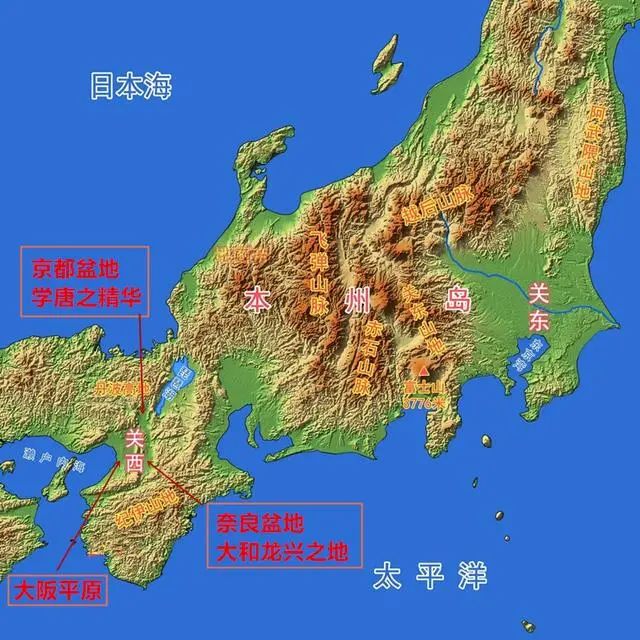

岛国日本,由本州、九州、四国、北海道4大岛和6千多个大小岛屿组成;主岛就是本州岛,承载了日本的精华。

日本古代有三关,分别为不破关所(岐阜县)、铃鹿关所(三重县)、爱发关所(福井县)。三关以东为关东,就是现在关东平原上,以首都东京为核心的那片最繁华的区域;三关以西称关西,就是大阪平原上,以旧都京都为核心的区域。

日本是一个坚韧且爱学习的国家。

论学习能力之强,古往今来,极少有国家能与日本比肩。

日本历史,其实就是一部学习史。而且日本是一个骄傲的学生,永远和世界强者学习。

汉帝国、唐帝国、大英帝国、美帝,这些闪耀于不同文明周期内的超级大国,是日本千百年来模仿学习的对象。

每个民族都有龙兴之地。

大和民族总体上兴起于关西的奈良盆地。

日本最初从汉帝国那里学了不少东西,但在白江口大战被唐军击败,心理上受到极大的震动;日本经过好几次迁都之后到了京都,开始全方位学习大唐。

从630年到894年,前后260多年的时间,日本持续不断派遣使者(包括主神、卜部、阴阳师、医师、画师、乐师、译语、史生、船匠、木工、铸工、锻工、玉工等各行工匠)到大唐学习。

能够数百年如一日如此这般坚持学习的国家,除日本之外,想不到别的国家。单凭这种执着,日本就值得一份钦佩。

从皇宫建设到文化礼仪,日本对大唐确实做到了无死角模仿。从初唐模仿到盛唐,再到晚唐。有人说唐朝文化在日本,某种意义上是有道理的。因为日本不仅执着于模仿,还执着于维系唐文化。直到现在,日本还有不少唐文化遗风。

类似的故事在二战之后再次上演。美国在太平洋战争中把日本击倒、狠狠地踩到泥土里。战后又把日本从泥土里拉起来,重新包装一番。

日本遭遇极大的战争创伤之后、又被美国强大的实力所震撼,开始全方位模仿美国,从潮流文化到城市布局,犹如当年模仿唐朝那样模仿美国。

对于现在日本在很多战略层面配合美国,地球村观察家们往往着眼于美国的强势,而忽视了日本追随强者的民族特性同样重要。

唯有如此,才能解释美国在日本予取予求的原因。

日本模仿唐朝,一直模仿到唐朝彻底衰落。

按照这个特征,美国尚未彻底衰落之前,日本都会一直模仿。

有朝一日日本不再模仿美国时,就意味着美国真的没落了。

但是日本历史上最辉煌的部分,既不是模仿唐帝国阶段,也不是模仿美帝阶段,而是明治维新时代模仿欧洲。

03 千年辉煌

纵观日本历史,千百年来都是跟着强者混,相当于是弟弟。

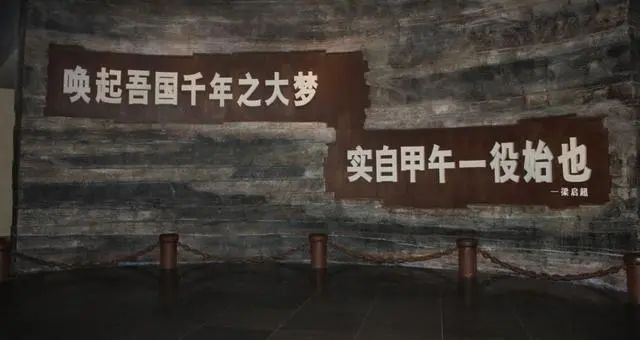

只有明治维新之后,尤其是从甲午战争到太平洋战争将近半个世纪的时间,日本处于当大哥的阶段,铸造了属于日本的千年辉煌。

根据立体史观大周期律,文明更迭带来的历史机遇是千年一遇。

华夏文明曾经在农耕文明阶段取得过辉煌的成绩,但在工业文明阶段落伍。所以清帝国面对列强,显得腐朽而老旧、笨拙又无能;对外战争中屡战屡败。最后实在没法子,才被迫“师夷长技以制夷”,搞起洋务运动。

日本作为华夏文明圈的一员,最初也被列强搞得晕头转向,也在无奈之际搞起明治维新,其实就是日版的“师夷长技以制夷”。

明治维新和洋务运动差不多同时启动,而且项目内容都差不多,都是办学堂、开矿、经商这些,而且都搞出一支在当时看起来很不错的舰队。

大清叫北洋舰队,日本叫联合舰队。两只舰队挂牌成立的时间都差不多,北洋舰队是1888年,联合舰队是1889年。纸面战斗力,北洋舰队还略强一点。

但是在甲午战争中,日本联合舰队对北洋舰队取得全方位胜利。甲午战争是日本历史上第三次赌国运,也是近代第一次赌国运,更是日本历史上第一次赌国运成功。

日本甲午战争中胜利的原因,我在《民国梦与民国》中已经做了系统分析;这里不再累述,简单点一下。

日本明治维新除了“师夷长技以制夷”之外,还进行了体制性改革,颁布包括“大日本帝国宪法”(1889年)与“民法典”(1890年)在内的诸多关键性律法。

这些律法让日本从体制上进入现代化国家,战斗力远胜清帝国。

甲午战争之后,日本终于名正言顺地登上亚洲大陆,并且占领朝鲜,成为亚洲新晋大佬,获得大片领土、大笔的资金(参加《马关条约》)。

日本利用这些资源加速发展,并且在日俄战争(1905年)中再次赌国运成功。

东乡平八郎指挥联合舰队,在对马海峡中消灭俄罗斯太平洋舰队之后,日本晋级列强。这是日本历史上前所未有的胜利与辉煌。

日本感觉前所未有的良好,但也面临前所未有的危险。

因为胜利会刺激欲望上的贪婪。

04 贪婪与绝望

日本的贪婪,就是企图吞并华夏。

甲午战争之后,日本占了朝鲜和台湾。

日俄战争之后,日本拥有了外东北一部。

二战之前的日本,占领东北、外东北一部、朝鲜半岛和台湾,已经具备了成为超级大国的潜力。但是日本不满足,还是要发动侵华战争、妄图全面吞并中国。

日本以为自己能速战速决,但很快便发现陷入了战争泥潭。

不论是正面战场还是敌后战场,中国人都不屈不挠。打得过,就和日本打。打不过,就和日本耗。反正坚决不让日本得逞。

华夏儿女,除部分没脊梁骨的汉奸之外,大部分人用自己的血肉筑成了新的长城。

日本为了维持战争机器,只好发动太平洋战争,掀起日本历史上第五次、近代历史上第三次赌国运。结果是赌输了,日本一夜回到解放前,终于为自己的贪婪付出了代价。

明治维新之后吞并的领土(除琉球外)全被挤了出来,工业文明带来的千年难遇的历史机缘就此终结。

被美帝的占领后,绝望的日本人重拾老祖宗“打不过就跟随”的智慧,开启全面学习美帝的模式。这是一种非常务实的选择。最典型的就是安倍晋三的外公岸信介,眼看局势不对,马上和东条英机撇清关系,不仅逃脱了战后审判,还当了首相。

安倍晋三这次辞职,也可能像第一次下野,选择避风头。

了解日本简史之后,就能理解日本的精神世界。

05 精神世界

日本模仿大唐、模仿美帝;但实际上,日本民族的精神既不像唐人,也不像如今的美国人。

精神气质这东西,并不在于你效仿的对象是谁,而在于你拥有的现实世界决定了你的精神格局。

日本人从没拥有过唐帝国或美国那种庞大的领土或财富,没有那种世界支配者的高度,没有那种站在世界之巅的孤独,因此就不具备那种俯瞰天下的气度。

日本人的精神气质中有一种忧伤的压抑,就是那种离巅峰很近却无法登临绝顶的悲伤。这种气质更接近宋人。

宋,继承了黄河文明的精华,却逐渐丢掉了黄河流域。丢失尚武精神之后,宋人的精神世界有一层厚厚的忧郁。即便是苏东坡与辛弃疾,精神底色也充满忧伤。所以看宋词,豪放派和婉约派,形式上是不一样的格律,但在精神底色上都是一样的无奈。

再对比一下日本文化,会发现惊人的相似:都是那种把东方美发挥到顶级,但总是流露出深入骨髓的忧郁,即那种可望而不可即的无力感,但缺乏大开大合的格局。

这种精神气好像很适合搞经济。宋朝的经济,在所有中国朝代中最棒。日本经济,也是华夏文明圈中最好的。

尽管过去20年,日本经济一直高位震荡,但依然强大而坚韧。日本科技公司与独角兽,依然是世界经济版图中不可忽视的力量。

作为华夏文明圈的重要一员,日本历史有太多可以借鉴的地方。

比如说——

日本在明治维新中如何快速崛起

二战前后如何决策失败

日本尚武精神有没有消失