印度的帝国思维是咋来的?

作者: 虚声

来源:虚声(公众号ID:lxlong20)

已获授权转载

很多人认为三哥是地球村的搞笑担当,而忽略了其贪婪本质。印度对领土的贪婪,是二战之后唯一和周边邻国都有领土争端国家,并且吞并了锡金;印度对领土的贪婪源自于帝国思维。

自古以来,南亚大陆就是征服者的乐园。雅利安人、波斯人、马其顿人、塞人、大月氏、突厥、阿拉伯人、伽色尼人,阿富汗人、帖木儿蒙古人,再到最后的英国殖民者,征服者一波接一波。众所周知,被征服的地区,通常很难形成真正的帝国。

印度历史上绝大多数时间都处于碎片化状态,和帝国扯不上边,自然也没有帝国思维。

实际来说,历史上的印度人不仅和帝国思维不沾边,甚至连军事思维都很薄弱。雅利安人创建的印度教对印度土著的洗脑实在太过成功,以至于印度人总是幻想来世转世成婆罗门或有神性的白牛,而不是今生奋斗改变人生。

由于印度本土人缺乏反抗精神,所以那些外来征服者总是能轻易占领印度的大片领土。

英国人当年征服印度的时候,主要对手是法国人与荷兰人。印度人给英国人制造的全部困难还不如高山上的尼泊尔人。

为什么印度独立之后突然变得好战,而且有帝国思维了?这个问题有三层答案。

答案一,模仿

由于南亚大陆历史上处于碎片化状态,类似一张白纸,很容易被征服者们按照自己的方式制定规则。雅利安人的印度教,至今影响着印度的每个层面。英国人留下的痕迹更重。

按照立体史观的大周期律,南亚大陆最关键的两场变革(文明周期更迭)都是征服者们推动的。

雅利安人给印度带来农耕文明。

英国人给印度带来工业文明。

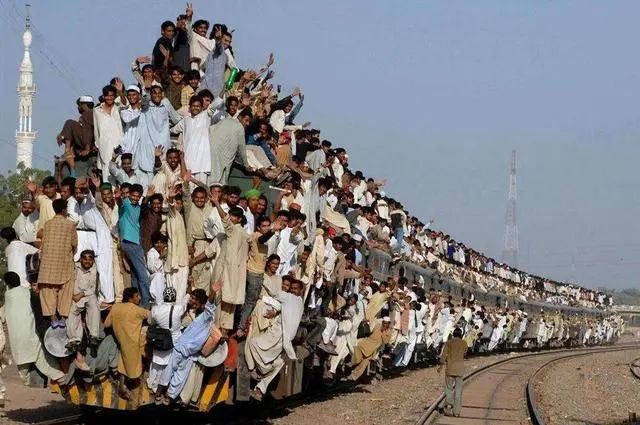

大英帝国很明显是帝国模式。现在印度所有的一切,从体制到运作模式,包括司法系统、兵役制度、铁路系统,都是从大英帝国那里直接继承过来的。

也就是说,历史上从没有扮演过帝国角色的印度,独立之后继承了一整套的帝国模式。尤其是印度的雇佣兵制度,直接照搬英国。现在美国也是这套制度。

历史上,雇佣兵制度的国家大多好战。原因也容易理解,雇佣兵嘛,就是打仗的。

所以印度的帝国思维很大层面上来自大英帝国。但这个层面并不能解释印度为何对领土如此贪婪。因为二战之后大英帝国就解体了,如今的英国已经没有了扩张的欲望。

即便同样雇佣兵制度的美国,第一次世界大战之后,对开疆扩土也没什么欲望。要弄明白印度对领土的贪婪,还需要从历史规律中寻找答案。

答案二,规律

任何种族或国家,帝国思维的形成都有规律可循。

规律一,主体民族完成大统一整合之后,帝国思维会很浓烈,开疆扩土的欲望很强。

中国历史上,中原王朝周边那些国家。匈奴人、突厥人、吐蕃人、党项人、契丹人、女主人、蒙古人、蒙古这些种族,一旦完成内部统一、形成合力,都会在历史上留下属于自己的史诗。在帝国思维驱动下,进行贪婪的领土扩张。

即便是岛国日本,丰臣秀吉刚完成统一,就着手发动对外侵略战争。

再看印度,历史上一直处于碎片化状态,而且统治者基本都是外来的征服者。1947年独立,其实是主体民族印度斯坦族第一次真正意义上整合国家。按照历史规律,这种时刻,就容易形成帝国思维,并且对领土扩张有着近乎贪婪的欲望。

规律二,立体史观大周期律中,完成文明周期更迭之后的国家,帝国思维浓烈。

以中国而论,秦汉农耕文明成熟,同时确立中央集权制之后,内部凝聚力大增,中华帝国到了一个高峰,领土范围大幅扩张。

以日本而论,明治维新开启工业文明周期之后,疯狂向外扩张,给中国和亚洲带来诸多灾难。

近代历史上的法国、德国、大英帝国,建国前一百年的美国、苏联,都有一个疯狂扩张期,直接导致两次世界大战。

这是文明更迭时带来的强大动能。

再看印度,1947年独立,正好处于印度工业文明周期开启的阶段,对领土的渴望最为浓烈的时候。这就能解释,为什么二战之后,印度对领土的贪婪,很像二战前的德国和日本,因为它们都处于相似的历史周期中。

如果按照立体史观大周期律,要治这种对领土的贪欲,主要有两种途径。

途径一,战争。

就像盟国二战对日本和德国那样,彻底爆锤一顿,打趴下。

然而现阶段不会有盟军爆锤印度。相反,美、俄、日、欧等国,在想方设法把印度的目标引向中国,让中印这两个全球最大的发展中国家彼此消耗。

印度虽然一直在边境增兵摆造型,目前看还没有发疯。

中国一直保持战略定力,不上当。

战争不可控因素太多了。

途径之二,工业化。

当工业化带来的房价、教育、医疗三座大山,把印度人的生育率降下来之后,印度自然就会冷静下来,对领土的贪欲自然也就降下来了。

不要问为什么,因为地球村的玩家都是这么过来的,都知道房价、医疗、教育是最好的避孕药,同时也是镇定剂。

但这些并非全部,印度还有一个弱点——很脆。

答案三,脆

印度的“脆”体现在三个层面:组织方式,社会生态,人口结构。

印度的体制和英美类似,都是选票型民主制,讲究分权制衡。

这种体制的优劣暂且不论,但印度的体制和英美又有本质的不同。

英美有成熟的资本体系,作为社会中枢神经,可以在关键时刻保持政令畅通。

印度因为没有完成工业化,缺乏这样一个成熟的资本体系。所以印度一到关键时刻,就会变得乱糟糟的。

1962年那场中印战争前后,印度各种混乱表演,就实打实体现出印度组织方式的脆弱,缺乏一个强有力的中枢神经。

组织方式的脆弱,源自于社会生态的脆弱。

由于印度教几千年的历史惯性,遗留问题太多。印度基层掌握在各大家族和形形色色的教派手中(印度有N多大神),政府无法有效管理,也就难以进行有效动员。

地球村的观察家们都晓得,印度需要一场深刻的变革,来消化形形色色的历史遗留问题。

但印度无法进行大规模社会改革,原因很简单:印度的人口结构很脆弱。

印度主体民族(印度斯坦族)的人口占比大约40%。这个比例太低了,稍不留神就可能出大问题,让印度回到自古以来的碎片化状态。

这种情况会导致内部问题很难内部解决,只能向外部转移。具体表现为找茬巴基斯坦与碰瓷中国,而且理由都是领土纷争。

如此一来,印度好像对领土表现得更为贪婪。

综合上面三大要素,对印度这种拥有帝国思维的国家,要做好短期和长期的准备。

短期看,对印度的挑衅要保持足够的战略定力,同时又要有四两拨千斤的策略,来应付其不断流露出的对领土的贪欲。

长期看,要么等印度实现工业化,要么等其再次回到自古以来的碎片化状态。这个过程需要有千斤之力作为后盾,手握降龙伏虎棒,震慑印度不会头脑发热挑战端。