湖南继父靠种地养活一家9口,供3个继女读名校硕士博士,却遭嘲讽

“太傻了,不管亲生儿女,却把别人的女儿培养成才。”

“可能是基因不好吧!”

“等他S了清明节没一个来的。”

前段时间,一则《农民继父供3个继女成名校研究生》引发网友热议。

62岁的农民李享知,早年丧偶,与有3个女儿的女子再婚后,20多年来不辞辛苦抚养6个子女,还将3个继女培养成名校研究生、博士。

大女儿李小玲,是中国科学院南海海洋研究所硕士;

二女儿李小玉,是美国林肯大学、哈佛大学的硕士和博士;

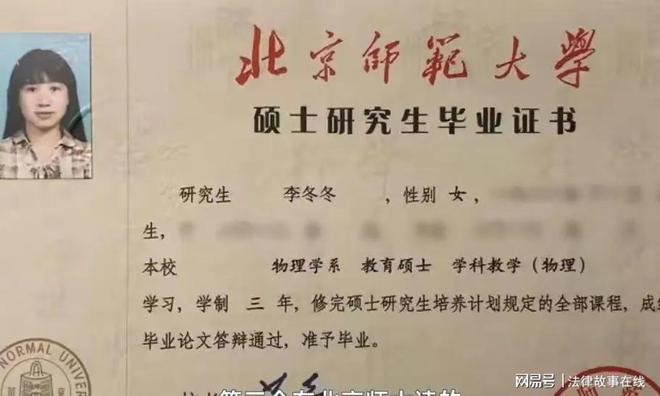

小女儿李冬冬,是北京师范大学的在职研究生。

事迹曝光后,无数网友称赞李享知是“了不起的父亲”。

但其中也夹杂了各种质疑和嘲讽。

有些网友抨击李享知是“沽名钓誉”,只顾继女不顾亲生儿女,称“有后妈就有后爹”。

那么故事的主人公李享知到底是太傻,还是太善良?

今天,就让我们走进李享知和他的重组家庭,一探究竟。

一,一人撑起9口之家

1993年,家住湖南省嘉禾县广发乡的李享知,经人介绍和李水英组成新家庭。

这一年李享知33岁,丧偶多年,独自照顾3个子女和聋哑智障的二哥,家徒四壁,之前没有女人愿意嫁给这个“烂摊子”。

李水英是3个女孩的母亲,前夫酗酒好赌还家暴,李水英和他离婚后,带走了小女儿李冬冬。

对过惯苦日子的李水英来说,穷不可怕,她更看重李享知的善良忠厚和顾家。

两个苦命人的惺惺相惜,让这几间破旧的红瓦房充满了温度。

李水英贤惠持家,将家里家外打理得井井有条,李享知从地里回来后,也能吃上一口热乎乎的饭菜。

这样的日子,他过得幸福而满足。

可惜好景不长.

婚后没几年,李水英患上严重的类风湿性关节炎,膝盖肿得和大腿一般粗,干不了重活不说,还要隔三差五去医院治疗。

家里的重担再次落在李享知肩上,一家7口人,全指着几亩薄田填饱肚子。

那几年,尽管李享知起早贪黑,尽管李水英勤俭持家,一家人的生活还是“苦不堪言”。

吃的是红薯拌饭,穿的是“补丁缀补丁”。

让李享知没想到的是,更“苦”的日子还在后面。

1999年清明节前后,李享知忙完地里的活计,扛着锄头回到家中,却发现家里来了3位陌生人。

妻子李水英看到他进门,站在一旁,低着头不敢言语。

李水英看着这一老两小,心里顿时明白了。

这三个人,是妻子李水英的两个女儿李小玲、李小玉,以及她们80岁的爷爷封芑志。

封芑志见到李享知,佝偻的背似乎弯到了地上,显得局促不安。

他为难地告诉李享知,他的儿子好吃懒做,不务正业,赌输了钱就打孙女出气。

2个孙女成绩不错,如今上不了学,家里更是穷到没米下锅,连活下去都是问题。

他不得已才带孙女上门,为她们讨一条活路。

就在这时,小女儿李冬冬放学回家,看到久违谋面的两个姐姐,她不知道发生什么事,默默跟姐姐站在一起。

姐妹三人站成一排,怯生生地叫了一声“爸爸”。

妻子李水英眼眶湿润,却也不敢言语。

一家7口的重担,全压在丈夫李享知一人身上,如今再添两张嘴吃饭,她知道对丈夫来说,会更加力不从心。

夹在中间的李水英左右为难,只能低下头,等丈夫做决定。

时隔多年,李享知依旧记得当天见到两个继女的场景。

“两个孩子饿得面黄肌肉,看起来很可怜。”

“如果我是画家,现在还能画出她们当时的样子。”

了解完情况后,李享知二话不说,伸手揽过2个继女,将她们留在家中。

7口之家,瞬间“升级”为9口。

面对妻子感激的神情,李享知说:

“这是我应该做的,既然我们结了婚,你的女儿,也就是我的女儿。”

话说出口容易,可是生存下去,却是难事。

一家9口人,全靠他一个人养活。

农技员出身的李享知,承包了12亩田地,种植水稻、花生、红薯、玉米等农作物。

除草、施肥、插秧、割谷……他一人揽下,一年四季没有闲暇。

妻子在家也不闲着,顶着肿痛的膝盖,养鸡养猪,做家务,为孩子们缝补衣服。

9口人挤在几间破旧的红砖房里,吃饭是一天中最热闹的场景。

李水英用一口大铁锅做饭,打饭时就像食堂一样,还要排队。

为了填饱9张嘴,她不得不“掰着手指头”过日子。

一个月买一次肉,还是挑市场上最便宜的猪头肉。

看着孩子们和聋哑二哥在饭桌上你争我夺,她和丈夫却连一筷子肉也不舍得夹。

一家人相处和睦,可是日子却真的捉襟见肘。

家里6个孩子,三个读初中,三个读小学,一年下来学杂费就要6000多元,这等于李享知在地里劳作一年的收入。

身边的亲友不忍看李享知太过辛苦,经常劝他不要那么傻。

以他家的经济条件,能够收留3个继女,已经是“仁至义尽”,何苦还要费劲吧啦供她们读书呢?

再说了,在当时的村子里,很多女孩子初中没毕业,就出去打工赚钱养家了。

当地有句口头禅“红土过不得水,女儿养不得娘”,用来形容女儿长大后,就是泼出去的水。

很多人用这句话来劝李享知中止女儿们的学业,可他始终不为所动。

他说:“我要么不养,既然要养,就算做牛做马,也要供她们读书。”

李享知虽是个地道的农民,却并非像网友嘲讽的“基因不好”。

他是一位“老牌高中生”。

1972年,两个乡镇只有8个读高中的名额,李享知通过考试,成为其中之一。

到了1994年,在一个国家干部考试中,李享知考了第5名,顺利过关。

接受过教育的李享知,笃信“万般皆下品,惟有读书高”。

他殷切地希望每一个子女都能成才,通过知识改变命运。

为了鼓励6个孩子好好读书,李享知还特地制定了一条家规:

“凡是读到初二的孩子,无论放假还是放学回家,都可以免去做家务和做农活,一心一意看书”。

或许就是父亲的引导,在三姐妹心中埋下了信仰的种子。

二,父爱如山

多年后,已经是事业单位工作人员的大女儿李小玲写了一篇散文《父爱如山》,表达了对继父的感恩之情。

她在文中提到生父,留给她和妹妹的只有仇恨和阴影。

她和妹妹懂事听话,成绩也不错,可是生父经常因为赌博输了钱打骂她们。

“不是扇耳光、罚跪,就是用竹扫把打得我们身上都是火辣辣的血红印子。”

父母离婚后,她们就成了没人管教的野孩子,就连村子里比她们小的孩子,都可以肆意霸凌她们。

遇到继父后,是继父如山般的关爱,让她们再次体会到幸福的滋味。

“生活虽然艰苦,但是父亲一个人默默承担起全部的重担,拼尽全力给我们营造一个充满温馨与爱的家,却连一句抱怨的话都没有对我们说过。”

当时家里所有的钱都被用来给孩子们交学费,为了省钱,李享知不肯在自己身上多花一分钱。

有一次,妻子李水英买了几尺布,想给他做一身新衣服,被李享知知道后,又硬生生给退了回去。

有一件事,大女儿李小玲至今记得很清楚。

她在嘉禾一中读高中时,有一次母亲李水英腿痛突然发作出不了门,李享知做了半天农活,代替母亲跑到学校给她送生活费。

当时李享知穿着一身洗得发白、缀满补丁的衣裤,从兜里掏出唯一一张100元递给她,没有多说,又立马赶回去干农活了。

有同学问李小玲:你爸爸是不是穿着干活的衣服来的?

望着父亲远去的背影,李小玲难为情地点点头。

其实她知道,那身衣服,是父亲最体面的行头了。

“再穷不能穷教育”,就是李享知的真实写照。

不管他如何节省,只要孩子们张嘴要钱买文具,李享知总是二话不说掏出钱来。

漫漫求学路,李享知成了三姐妹最坚强的后盾,让她们身后有了“靠山”。

2008年初,小女儿李冬冬在郴州明星学校复读。

恰逢寒假,郴州市遭遇百年难遇的雪灾,大雪封路,学校断水断电,李冬冬和家里断了联系。

李享知夫妇在家急得像热锅上的蚂蚁,一夜没睡。

第二天早上6点,天还没亮,李享知不愿继续等下去,决定去学校接女儿。

从广发乡到嘉禾县城的客车停运,李享知冒着大雪和严寒,步行20多里地来到县城。

他拦下一辆客车,花了300多元,开了三四个小时终于赶到女儿的学校。

平时2个小时的路程,这天李享知花费了6个小时。

李冬冬的同学全都就近投奔亲戚,只剩她一个人待在宿舍,没有热水,连吃了两天的冷馒头。

看到父亲出现在面前,李冬冬鼻头一酸,忍不住抱住父亲,感动地大哭了一场。

父女俩回到乡里已经是下午5点,没有回村的车子,马路也因为结冰,变得滑溜溜的。

他们鞋上绑了稻草,手拉手一步步忘前挪,一共6里地,他们走得小心翼翼,到家天已经黑透了。

用李冬冬的话说就是:“脸冻得通红,心却捂得暖融融”。

花300元钱接回李冬冬,家里却再没有闲钱买肉过年。

可是李享知说,只要一家人平平安安在一起,就是最幸福的年。

李小玲在《父爱如山》一文中写道:

“是如山的父爱,不但疗愈了我幼小时充满仇恨的心灵,而且让我体会到了幸福的滋味,懂得了感恩。”

在李享知的呵护和教导下,在充满温馨与爱的家庭里,李小玲三姐妹脸上的笑容多起来,也自信了许多。

三,亮眼的成绩报答养育之恩

在学习上,三姐妹一直很用功,即使放学回到家,也肯落下功课。

她们深知上学的机会来之不易,不肯松懈半分,更期待用优异的成绩,报答继父的含辛茹苦。

生活上,三个姐妹也很懂事,从小到大,她们穿的都是亲戚淘汰下来的旧衣服。

初二那年,有同学送给李小玲一件半新的黑白花色长袖衬衫。

李小玲穿着它照了初中和高中毕业照,一直穿到读大学。

因为年龄相近,李小玲和李小玉先后考入同一所高中。

为了省钱,姐妹俩在食堂吃一份菜。

父亲每月给她们每人100元伙食费,一个月下来,她们总能省下三分之一。

因为品学兼优,三姐妹先后获得过省级“三好学生”,上了大学后,凭借奖学金和勤工俭学,很少再问家里要钱。

生活上节省,学习上拼命,这像极了李享知为家庭拼搏的模样。

李享知时常教导女儿们,“知识改变命运,只要你们肯读,不管多难,爸都会供你们。”

而三个女儿也没有辜负继父的厚望,先后取得了亮眼的学历。

2004年,大女儿李小玲考上湘潭大学,成为村子里第一个考上大学的女孩,2010年,又考取了中国科学院南海海洋研究所硕士研究生;

2005年,二女儿李小玉考上武汉大学,2010年考取美国林肯大学学前教育硕士研究生,几年后又成为哈佛大学博士生;

2008年,小女儿李冬冬考上北京师范大学,后又读了北京师范大学在职研究生。

山窝里飞出金凤凰。

如果说女儿们考试大学,是凭借李享知勤劳的双手,那女儿们陆续读研读博,则是靠着他的远大的格局。

女儿们大学毕业,要读研究生时,曾经受到母亲李水英的强烈反对。

她认为女孩子不需要那么高的学历,再说家里条件不好,早点挣钱养家才是正道。

李享知却站了出来,一如既往支持继女们。

他说,只要孩子们想继续读,必须无条件支持。以前那么多年都苦过来了,也不差这两三年。

二女儿出国时,李享知去北京送行。

为了省下200元打车费,他扛着女儿的行李箱,挤在地铁里的人群中,到了机场,后背已经被汗水湿透。

这样的苦,李享知下去的不计其数,可是看着女儿有出息,心里的甜盖过一切。

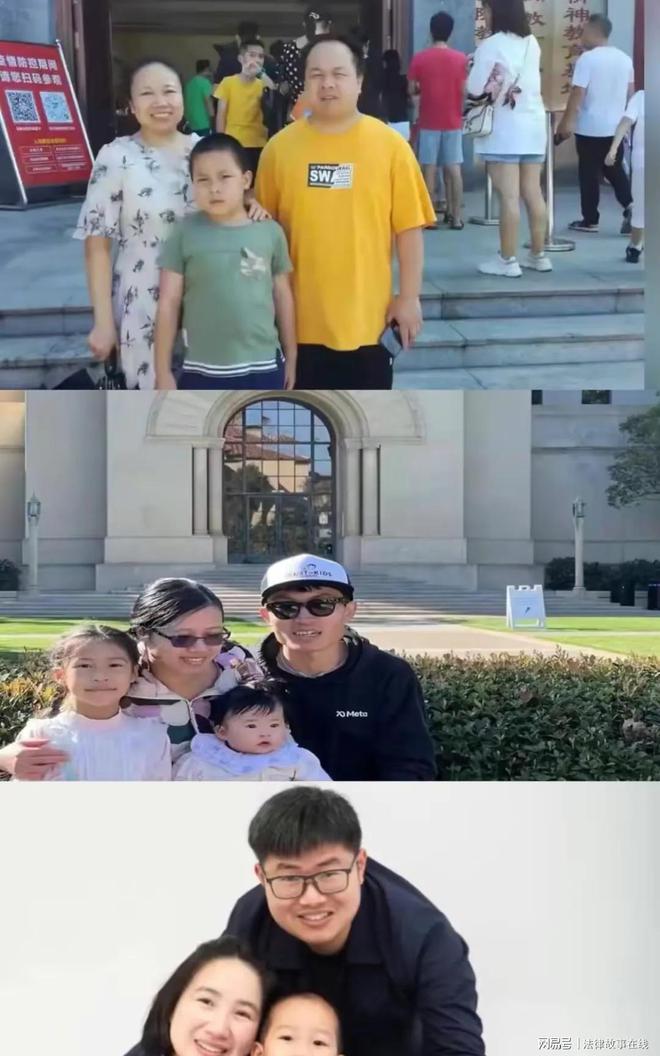

现在,三姐妹分别成了公务员、美国硅谷软件工程师、市级优秀高中教师,也组建了幸福的家庭,李享知脸上露出欣慰的笑容。

随着媒体的报道,李享知的事迹被越来越多的人知晓。

2022年,李享知被评为“湖南好人”,他的家庭也先后获得过“湖南省最美家庭”、“全国最美家庭”等荣誉称号。

这些荣誉对李享知来说,实至名归,甚至获得央视点赞。

荣誉纷至沓来,随之而来的,还有数不清的争议。

四,亲生女儿站出来维护父亲

最大的争议点是:

三个继女全部是名校毕业,而三个亲生儿女,却只有初中学历。

学历的云泥之别,让网友质疑李享知“厚此薄彼”,疏忽了对亲生儿女的照顾和培养。

说到这一点,李享知在媒体采访时,也表达过愧疚。

不过后来他自己也看开了。

“这些都是孩子们自己的选择,要是他们能读书,想读书,再苦再累我也会支持,我对所有孩子一样负责。”

李享知的大女儿李海英,在看到网友质疑后,也忍不住站出来维护父亲。

她说,当时父亲让他们读书,是她和弟弟读不进,自动放弃的。

现在李海英在嘉禾做小生意,两个弟弟在深圳和广州打工。

生活上虽然不是发福大贵,但也幸福平静。

重点是在父亲的教导下,兄妹六人虽然没有血缘关系,但是相亲相爱,跟亲生的没区别。

小时候,李海英姐弟看李小玉姐妹三人瘦瘦小小,曾经瞒着大人,拿偷偷攒的零花钱给妹妹们买包子吃;

长大后,虽然兄妹六人不能常聚,却依旧牵挂着彼此。

前几年,李享知的大儿子当了爸爸,在美国的李小玉得知后,还特意从美国给孩子寄回了奶粉。

今年,李海英的女儿也要参加高考,她一直以三个姨妈为榜样。

就像李享知以前常说的一样:

“一家人相亲相爱,比什么都重要。”

早在2011年,51岁的李享知凭借努力,参加了200多人的考试,顺利竞争上乡农技站站长一职。

现在,62岁的李享知已过了退休年纪,他依旧留在村子里,住在二儿子为他建造的楼房里,为防疫工作做志愿者。

几个儿女虽然不能常来探望,但隔三差五为父亲寄来衣服和其他生活用品。

对李享知来说,眼下的生活,幸福而充实。

“对我个人生活而言没有改变,我对他们的付出是不图回报的,我也不需要他们给我什么,我唯一觉得欣慰的是,不用再操心他们了。”

结语

李享知凭借一份父爱,改变了三个毫无血缘关系女儿的人生。

这份善良,这份坚毅,值得人敬仰。

所以,他哪里是傻,他分明是用实际行动,诠释了何为“大爱无疆”。

可是总有那么一些人,“以小人之心度君子之腹”。

自己做不到,何必要诋毁别人?

承认别人善良,并没有那么难。

多一点欣赏,少一点质疑,世界会美好得多。

对此,大家是如何看待的呢?欢迎在评论区交流~

我是米粥的阅读时光,热爱阅读,随时分享人生百态,欢迎关注!欢迎点赞、评论与转发,您的喜欢是我继续创作的最大动力!

◐◐◐◐●☛█▼▲豪仕法律网HTtp://Www.79110.net◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲