李讷晚年酷似毛主席,得遇良人携手余生,丈夫去世时哭成泪人

你想象中的幸福是什么样子的呢?

我想应当是这样子的,年老的时候,有那么一个人,相知相惜,相濡以沫,每天闲着没事儿,一起遛遛弯儿,一起去菜市场买菜。

这样平凡的幸福,是我所向往和追求的。

可我没想到,这也是毛主席的小女儿李讷的生活常态。

人到晚年,体态微胖,方脸宽额,从样貌到生活作风,李讷越来越像她的父亲。

李讷衣着简朴,一日三餐也都是家常小菜,和普通人无异。

这似乎难以置信,在我想象中,伟人子女所过的生活似乎不应该是如此的平凡和简朴。

豪车豪宅?没有。

伟人子女的特权?那是不存在的。

她,也和我们一样,只是一个普通人,只不过是拥有一个不普通的父亲。

童年,幸福的回忆

1940年的夏天,这一年,已经47岁的毛主席再次喜得千金。

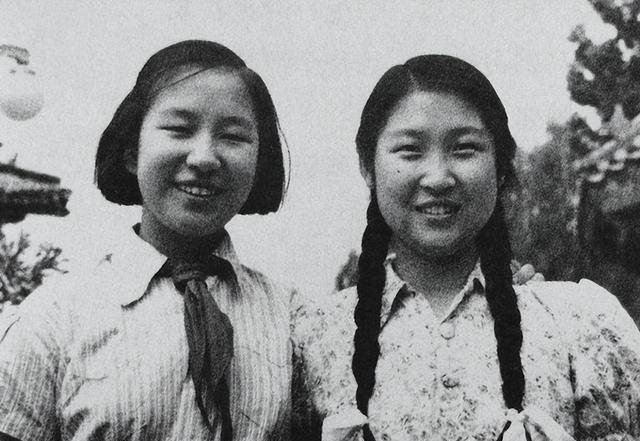

李讷在延安出生了,相比于她的哥哥姐姐们,她无疑是幸运的。

或许是因为晚来得子,毛主席对李讷格外的宠爱,她也是唯一一个在毛主席身边长大的孩子。

就连“李讷”这个名字,都饱含着毛主席对女儿浓浓的爱护之心。

为了保护女儿,毛主席没有让李讷姓毛,而是让她继承了他曾经的最喜欢的化名“李德胜”的姓氏。还从《论语》中的“君子讷于言而敏于行”取了一字——“讷”,以此来作为女儿的名字。

不仅如此,随着李讷慢慢长大,父女俩还有了“大娃娃”和“小爸爸”的独特昵称。

在这个艰苦的年代里,虽然生活条件并不是很好,但李讷觉得,有父亲在身边,她就拥有了快乐。

在李讷的记忆里,毛主席并不是那种严肃、不苟一笑的父亲。

相反的,他很喜欢孩子。每次见到女儿,都会面带笑容的过来把她抱在怀里,陪她玩一会儿。

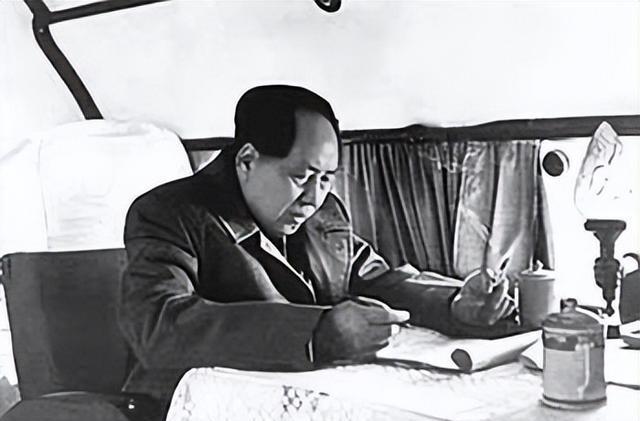

对于毛主席来说,女儿的存在也让他感受到了家庭的温暖、在繁忙的工作中多了一丝藉慰。

也许正是因为如此,每当工作人员想要提醒毛主席休息的时候,就会把李讷抱过来。

这时候,李讷就会拉着父亲的大手往外走,嘴里说着:“父亲散步去。”

在这样的情况下,毛主席总会放下手里的工作,陪着女儿到外面散散步,呼吸一下新鲜空气,晒晒太阳。

不过这一招也不是每次都能奏效的。

有一段时间前线战事紧张,毛主席忙于工作。一天,李讷跑到父亲身边,想要他陪自己玩儿,可是却没有成功,看着父亲一直盯着那些纸看,不搭理自己。

李讷有些不高兴了,她想,都是因为这些纸,父亲才没空陪我玩耍。于是趁着父亲不注意,偷偷的把几张纸拿走,扔到火里。

毛主席发现了,大惊失色,赶忙把几张纸抢救了回来,气急之下打了李讷的头。

只是看着李讷可怜兮兮的眼神,毛主席实在狠不下心责备她,伸出手将李讷又抱在了怀里和她道歉,保证忙完工作就陪她玩儿。

直到后来,李讷才知道,原来她烧的那些纸是前线的重要战报。

父亲的严与爱

日子一天天过去了,大娃娃也慢慢的长大了,该上学了。

对于子女的教导,毛主席一向十分严格,奉行的是“从群众中来,到群众中去。”坚决不准李讷透露自己的背景,只让她用化名上学。

在李讷上小学的时候,警卫员曾经为了保证李讷的安全,而派出专车接送。

这件事让毛主席知道了,大发雷霆,他向来对“特权”就是深恶痛疾的,作为自己的女儿,更是要以身作则,怎么可以搞特殊?

虽然警卫员解释了是为了保证孩子的安全,可毛主席还是坚决反对。

在经过一段时间的商讨之后,毛主席勉强同意派人暗中保护孩子们,但绝不能够影响到学校的正常秩序和生活。

正是因为如此,在上学期间,几乎没有人知道李讷的真实身份,也没有因为身份原因受到其他人的干扰。

在父亲的影响下,李讷从小也对读书产生了兴趣,她对中国历史和古典文学方面的书籍,尤其有着浓厚的兴趣,而这个原因,也最终影响了李讷。

李讷在校期间一心求学,埋头苦读,最终不负众望,考上了北京大学的历史系。

孩子长大了,终究要飞向蓝天,而父母的心就像风筝上的线时时牵挂着。在李讷上大学期间,李讷依然过着低调的生活。

在18岁那年,李讷不幸突发急性阑尾炎,又被医生查出身体里残留有小时候打针的针头,医生经过讨论,决定两个手术同时做。

一次性要做两次手术,这让毛主席非常的担心和挂念。

但由于各种原因,他不能够去看望女儿,只能写了一封信来鼓励女儿。

全篇信中都充斥着伟大领袖对女儿的关爱,鼓励女儿要勇敢,要坚强,要相信自己可以战胜疾病,坚强的意志一定会带来希望。

收到父亲的信以后,李讷大为鼓舞,坚定了自己的信心,听从医嘱,抛开内心的恐惧,坚强地与病魔作斗争。

坎坷不平,风雨飘摇

李讷性格内向,不善言辞,三十岁了,和李讷同辈的人孩子都会打酱油了,可她仍旧是孤身一人。

和所有的大龄女青年一样,她也被催婚了。

李讷常年与毛主席相伴,潜移默化中受到了毛主席思想的熏陶,她不认为自己的身份有多特殊,并不想要找高官子弟,而是更希望找个劳动干部。

1970年,毛主席点名要李讷前往江西“五七”干校锻炼。

为了响应父亲号召,李讷独自前往江西,投身于劳动人民当中。

初到江西,人生地不熟,再加上性格的原因,李讷平常一直独来独往,也没有什么好朋友,这样的生活时常让李讷感到寂寞无助。

徐宁的出现让她的生活发生了巨大的改变。

徐宁相貌英俊,性格开朗,有一天,他见到李讷遇到了麻烦,于是主动上前帮忙。

这让李讷有些惊讶的同时,也对他产生了好感。

再后来,徐宁发现李讷常常郁郁寡欢,就经常和她一起聊天、打球、劳动。两人你帮帮我,我帮帮你,这一来二去,就渐渐地走到了一起。

两人在一起后,李讷便写信告诉了毛主席,毛主席对儿女的婚姻从来没有什么门第之见,只要两人两情相悦,就是最大的幸福。

毛主席细细地看了信件,向送信人了解了事情的原委和徐宁的身份背景。考虑过后,毛主席欣然同意了这桩婚事。

好景不长,谁也没有想到,李讷的婚姻只维持了短短一年多的时间。

谈恋爱和结婚是完全不一样的,新婚过后,李讷与徐宁渐渐产生分歧,身份的悬殊带来的是学识、认知、思想上各个层面上的差异。

李讷悲哀地发现,他们两个人根本无法再在一起生活了,这样下去,谁也过不好。虽然此时李讷已经怀有身孕,但最终还是决定结束这一切。

情感上的挫折让李讷疲惫不堪,已无力再继续工作了,也没有信心再开始一段感情了,她将所有精力都放在了孩子身上。

一波未平,一波又起。不久,李讷迎来了她人生中最黑暗的一年。

1976年9月份毛主席去世,而后母亲被捕,李讷悲痛欲绝,她感觉世界都崩塌了,但看着年幼的儿子,李讷还是勉强打起精神,告诉自己要坚强。

不久后,李讷带着儿子搬到了北京的老胡同里,街坊邻居都是平常的普通人,每天为了生活奔波忙碌,李讷也不例外。

现在的她,生活简朴,为了节省开销,买菜也要精打细算,多是买些便宜时令蔬菜。此时的她已经完完全全地融入了群众中。

缘起,终遇幸福

就这样,李讷独自带着儿子过着清贫的生活。

多年间,也有很多人想给她介绍对象,但是她都拒绝了,她已经没有信心再去经营一段感情了,有儿子相伴就挺好的了。

直到李银桥和韩桂馨找到了她。

两人都是看着李讷长大的,看到李讷,心里很难受。

李银桥劝李讷:“还是再成个家吧。”

看着李银桥那灰白的头发和包含深情的眼神,李讷没有同意但不忍心再拒绝他。

此后,李银桥就悄悄地为李讷物色人选,在了解到自己曾经的老战友王景清是也是孤身一人后,李银桥决定为两人牵线保媒,这也有了李讷和王景清的第一次正式见面。

千里姻缘一线牵,其实这不是两人第一次见面,李讷小时候曾经见过王景清,那时候她还只是一个小孩,没想到会在这种情况下再次见到他。

他乡遇故知,这一次见面两人对对方印象都不错,于是也有了后续的往来,慢慢地,两个人很快产生了好感。

王景清默默地陪在李讷身边,关心她,照顾她。只要她想要,王景清都会想办法满足李讷,李讷想干什么,他就陪着他干什么,李讷需要什么,他就给她什么。

慢慢的,李讷也被王景清的深情所打动了,接受了这一段来之不易的感情就这样。

很快,两人要结婚的报告被送到了有关部门。

1984年,王景清随着李讷来到韶山,跟随着导游来到这里伟大领袖故居。

故地重游,难免触景生情。当导游介绍到毛主席用过的碗筷时,李讷热泪盈眶,难以压抑自己的情绪,哭得像个孩子一样。

也许在那个时候,李讷心里想要告诉毛主席的是,她终于找到自己的幸福了。

1985年的冬天,王景清与李讷正式结婚。

两人都爱好文学,视彼此为知音。在往后的日子里,他们常常相互学习,相互请教,甚至还一起报名参加了书法班学习。

李讷一生坎坷,身体不好,常常需要人照顾,每当这时,王景清永远都会在她的身边,关心她,呵护她。

对于李讷而言,王景清的存在,就是她生命中的一缕阳光。两人在这艰苦的年代里,携手相伴,一起走过了三十多年的风风雨雨。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

2021年3月1日,王景清因病逝世,享年94岁。李讷哭成了泪人儿,悲痛地说:我的大师傅走了。

王景清走了,却永远活在李讷的心中。

往事如过往云烟,一触即散,而仍旧存在的,只有眼前的彼此。

在这三十多年的时间里,两个人已经成为了彼此的一部分,谁也离不开谁。生活是否富裕,道路是否艰难,这都已经不重要了。

对于李讷和王景清来说,平平淡淡的生活才是往后余生最大的幸福。

他们用一辈子的时间告诉我们,平凡的日子里,有你,就变得不再平凡。