重庆,对四川意味着什么?

作者:温伯陵

来源:温伯陵的烟火人间(ID: wenboling2020)

四川地理板块的核心是成都平原,土地肥沃物产丰富,号称“天府之国”,甚至有“扬一益二”的地位,即成都是仅次于扬州的经济重镇。

但在成都平原的外围,几乎都是人迹罕至的崇山峻岭。

北面是横亘着秦岭山脉的汉中,南面是大江大山和少数民族聚居区,西面是海拔极高的青藏高原,东面是水流湍急的长江三峡。

整个四川地理板块,可以说是荆棘包裹蜜糖,山河环绕平原,这样的地理环境,难免让人发出“蜀道难、难于上青天”的感叹。

在生产力不发达的古代,想从中原进入成都,几乎只有两个选择。

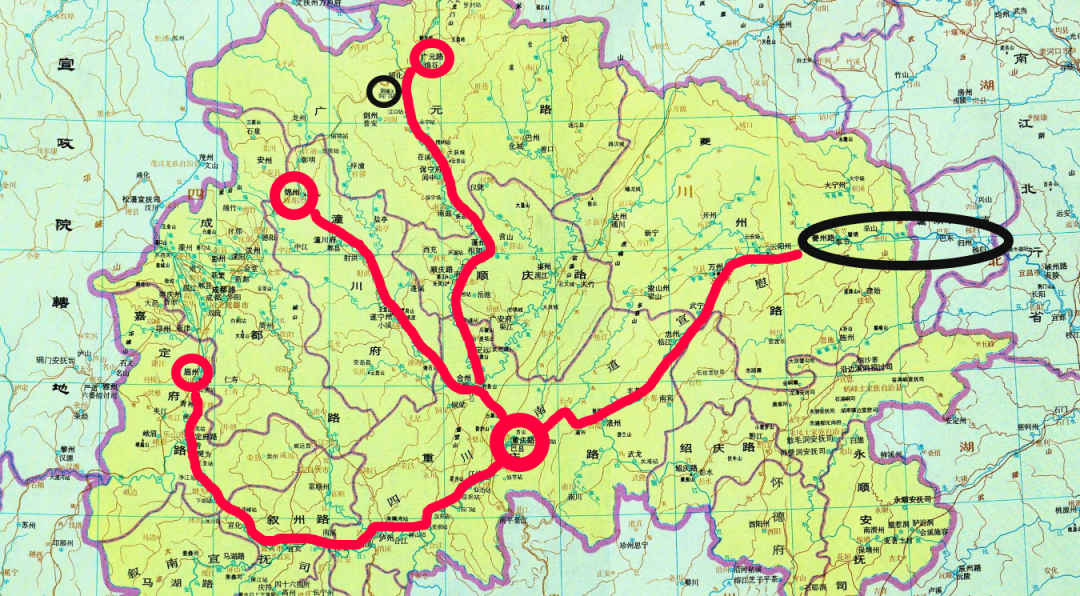

其一是从长安出发走陈仓道,从陈仓(宝鸡)、散关、凤县、两当县、略阳县进入汉中,然后在汉中勉县进入金牛道,经广元、剑阁、绵阳到成都。或者从长安出发到眉县,走褒斜道入汉中,然后从汉中南郑进入米仓道,经米仓山到巴中、平昌、达州。

其二是从江汉平原的武汉、荆州出发,经长江三峡到重庆,然后进入成都平原。

当然也有子午谷、阴平道之类的道路,但这些道路太过偏僻险峻,不能做主流。

史书里写到四川总会说一句:“民食稻鱼,亡凶年忧,俗不愁苦,而轻易淫佚,柔弱褊隘”——经济繁荣,粮食产量大,人们根本不担心灾荒,没有经历过生活的锤炼,导致性格柔弱,贪图享乐。

四川人不担心灾荒,但问题是,四川周边的陕西、甘肃、河南、湖广是非常容易出现灾荒的,每次出现灾荒都会造成大量的流民。

这些流民总要谋生吧,去哪里呢?

四川。

所以太平盛世的时候,四川人民的日子非常舒服,一旦遇上灾荒频发乱世即将到来的时候,便有一波一波的流民涌入四川。

这些流民在生存的压力下,变得非常凶悍,在进入四川的途中,也会自发形成武装力量,然后在成都平原攻城略地,抢钱抢粮。

西晋末年的成都内史耿滕就评价说:“流民刚剽,蜀人懦弱,主不能制客,必为乱阶,宜使还本居。若留之险地,恐秦、雍之祸更移於梁、益矣。”

耿滕的意思就是,四川民风脆弱,根本压制不住彪悍的西北流民,如果不把西北流民都赶走,四川很快要大乱了。

果然,这批西北流民推举氐人李特为首领,进入四川以后,先在益州刺史赵廞麾下效力,随后于公元301年进入成都,纵兵抢掠财宝妇女,3年后,李特之子李雄在成都称王,建立成汉国。

可以说,乱世到来以后,不仅流民垂涎四川的富庶,刘备、李特等枭雄们也需要四川的经济基础,以及周边没有强敌的地理环境,做为自己经营天下的根据地。

在这样的背景下,就有了“天下未乱蜀先乱,天下已治蜀未治”的说法。

02

既然进入成都平原只有两条通道,那么朝廷要防止流民武装入侵成都,乱世割据的枭雄要守住成都,就必须守住汉中和重庆。

守住金牛道和米仓道就能守住汉中,而守住汉中就是守住四川的北面门户,如果志向高远的话,还能以汉中为基地,北伐长安并席卷河西走廊,夺取中国的半壁江山。

所以在公元219年,刘备夺取汉中,直接逼的曹操迁徙汉中人口到关中,避刘备的锋芒。

刘备也立即称汉中王,进入人生的高光时刻。

但问题是,汉中夹在陕西和四川之间,天险事实上是南北方势力共同拥有的,四川能通过汉中北伐,陕西也能通过汉中南征。

汉中,便成为四川势力和北方势力争夺的主战场。此后诸葛亮和姜维北伐,钟会和邓艾征讨蜀汉,都是围绕汉中展开的。

而重庆是四川势力和东南势力争夺的主战场。

重庆是川东重镇,坐落在长江之畔。

从重庆出发,沿着长江往东,便是长江三峡。

三峡两岸群山密布,江水湍急,几乎没有供人群和货物通行的大路。

李白在《早发白帝城》里写道:

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

白帝城在如今的重庆奉节,长江三峡最西端,江陵在湖北荆州,已经过了长江三峡的最东端。也就是说,李白的行程主要是在长江三峡。

这首诗写的是李白遇到大赦,心情愉快,但从字里行间也能看出来,长江三峡的环境有多么恶劣,江水流速有多快。

从重庆沿嘉陵江往北,经合州、南充、仪陇可以顺利抵达广元,兵临剑阁之下。如果在合州变道,从嘉陵江转入涪江,则可以经遂宁直抵绵阳。

从重庆沿长江向西南走,可通往四川的南面重镇宜宾,从宜宾进入岷江,可一路通往乐山、眉山。

也就是说,重庆的水路可以接通金牛道,和汉中联系起来,也可以在南面包裹成都平原。

这样的水路交通,在太平时节能保证川东的贸易往来,可在战乱时期,一旦重庆失守,意味着重庆能迅速切断成都和外界的联系,让成都变为一座孤城。

所以在公元221年7月,即关羽丢失荆州的2年之后,刘备亲自统领四万兵马,经长江三峡进军秭归,既想夺荆州,也要守三峡。

然而由于三峡一带的险恶地理条件,刘备不能放手部署兵马,被迫在巫峡和夷陵之间联营七百里,导致刘备不能发挥运动战的优势。

陆逊看了都直摇头:“若此间是平原旷野,当恐有颠沛交逐之忧,今缘山行军,势不得展,自当罢于木石之间,徐制其弊耳。”

于是,陆逊利用长江三峡的地理条件,和刘备打消耗战,等消磨了刘备和蜀汉将士的战斗意志之后,陆逊命吴军放火冲营,蜀汉大军土崩瓦解,“舟船、器械、水步军资,一时略尽,尸骸塞江而下。”

虽然战败了,但刘备没有返回成都。

他退到三峡最西端的白帝城,就不愿意再退一步,在白帝城驻扎将近一年。公元223年驾崩之后,诸葛亮才送刘备的灵柩回成都,然后由李严坐镇白帝城,守护蜀汉的东大门。

刘备和诸葛亮害怕的就是,一旦白帝城失守,长江三峡就丢了,陆逊统领的吴军就能立即攻占重庆,然后南北夹击,兵临成都城下。

刘备至死不回成都,可以说是三国版的天子守国门。

03

正因为四川特殊的地理条件,以及千年历史塑造的特殊人文气质,所以汉中历来都属于陕西管辖,时刻保持对四川的泰山压顶之势。

三国之后,由于四川和两湖的战争烈度不高,重庆便没有被刻意剥离,一直归四川管理。

但到了近代,这样的局面出现转变。

1876年,清朝和英国在烟台签订《中英烟台条约》,使英国得到进入中国西南的特权。

从此以后,英国沿长江逆流而上,在重庆设立商埠,导致重庆的进出口货物猛增,很快就成为仅次于上海、天津、汉口的中国经济重镇。

在这样的历史背景下,重庆接受近现代工业经济的熏陶,纺织厂、火柴厂等工业种类快速发展起来,经济地位远超成都平原的传统小农经济。

民国初年,四川的经济重心,便从成都转移到重庆。

到了抗战时期,重庆的经济地位进一步提升。

囊括了冶炼、矿业、电器、化工、食品等种类的245家东部沿海省份企业,为躲避日军的炮火,全部西迁四川,其中绝大部分企业的落脚点,都选在重庆和川东地区。

这些企业的到来,让重庆成为抗战期间的工业中心,抗战时期门类齐全的综合性工业基地,军需民用物资的供应基地。

新中国成立以后,经过以三线建设为代表的五十年工业化进程,重庆成为全国最大的摩托车和军工产品的制造地,形成以国防工业、民用机械为骨干,轻工、纺织、化工全面发展的老工业基地。

原本重庆就是四川的东部门户,现在经济地位又如此重要,那么重庆继续留在四川,就是不合时宜的,必须和汉中一样剥离四川,才符合千年来“犬牙相制”的地域划分逻辑。

而且改革开放以来,东部沿海城市快速崛起,导致东西部的贫富差距急剧拉开,如何把长江下游的经济规模,引导到长江上游,实现整个长江流域同步崛起,就是中央必须考虑的问题。

军事地理、西南经济重镇、东西部共同富裕这三个问题结合起来,最合适的解决办法,就是把重庆一带单独划出来,提高政治规格,加大资源倾斜力度,让基础雄厚的重庆带动西南地区,中央也可直接掌控这块战略要地。

于是在1984年,小平同志正式决定,把大四川分成两个省,打造一个以成都为中心的城市群,一个以重庆为中心的城市群。

后来经过12年的调研论证,从政治、经济、地理的角度反复考量,中央最终推翻了成立三峡省的方案,决定直接分割四川,成立重庆直辖市。

这样一来,重庆脱离四川,四川的门户由中央直接管理。政经资源向重庆倾斜,重庆和上海成为长江流域的龙头和龙尾,有利于打通东西部经济。

而重庆的东部边界到奉节和巫山,秭归和宜昌仍然归湖北管辖,这意味着长江三峡的天险,重庆和湖北各占一边,真正落实了犬牙相制的原则。

1997年3月的第八届全国人民代表大会第五次会议上,代表们投票,通过了国务院提出的设立重庆直辖市的议案。

3个月后,重庆直辖市正式揭牌成立。

这样的安排,或许可以打破“天下为乱蜀先乱、天下已治蜀未治”的历史轮回吧。