从六代机到076,中国科技怎么突然爆发了?

作者:星海舰长

来源:卢克文工作室(ID:lukewen1982)

壹

80年代初,我出生在北方的一个村子里。

怎么说呢,我们80后这一代人,要说吃苦,相比小时候经历饥饿的60、70后,还真没吃多少苦,起码自己蒸的黑面馒头是管够的。

但要说享福,因为当时的物质条件,也真没享多少福,很多80后,甚至从五六岁开始,就要干农活了。

比如,收麦子。

在城里人眼中,收麦子是一件浪漫的事,远处蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪,麦穗上长满了细碎的、凌乱的麦芒,和着六月的风,在空气中氤氲生香,人们一边挥镰,一边欢笑,金色的田野里到处是丰收的喜悦荡漾。

打住!

我可以负责任地说,这特么全是扯淡。收麦,是北方农村,最苦最累的农活,毫无浪漫可言。

收麦一般要在上午10点后进行,因为那个时候的麦秆含水量少,割起来比较省力,全家老少都要上阵,一弯腰就是七八个小时,任由太阳直射脊背,一镰一镰、一把一把把麦子割下来。

城里人是想象不出那种苦的,麦田里辐射的热量夹杂着麦秆的尘灰,呛得人喘不过气。散乱的麦芒时不时会钻进衣服,扎破皮肤。麦秆在刀尖跳着危险的舞蹈,一不留神,镰刀还会在自己的腿上开个口子。

几个小时割下来,浑身是湿的,腰是断的,脸是灰的,鼻孔是黑的,就连吐一口唾沫,也是如同泥浆一般。

一般来说,八九岁的孩子已经要拿着镰刀下地了,而五六岁的孩子也不能闲着,需要跟在后面捡拾掉落的零碎麦穗。

这还不算完,麦子割完要及时收拢在一起,送到麦场碾压、脱粒、晾晒,然后收好装入麻袋,扛到架子车(一种人力车)上,大人在前面拉,孩子在后面推,送到乡里去“交公粮”。

交公粮是不给钱的,而且交粮也没那么容易,你要低声下气地讨好那些验粮员,他们在农民眼中有着至高无上的权力,只需要用一根带凹槽的钎子扎进粮袋再抽出来,就能带出一些麦粒,捻到嘴里嚼一嚼,若是心情好,就给你开个合格的条子。若是心情不好或者你没递根烟,一句“干度不够”或者“麦麸太多”,就能让你体验到啥叫万念俱灰。

这个过程最怕的是突降暴雨,躲没处躲藏没处藏,如果遮盖不及时,麦子不仅过不了关,甚至还会发芽,一年的辛苦就白费了。

对于那时候的我而言,突然生出了一个不属于我年龄的念头:我是不是也要一辈子这样?

不行,我要读书!

8岁那年,我上了小学,看着学校围墙上“科学技术是第一生产力”的标语,再想想我家和清朝人没有本质区别的收麦过程,根本不理解这句话的真正含义。

小学距离我家大概7里地,要步行一个小时才能到,平时还好,冬天就难受了,又是雪又是泥,有时候等我满头大汗赶到学校,裤脚已经全都是冰了。

学校是不提供午餐的,我的午餐往往是一块自己家蒸的馒头,夹几根腌萝卜干,再撒上一层芝麻盐(芝麻和大盐粒一起碾碎做的一种下饭菜)。如果哪天母亲心情好,给一个咸腌鸡蛋,吃着那流油的蛋黄,对于一个小孩来说,已经算是山珍海味了。

然而鸡蛋要很久才能吃一次,因为那是要拿去卖钱的,用来作为家里买油盐酱醋的开支。

我有一次去乡里卖鸡蛋,收了一张大团结假币,损失足够我家买一年的盐,那种内疚的情绪在我幼小的心灵中,留下了一辈子的阴影。

后来我到了乡里上初中,一间大概80平的大瓦房,要塞进去120个孩子,挤得前胸贴后背。

教室窗户太小,采光不足,学校不得不在屋顶镶嵌了三块玻璃,但因为防水做得不太好,每次下雨都要从那里漏水,所以一下雨,玻璃正下方的孩子要背井离乡蹲到讲台上去听课。

就是在那种环境中,我学会了牛顿第一、第二、第三定律。

我们的老师,和刘慈欣《乡村教师》中的那个老师一样,属于那个年代特有的“民办教师”身份,没编制,特别凶,谁要是背不会牛顿定律,是真的要拿棍子劈头盖脸打的。

他最常说的一句话是:学好数理化,走遍天下都不怕!你们好好学习,长大了之后建设祖国,到时候家家都是楼上楼下、电灯电话、洋犁子洋粑.......

总结起来就是一句话:好日子,还在后头哩!

但是大部分同学,都觉得他在胡扯。

1996年,台海危机,那时候全国都特别紧张,校长开大会跟我们说,要是美国飞机飞过来轰炸学校,大家一定要听指挥,尽量分散,背向炸弹落点趴下,这样能少死一些人......

一个同学不服气,说美国飞机飞过来,我们不能把它打下来吗?

校长说,不能,我们的飞机打不过。

所以那个时候我特别害怕,生怕美国飞机像炸伊拉克那样来把我们都炸死,那就太遗憾了,我还没牵过女同桌的手呢。

上了高中,我被选上了飞行预备班(一个年级一个,主要是为空军飞行学员培养苗子,当然,后来95%都被淘汰了,包括我),也就是在这个班上,我听说了美国人有一种飞机叫F22,特别厉害,我们从俄罗斯进口的最先进的苏27都不是对手,十架打一架都打不过。

班里讨论了好久,结论是唯一对抗F22的可能,就是用歼-8“排队枪毙”。

这绝不是一个段子,因为当年我真的做过这样的梦:

我坐在吱吱呀呀作响的歼-8座舱里,躲在电离层躲过F22的雷达(事实上歼-8飞不了那么高),企图偷袭F22。

氧气面罩冰冷,呼出的水蒸气凝结在镜片上,眼前一片模糊,高空低压导致毛孔凸起,血液变成红色蒸汽在向外渗,我必须在失血过多之前飞到F22的20公里以内,用可怜的射雷-4型机载火控雷达锁定F22,然后发射全部导弹,并祈祷蒙中一发。

或者,主动暴露自己,消耗F22的导弹,给其他歼-8制造开火的机会。

事后证明,这个“排队枪毙”战术完全就是扯。但真有那么一天,就算是扯,也要上。

毕竟那时候我们什么法子都想了,就是没想过投降。

后来,我上了大学,在城市里,我第一次见到了课本中描述的那种立交桥,桥上车辆来来往往,大部分是桑塔纳,捷达,尼桑,奥迪,几乎见不到国产车,同学们猜着这些车值多少钱,没一个敢说以后自己要买一辆。

那时候的我,根本想不到未来的20多年,这个国家会发生多么天翻地覆的变化。

2024年12月22日,沈飞第六代战斗机首飞成功。

2024年12月26日,成飞第六代战斗机首飞成功。

2024年12月27日,中国076电磁弹射两栖攻击舰下水。

同日,西飞基于运20B平台的预警3000型预警机首飞成功。

仿佛是为了争夺年终奖一般,一向遮遮掩掩的中国军工企业彻底不讲武德了,一口气把这么多足以改变世界格局的家伙事全扔出来了!

当你已经进入不惑之年,你以为见得已经够多了,你以为可以控制自己的情绪,然后有一天你看到了一片银杏叶,你的所有防御pia一声,瞬间土崩瓦解。

一个40多岁的中国男人,像一个孩子一样,哇的一声哭了出来。

痛哭流涕之余,相信很多人也和我一样产生了一个疑问:

为啥中国好像发生了科技大爆炸一样,在短短这么几年里,出现如此多的科研成果?

贰

某种意义上说,这种疑问,是有现实基础的。

我们回忆一下,仅仅10年之前,中国人的手机还是苹果三星,大街上跑的还都是外国品牌汽车,国产车发动机不行,变速箱不行。虽然歼20已经试飞,但大家听说的还是发动机不行,材料不行,推力不行,侧后方隐身不行……总之问题很多很多。

但是似乎没过几年,中国的科技成果就如同井喷一样,爆发出来,令人应接不暇。

比如天宫空间站,比如嫦娥五、六号登月返回,比如C919大飞机,比如福建舰,比如六代机,更不要说国产车,感觉没咋经过技术积淀呢,就突然超过百年车企了......

难道我们真的在月球上拿烟头烫外星人拷问外星技术了吗?这外星人的意志也太不坚定了吧?!

很多人喜欢将成功解读为传奇,但其实中国科技这些年取得巨大成就,没有什么神秘的,无非也就是厚积薄发、时间到了而已。

社会改革家雅各布·里斯讲过一个故事:

好像一切都无济于事时,我去看一个石匠敲石头,他敲了大约一百下,石头上连条缝都没有,而第一百零一下,石头裂成两半。我知道让石头裂开的不是最后那一击,而是前面每一击。

某种意义上说,人类的科技进步,也是一种“敲石头”。

我们回忆一下,第一次工业革命带来了什么?有人说是蒸汽机,有人说是纺纱机,也有人说是火车,但其实第一次工业革命对世界影响最大的因素,是不起眼但却又最重要的——

现代教育。

工业革命之前的中世纪,绝大部分人生活在农村,而城市只是起到一个贸易中心的作用,普罗大众没有学习的需求和必要,教育只是少数贵族拿来装逼的手段。

而工业革命之后,社会形态趋向工业化,为了服务于工业化,各种学校应运而生,并随着技术积累的不断增加,慢慢地精细化和专业化,并最终演变为现代教育体系。

也正因为第一次工业革命催生了现代教育,西方世界在长达200年的时间里,培养出了海量的理工科人才,并在之后短短的几十年中,迎来了第一次科技爆炸。

我们梳理一下奠定现代化生活基础的一系列爆发式的发明创造,像印刷机、负压呼吸机、硝化甘油炸药、自励式直流发电机、热水器、塑料、摄影胶片、冷冻机、发报机、电话机、留声机、白炽灯、电风扇、电车、内燃机、人造纤维、轮胎、制表机、电影机、广播、录音机、飞机等等,都发生在1860-1910年代之间。

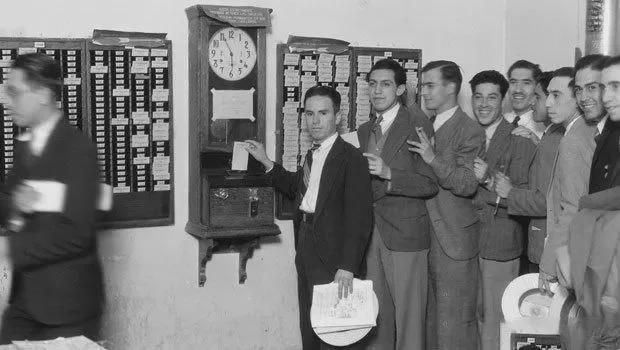

打工人痛恨的上下班打卡机,其实1888年就发明了

可以说,正是第一次工业革命后的教育积累,才奠定了这次“科技爆发”的基础。

而中国的科技爆发之路,其实也是这个路子。

建国之初,虽然中国通过“简单粗暴”的扫盲运动解决了新中国第一代产业工人的问题,但这种“速成法”培养起来的识字人口,没有经过体系的教育,根本解决不了科研的问题。

在面临封锁和国家安全军事压力的情况下,科研只能“保重点”,其他慢慢来。

一直到1986年,中国才第一次提出了“九年义务教育”,开始成体系培养现代人才。

我们算一下,一个孩子赶上了1986年的“九年义务教育”,那等他该考大学,也差不多到了98、99年了。

1999年发生了什么?高校扩招政策正式出炉。

那一年,中国普通高校招生人数增加51.32万人,招生总数达159.68万人,增长速度达到史无前例的47.4%。

扩招这个政策,当时是有很大争议的,很多人都认为扩招会带来学历贬值,高校人才培养质量下降、大学生难就业等等问题,这些问题一直延续到今天。

但我们实事求是地说,扩招对中国科技进步的影响是巨大的。

按照一般规律,赶上第一拨扩招的人,现在差不多40多岁,如果从事科研之路的话,差不多35岁-40岁能提教授,再搞几年项目,现在也正是项目出成果的时候了。

如果我们看看中国一些关键项目的科研团队就会发现,整体年龄惊人地年轻!

中国天眼FAST团队,平均年龄35岁;嫦娥六号科研团队,平均年龄为32岁;北斗卫星团队,平均年龄36岁;2023年的院士评选中,40多岁的院士,已经成了主流……

就这样,一批批理工科人才像流水线一样诞生,开始大量填充各行各业的岗位(特别是研发岗位),让中国第一次拥有了在规模上能够匹敌发达国家的研发群体。

这种海量穷举的模式,能不能诞生爱因斯坦那种天才不好说,但最起码,工程师是管够的。

在这个体系中,最顶尖的莫过于院士,中国科学院院士共873人,现有中国工程院院士共978人,加起来有小2000人。

次之是各级的教授,这些人虽然没有院士头衔,但科研能力大部分也是杠杠的,这类人才中国有24万多,是若干个科研课题的负责人。

再次是具备科研能力的硕博研究生,博士有61万人,硕士有1100多万人,他们都是各个科研项目的主力军。

最下面是4700万接受了本科教育的本科生,这些本科生虽然科研能力差一些,但他们能看懂图纸,能落实科研思路,更能动手操作,而且偶尔还出现个别“点子王”,“蒙”出点有意思的东西。

就算100个人里面出一个“点子王”,4700万本科生里面的“点子王”有多少?

20年的时间里,中国积累了几千万的工程师和理工专业人才,形成了一个庞大的科研人才体系,这个体系大到有足够的人力资源,去覆盖每一个有前景的科技领域。

你看,中国在用工业化规模生产的思路,去搞科研。

搞到现在,中国虽然足球人口少得可怜,但科研人口却是妥妥的世界第一,比全世界其他国家加起来还多好几倍!

科研人口爆炸很显然会带来内卷,只需要每年20万的工资,各个科研院所就会得到一大波985/211培养的顶尖人才加班熬夜做研究,私企里的研究人员为了KPI也不得不996地干活。

卷的人确实很痛苦,但卷的成果又的确让人很爽。

更关键的是,中国有足够大的制造业,容纳这些科研人才。

中国有一系列评比评选机制,来筛选这些科研人才。

中国有国家引导的一系列科研体系,来组织这些科研人才。

中国还有蓬勃发展的民营经济,以技术入股来激励这些科研人才。

如此好的环境,不发生科技大爆炸,才是怪事呢。

搞科研的人多了,量变是会引发质变的。

科技树这个东西,并不是一棵线性的树,而是像一个密密麻麻的立体网络,各个分叉互相纠缠互相联通,又互为必要条件。

比如你要造辆车,要先进行产品设计,然后进行零件的2D图纸和3D数据制作,电子元器件选用,然后冲压焊接、吹风洞、测试、设计定型,然后再搞工装夹具的方案设计、模具可行性分析、涂装、总装等等,这才能造出一辆车来。

这些技术再往上,你需要打通合金钢、碳素钢、铸铁合金、非金属材料、复合材料的整个通路,需要搞定自动焊机和大型压铸机,需要拥有风洞,需要有电子芯片设计能力,以及化工漆料的研发能力等等。

这些技术,涉及上百个门类,每个门类还有数百个前置科技点,缺了哪个都不成。

而中国,就是靠着这几千万人,默默啃下了数以百万计的前置科技,用密密麻麻的科技节点织成了一张科技大网,最终才迎来了如今的成果大爆发。

别的不说,单说一个科研论文数量,就足以碾压全世界。

2023年,全世界共有384种国际科技期刊入选世界各学科代表性科技期刊,发表高水平国际期刊论文35.25万篇。

其中,中国发表的论文有11.85万篇,占世界总量的33.6%,全世界第一。

当然,现在很多人都吐槽“水论文”,那我们不妨看另一个指标:论文被引用数。

简单来说,你的论文质量高,给别人的启发大,引用你论文的人多,你的论文被引用数就越高。

那么2023年中国论文被引用数是多少呢?81.89万次,同样排在世界第一位。

除此之外,从论文类别来看,中国在计算机科学与数学、化学、材料科学、工学4个领域排在首位。而美国则在物理学、环境与地球科学、基础生命科学、临床医学4个领域排在第一。

法国《费加罗报》报道,在被视为未来数年至关重要的44个创新领域中,中国已在国防、航天、机器人、能源,以及环境、生物技术、人工智能、先进材料和量子技术等37个领域处于领先地位。

2022年中国发明专利的数量为798400项,美国是322970项,也就是说中国是美国的2.47倍。

法媒感叹:现在的中国科技行业,就像寒武纪时代的物种大爆发一样可怕。

如此多的科研成果也就决定了,无论中国想造什么,基本都能很快攻克相关技术,推出成品,而不会因为某个子系统的卡壳而最终流产,就像小米造车三年而成,苹果造车十年不成一样。

在2018年,《科技日报》曾详细列出中国在科技领域面临的35项关键核心技术挑战。

6年过去,中国已经完全突破了其中的28项,其中5项世界领先。另有6项可小规模量产,未突破的仅剩光刻机一项,但也指日可待。

所以,哪有什么技术井喷?哪有什么科技爆炸?

我们看到的只是长征的胜利,而胜利的背后呢?

是中国政府几十年的一脉相承的顶层设计。

是中国“再穷不能穷教育”砸锅卖铁的投入。

是中国人在血汗工厂用“七亿件衬衫”换来的科研资金。

是中国数千万顶着嘲讽戏谑却依然在自我加压、攀爬峭壁的“小镇做题家”们的——

叁

当然,搞科研,闭门造车是不行的,国际交流也很重要。毕竟,国际上最权威的科技期刊,很多都是国外的。

不过,过去的国际交流,以中国科学家去外国为主。

很多人曾怒斥他们“不爱国”,但似乎也没办法过于苛责,毕竟在很长一段时间,国外的实验室和设备更先进,国外的科研经费更充足,国外的待遇更好。

一个科学家,没设备做实验,难道让他蹉跎青春等设备吗?

但是现在呢?情况似乎变了,变成外国专家纷纷往中国跑了!

中国科学院的那154位外籍院士就不说了,光说在中国从事课题研究的外国科学家,也有上万名,其中就包括中村修二这样的诺贝尔奖获得者,阵列计算成像技术和虚拟现实技术专家大卫·琼斯·布拉迪、数学家洛朗·拉福格在内的欧美顶级学者。

为啥他们要往中国跑?

首要因素,还是在于科研投入,说白了就是钱。

科研是个很费钱的行当,有钱未必能出成果,但没钱,一定出不了成果。

动辄要几十亿美元造粒子加速器的高能物理实验室就不说了,就算普通的生化环材一些耗材,动辄卖上万块的试剂简直太常见了!

为啥世界上发论文的国家排名和GDP排名高度重合?很简单!穷的国家,有几个钱搞科研?

以世界公认的科研投入指标——研究与试验发展经费(R&D)来说吧。

从目前来看,美国一直是科研总投入最大的国家,2000年,美国的R&D经费是2773亿美元,中国只有100多亿美元,美国是中国20多倍。

2023年美国R&D经费是7132亿美元,而中国是约4700亿美元(33278亿人民币)。

虽然美国科研投入仍然超过中国,但问题在于,不能只看总额,还要看购买力的。如果按平价购买力来算,中国可以用比美国少的钱,得到比美国更大的科研成果。

举个例子,现在外网最火的大模型,不是GPT-4o也不是Claude 3.5,而是来自中国的DeepSeek-V3,参数量达6710亿,而训练成本,只用了278.8万H800 GPU小时,是国外同类大模型的1%!

所以,相比去欧美搞科研,来中国搞科研更有性价比,而且只要技术过硬,中国也舍得给钱。

比如欧洲科学院院士、东京大学特别大学荣誉教授、东京理科大学第9任校长、光催化剂反应的发现者藤岛昭,就在2021年的8月30日离开了日本,到上海理工大学当了教授。

藤岛昭不仅自己来了,还把自己的30多个学生都带来了!

为啥日本人要跑中国搞科研?

因为日本给不起钱了!

日本有个奇葩制度叫“选择集中”,本意是集中力量干大事。但问题在于,这个“集中权”被学阀把持得很厉害,动不动就砍别人预算,搞来搞去,没学术追求的研究人员干脆去打工了,有学术追求的就往国外跑。

不少日本专家来了中国之后,都不禁学会了李云龙的口头禅:老子一辈子没打过这么富裕的仗!

其次,是因为信任。

曾几何时,中国顶尖的留学生和科学家纷纷出国,为西方国家的科技进步,做出了巨大贡献。

但是,他们却始终得不到信任。

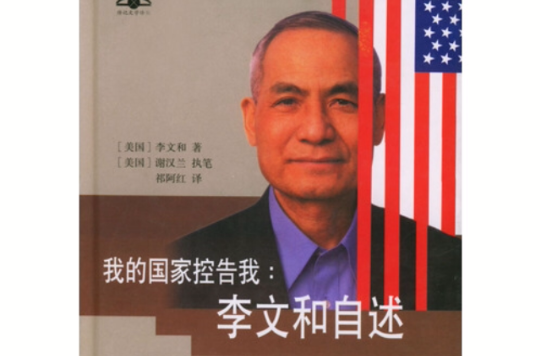

曾经的李文和案已经证明了,无论华裔为美国做出多少贡献,在美国人眼中,他们都是值得怀疑的对象。

特别是特朗普上台后,以所谓“安全和技术威胁”为由而推出“中国行动计划”,凭空捏造“中国学术间谍”,卡你的项目、撤销你的预算,甚至指控、起诉、抓捕你,不管有没有证据,先关起来审一波再说。

最扯的是有的ABC科学家,只因为一张黄皮肤面孔,偶尔一张发票不合格,都要被控以“欺诈”,关进联邦监狱。

脑袋里一直相信“科学无国界”的理工男哪经历过这个?

美国斯坦福大学搞了个调查报告,显示35%在美国的华人科学家感到自己在美国不受欢迎;72%的学术研究人员感到研究不安全;65%的受访者担心“美国的反亚裔仇恨和暴力”。

2024年7月10日,著名华裔科学家吴瑛因调查被迫关闭实验室,最终因为被剥夺科研权利而选择自杀。

生活上不顺,科研上又被另眼相待,谁愿意再待下去?所以自2018年后,离开美国的华人科学家增加了75%。

这些华人科学家,大部分都回到了中国,其中不乏美国加州大学伯克利分校教授马毅、华裔癌症科学家孙少聪、加州大学洛杉矶分校生物学家王存玉等等大牛,甚至连中国最缺的芯片人才,都回来不少。

比如,最有希望突破中国高制程芯片制造设备的中微公司的董事长尹志尧就曾透露:“硅谷有不少先进设备,但你真正看这些设备是谁在做的呢?其中百分之七八十都是中国留学生干起来的。好在是其中的大部分人已经回国了。”

如今,中微公司已经成了中国半导体设备的领先企业。

美国这种怀疑一切的“调查”,看似在“维护国家安全”,但结果,只会促成更多华裔科学家回流中国。

就像,当年的钱学森一样。

第三,是科研环境。

如果我们仔细观察一下今年获得中国政府“友谊奖”的获奖者就会发现,除了回国的华裔科学家,还有很多“洋面孔”。

回国的专家以华裔为主,我们用民族大义来感召,他们回国很容易理解。

但是这些“洋专家”为什么来中国?

这些“洋专家”,一部分是苏联解体后,中国通过“双引”计划引进而来的。而另一部分也是最新的一部分,是被国外的科研环境给逼回来的。

没错,国外的科研环境,已经难以放下一张平静的实验台了。

举个例子:丹尼尔·波维。

今年小米SU7很火,经常有人炫技一般说出一溜串指令让小爱同学去识别,而小爱同学每次都是精准识别并回应,除了不答应打开安全气囊之外,其他的要求都能满足。

而这背后,就是丹尼尔·波维。

丹尼尔·波维是语音识别工具包Kaldi的主要设计者和维护者,无论是苹果的Siri还是小米的小爱同学,都用了他的技术。

本来,丹尼尔·波维在约翰霍普金斯干得好好的,但2019年的一次游行,彻底断绝了他的科研之路。

2019年4月,约翰霍普金斯大学白左学生发起了一场反对“迫害移民”的游行。要说这种游行在美国校园其实很常见,但这次不一样,因为学校拒绝妥协,游行学生把科研楼给封了。

而丹尼尔·波维的实验室,就在科研楼里。

丹尼尔·波维没啥政治倾向,只想老老实实搞研究,所以也没多想,找了个钳子就把学生们上的锁给砸了。

但这样一来,可算是捅了马蜂窝了,丹尼尔·波维被扣了个“种族歧视”的大帽子,无数人网暴他,还给学校校董写信,投诉丹尼尔·波维。

最终,丹尼尔·波维以莫须有的“危害学生安全”为由被解雇。

丹尼尔·波维事后找了一圈工作,都被要求先道歉再入职。

结果这一要求把丹尼尔·波维给惹恼了,我又没错,干嘛要我道歉?

此处不留爷,自有留爷处,处处不留爷,爷去投八路!

于是,丹尼尔·波维收拾行李,来到了中国,加盟小米,也就有了如今小爱同学的亮眼表现。

被西方政治正确逼到中国的外国科学家,其实有很多,比如被动物保护组织逼到中国的脑外科专家洛戈塞蒂斯等等。

很多中国人意识不到的是,相比被政治正确搞得乌烟瘴气的外国科研圈子,社会生活简单、科研环境单纯、资金投入丰厚的中国,已经算是非常难得的科研圣地了。

肆

中国人,很喜欢一种植物——竹子,古代文人经常用“君子如竹”来自喻。

在湖南,有一种竹子叫毛竹,这种毛竹很有意思,笋尖破土而出后,一年、两年、三年、四年,四年的时间,竹子生长的高度仅仅有3厘米,缓慢到几乎看不见它在生长。

这么慢,让人看得失望至极。

但是到了第五个年头,毛竹就会以30厘米的速度生长拔高,只要一个半月的时间,就能长到15米高!

所以我们就会有个感觉,整个山上昨天还光秃秃呢,今天就突然涌现出了一片片郁郁葱葱、又高又粗的竹林,根根都是有用之才!

其实,前四年毛竹不是不长,而是在扎根,在地表不显山不露水的时候,毛竹的根系已经延伸了数百平米,为接下来的爆发打下了坚实的基础。

中国的科技,也是如此。

1949年10月1日那一天,中国播下了一颗种子,此后的70年时间,中国都在慢慢扎根。

抗美援朝立国之战与苏联工业项目转移。

土地改革与剿匪。

扫盲运动与赤脚医生下乡。

改革开放与科教兴国。

九年义务教育与扩招。

“双引工程”与“千人计划”。

《863计划》到《中国制造2025》。

……

中国就这么一步一步,默默修炼内功,静待神功大成、开宗立派、涤荡邪魔。

现在那些“爆发”,其实只是开胃菜,因为严格来说,这些项目都是五六年前甚至十年前立项的成果,已经不够先进,可以展示。

我们现在吃的果子,是十年前种下的,那这十年我们有没有栽果树?栽了多少果树?栽了多少品种的果树?

你猜?

这个世界,终究是物质的,物质决定一切。

中国现在处于人类工业巅峰、电力资源巅峰、受教育人口巅峰,除了足球,还有什么中国人实现不了的?

眼前的困难,不算什么。

向前看,中国人!