印度、伊朗、土耳其:三个国家,三种道路,为何都走不通?

来源:鼠妈杂谈

微信号:gh_6186907f13df

印度扼守印度洋,伊朗控制波斯湾,土耳其横跨欧亚,均为“一带一路” 倡议中的关键节点。

这三个国家,我们喜欢也好,讨厌也罢,都绕不开,躲不过。

了解他们,面对他们,是我们必须要做的功课。

这三个国家选择了截然不同的现代化道路:

土耳其国父凯末尔强行切割伊斯兰传统,走了一条完全西化的道路;

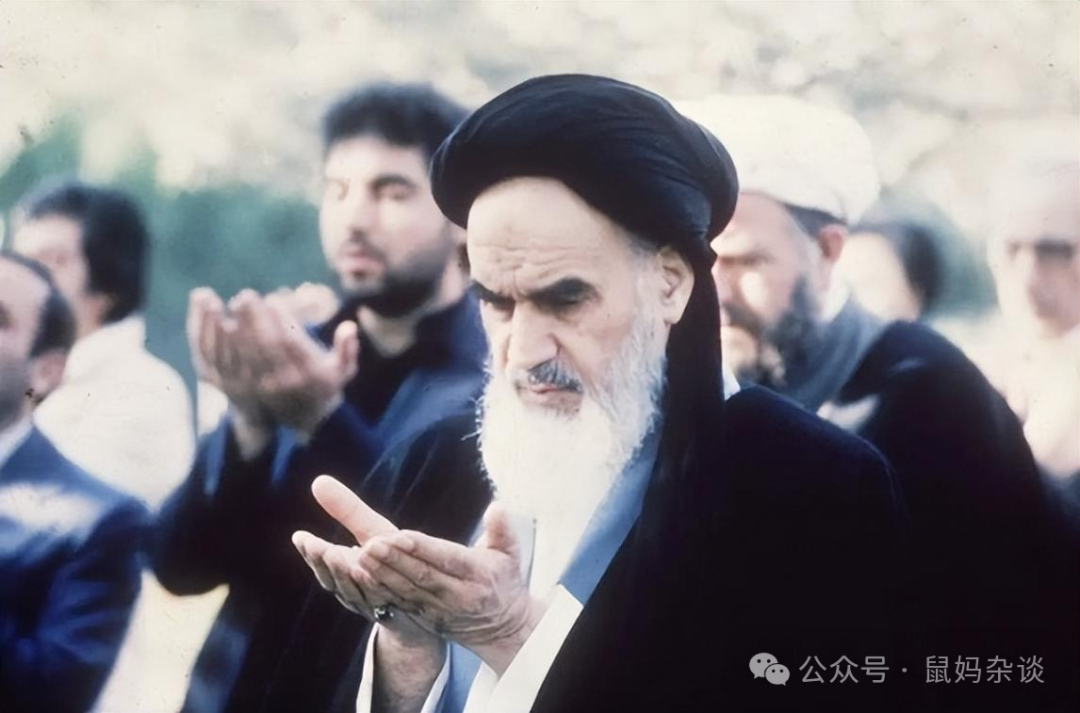

伊朗霍梅尼以“不要东方、不要西方、只要伊斯兰” 的思想构建了政教合一的神权共和国;

印度尼赫鲁走了既要资本主义又要社会主义的“第三条道路”,史称 “尼赫鲁社会主义”。

时间来到了2025 年,三个国家面前仍然是十字路口,左转、右转、向前还是后退,茫然不知所措。

它们面临着相似的困境:社会撕裂、通货膨胀和外交困顿。

三个国家都自称文明古国,但在现代化道路的选择上,明显都走向了战略投机。

三条歧路:理想主义如何沦为现实囚笼1923 年,凯末尔在奥斯曼帝国的废墟上建立土耳其共和国时,面对的是一个宗教传统根深蒂固、民族成分复杂多元的国家。

他坚信:世俗化是现代化的基础,只有彻底切断与伊斯兰的联系,全面拥抱西方,才能实现国家的现代化。

于是,一场堪称“文化阉割” 的激进改革席卷安纳托利亚高原。

在语言改革方面,凯末尔政府于1928年颁布《文字改革法》,强制废除使用了千年的阿拉伯字母,改用拉丁字母拼写土耳其语。

这项改革虽然提升了识字率,却造成了严重的文化断裂,如今,92% 的土耳其年轻人无法阅读奥斯曼帝国时期的文献,历史记忆出现巨大断层。

宗教领域的改革更为激进:关闭宗教学校,取缔苏菲教团,将清真寺置于国家控制之下,甚至立法禁止公职人员佩戴宗教服饰。

1925 年,政府因一位市民佩戴传统费兹帽而将其当众绞死,此类事件在安纳托利亚农村激起强烈反弹,为后来的宗教回流埋下了伏笔。

凯末尔的世俗化改革在城市精英阶层获得支持,却在广大农村地区遭遇抵制。

这种社会分裂在20 世纪后期逐渐显现:伊斯坦布尔的知识分子喝着咖啡讨论康德哲学时,安纳托利亚的农民仍在按照伊斯兰教法生活。

2020 年,埃尔多安政府将圣索菲亚大教堂从博物馆重新改为清真寺,这一举措不仅引发国际社会谴责,更被视为对凯末尔世俗化遗产的公然颠覆。

比文化分裂更为致命的是民族政策的失误。

凯末尔推行的“土耳其化” 运动要求境内所有民族放弃自身文化认同,这一政策在库尔德人聚居区引发持续反抗。

库尔德人占土耳其人口的18%,却长期被剥夺使用本民族语言的权利。

1984 年,库尔德工人党发动武装起义,至今已造成超过 4 万人死亡,成为土耳其经济发展的巨大拖累,仅 2015-2023 年间,库尔德问题就导致土耳其 GDP 损失约 3.5%。

如今的土耳其,正陷入世俗与宗教、中央与地方的双重撕裂。

埃尔多安执政23 年间,虽然通过基础设施建设短暂提振经济,但过度依赖外资和房地产的模式最终引发债务危机,2025 年通胀率飙升至 58%,货币里拉对美元汇率较 2013 年贬值 85%。

当西化精英与宗教民众在街头对峙,当库尔德人的枪声与清真寺的诵经声交织,这个曾梦想成为“欧洲模范生” 的国家,正在现代化的十字路口迷失方向。

1979 年,霍梅尼乘坐波音 747 返回德黑兰时,受到数百万伊朗人的夹道欢迎。

这位身穿黑色长袍的宗教领袖,用“不要东方,不要西方,只要伊斯兰” 的口号,推翻了巴列维王朝的世俗统治,建立了世界上首个伊斯兰共和国。

霍梅尼提出的“法基赫监护” 理论,将什叶派宗教领袖的权力提升至国家治理的核心地位,形成了独特的神权政治体制。

在这套体制下,最高领袖掌握军队、司法和媒体大权,总统和议会仅拥有有限的行政权力。

革命卫队作为神权体制的重要支柱,不仅承担国防职责,更深度介入经济领域,控制着石油、电信、金融等关键产业,垄断了全国60% 的 GDP。

这种“军事 - 宗教 - 经济” 复合体的存在,导致技术官僚被边缘化,市场经济活力严重不足。

数据显示,伊朗非石油产业仅占GDP 的 35%,远低于中东平均水平的 58%。

为应对西方制裁,伊朗政府提出“抵抗经济” 战略,试图通过自给自足摆脱外部依赖。

但封闭的经济体制最终导致效率低下:

2023 年,伊朗青年失业率高达 28.5%,其中 15-24 岁群体失业率更是突破 40%;

通货膨胀率在制裁压力下飙升至47%,基本食品价格较 2018 年上涨 300%。

更令人痛心的是,曾经在中东领先的社会福利体系大幅倒退,婴儿死亡率从2010 年的 18‰升至 2023 年的 25‰,预期寿命下降 3.2 岁。

神权体制的合法性危机在2022 年的 “头巾抗议” 中集中爆发。一名年轻女性因涉嫌违反头巾规定死亡后,抗议浪潮席卷全国,“女人、生命、自由” 的口号响彻德黑兰街头。

抗议者不仅反对宗教管制,更表达了对经济困境的不满——“不要加沙,不要黎巴嫩,只要伊朗” 的标语,直指政权将资源过度投入地区扩张而忽视民生的政策。

伊朗的困境源于神权体制与现代社会的根本矛盾:

一方面,宗教领袖试图用伊斯兰教法规范现代社会的一切领域,导致制度僵化;

另一方面,占人口60% 以上的年轻一代渴望融入世界,对封闭保守的体制日益不满。

当革命卫队用武力维持统治时,这个拥有丰富石油资源和悠久文明的国家,正陷入“既无法退回传统,又难以融入现代” 的两难境地。

1947 年,尼赫鲁在德里红堡升起印度国旗时,曾豪情万丈地宣布:“一个新的时代开始了。”

这位印度独立后的首任总理,试图在摆脱英国殖民统治后,构建一条既不同于西方资本主义、也不同于苏联社会主义的“第三条道路”:在议会民主的框架下,推行计划经济和社会公平。

然而,种姓制度、宗教矛盾和地方割据等历史遗产,却让这场现代化实验举步维艰。

印度宪法虽然废除了种姓制度,规定“法律面前人人平等”,但现实中,种姓歧视仍根深蒂固。

数据显示,占人口15% 的贱民(达利特)仅拥有全国 4.5% 的土地,在政府部门高级职位中占比不足 5%。

教育领域的不平等更为显著:贱民家庭的儿童辍学率高达42%,是高种姓家庭的 3 倍。这种结构性不平等,使得印度的民主制度沦为 “形式平等” 的装饰品。

宗教矛盾是另一重枷锁。

印度教徒占人口的80.5%,穆斯林占 14.2%,但在议会 543 个席位中,穆斯林议员仅占 4.3%。

2019 年,莫迪政府颁布《公民身份法修正案》,将宗教因素纳入公民身份认定标准,引发全国范围的宗教冲突,造成超过 100 人死亡。

这种宗教民族主义的抬头,不仅撕裂了社会,更破坏了经济发展的稳定环境。

印度的经济结构呈现严重的“二元化” 特征:

一方面,IT 产业和金融服务业高度发达,占 GDP 的 28%,班加罗尔成为全球知名的科技中心;

另一方面,农业人口仍占45%,其中 60% 的农民生活在贫困线以下。

这种失衡源于政府政策的短视,过度扶持服务业而忽视制造业和农业现代化,导致就业岗位严重不足,每年有1200 万青年进入劳动力市场,却仅有 400 万个岗位可供选择。

2022 年,印度爆发了历史上最大规模的农民抗议,超过 2.5 亿农民参与其中,反对政府推出的农业改革法案。

这场持续一年的抗议最终导致800 人死亡,迫使政府撤回法案,暴露了印度民主制度的低效与脆弱。

当城市中产阶级在社交媒体上讨论“印度制造” 时,农村地区的农民仍在为土地所有权流血 —— 这种巨大的社会鸿沟,正是印度现代化道路的最大障碍。

现代化进程本质上是传统文明与现代文明的对话与融合,但印度、伊朗、土耳其三国却陷入了“非此即彼” 的极端思维,导致传统与现代的严重撕裂。

土耳其的凯末尔主义者将伊斯兰传统视为现代化的障碍,试图用行政手段彻底清除宗教影响。

这种“文化阉割术” 虽然在短期内建立了世俗国家的框架,却造成了国民身份认同的危机。

当年轻一代无法阅读祖先留下的文献,当宗教习俗被强行禁止,社会便失去了精神纽带,为后来的宗教复兴提供了土壤。

数据显示,土耳其的宗教信徒比例从1970 年的 75% 升至 2023 年的 93%,清真寺数量增加了 3 倍,反映出传统力量的顽强反弹。

伊朗的神权体制则走向了另一个极端,它将伊斯兰教法视为解决现代问题的万能钥匙。

霍梅尼及其追随者认为,西方现代化带来的道德堕落和社会不公,只能通过回归纯粹的伊斯兰价值观来纠正。

这种思维导致对现代科技和管理制度的排斥,形成了“封闭性现代化” 的悖论:

一方面需要现代技术发展经济;

另一方面又害怕现代思想冲击神权统治。

结果是,伊朗在核能、航天等领域取得突破的同时,互联网普及率仅为68%,社交媒体长期被严格管控。

印度的困境则在于对传统社会结构的妥协。

尼赫鲁虽然渴望建立现代国家,却不敢触动种姓制度和宗教势力的根本利益,导致前现代的社会关系与现代政治制度并存。

这种“半截子改革” 使得法律上的平等难以转化为现实中的公平,民主制度反而成为精英阶层维护既得利益的工具。

三国的教训表明:

现代化既不能像土耳其那样对传统进行“外科手术式” 的切除,也不能像伊朗那样用传统包裹现代,更不能像印度那样在传统与现代之间进行无原则的妥协。

真正成功的现代化,需要在传统文明的土壤中培育现代因子,实现文化传承与时代变革的辩证统一。

国家能力是现代化的基础,包括资源聚集能力、政策执行能力和危机应对能力等。

印度、伊朗、土耳其三国的制度设计,均存在严重缺陷,导致国家能力不足和制度效能低下。

土耳其的多党制在埃尔多安时期演变为“竞争性威权主义”—— 通过操纵选举、控制媒体维持执政地位,却牺牲了政策的连续性和科学性。

埃尔多安在20 多年执政期间,先后更换了 12 任经济部长,货币政策反复无常,从高利率到低利率再到 “汇率管制”,导致市场信心崩溃。

2023 年,土耳其的外国直接投资较 2013 年下降 72%,反映出投资者对其制度稳定性的担忧。

伊朗的神权体制存在严重的“权力碎片化” 问题 —— 最高领袖、总统、议会、革命卫队等机构权力交叉重叠,决策效率低下。

2021 年,鲁哈尼政府提出的经济改革方案因遭到保守派议员反对而夭折;

2023 年,莱希政府试图放松部分制裁领域的管制,又被革命卫队以 “维护伊斯兰纯洁性” 为由阻止。

这种体制内耗使得伊朗在面对制裁和疫情等危机时,难以形成有效应对。

印度的议会民主则陷入了“民粹主义陷阱”—— 政党为赢得选举,往往推出短期福利政策,而忽视长期发展规划。

例如,各邦政府普遍推行的“免费电力”“粮食补贴” 等政策,导致财政赤字高企(2023 年达 GDP 的 9.2%),难以投入基础设施和教育医疗。

同时,印度的联邦制设计导致中央与地方权力划分不清,全国性市场难以形成,物流成本占GDP 的 14%,远高于中国的 7%。

国家能力的不足直接体现在治理效能上:

土耳其的通胀率失控,伊朗的青年失业率高企,印度的贫困问题难以解决,均反映出政府在调控经济、创造就业、改善民生等方面的无能。

当国家无法为民众提供基本的公共服务和发展机会时,再完美的制度设计也只是空中楼阁。

作为地缘枢纽国家,印度、伊朗、土耳其本应利用其地理位置优势,在大国博弈中获取发展资源,但其外交策略却存在严重失误,导致地缘优势转化为战略负担。

土耳其试图在北约与俄罗斯之间“左右逢源”,却陷入了 “战略投机” 的困境。

一方面,土耳其作为北约成员国,获得了军事保护和经济援助;

另一方面,又与俄罗斯在能源、军工等领域密切合作,甚至购买S-400 防空系统,引发美国制裁。

这种“骑墙” 策略虽然短期内获得了一些利益,却损害了其长期信誉。

同时,土耳其在中东地区的扩张野心(如介入叙利亚、利比亚内战)导致军费开支激增,2023 年军费占 GDP 的 2.8%,远超北约平均水平的 2%,严重挤压了民生支出。

伊朗的“什叶派之弧” 战略使其陷入与沙特、以色列等国的长期对抗。

为支持也门胡塞武装、黎巴嫩真主党等代理人,伊朗每年投入约150 亿美元,相当于其年石油出口收入的 30%。

这种地区扩张政策引发了国际社会的广泛制裁,石油出口量从2018 年的 280 万桶 / 日降至 2023 年的 110 万桶 / 日,损失外汇收入超过 3000 亿美元。

同时,伊朗与美国的持续对立导致其难以融入全球产业链,科技和经济发展受到严重制约。

印度的“战略自主” 外交看似灵活,实则陷入了 “安全困境”。

为应对中国和巴基斯坦,印度将60% 的军费用于边境防御,2023 年军费开支达 810 亿美元,占 GDP 的 2.1%,却忽视了制造业升级和基础设施建设。

同时,印度在“印太战略” 中过度向美国倾斜,导致与中国的关系紧张,2020 年加勒万河谷冲突后,双边贸易额下降 15%,影响了印度的经济发展。

三国的地缘战略失误表明,后发国家在大国博弈中应保持战略定力,以国家利益为根本导向,避免被卷入地缘冲突。

将地缘优势转化为发展红利,而非战略负担,是现代化进程中必须解决的课题。

当印度、伊朗、土耳其在现代化道路上步履维艰时,中国却走出了一条独具特色的发展道路。对比三国的困境与中国的成就,我们可以发现一些关键的制度密码。

中国始终坚持“创造性转化、创新性发展” 的文化方针,实现了传统文明与现代文明的和谐共生。

一方面,春节、端午等传统节日被列为法定假日,书法、京剧等传统文化得到保护和传承;

另一方面,5G、人工智能等现代科技迅猛发展,数字经济规模达 50 万亿元,占 GDP 的 41%。

这种“守正创新” 的发展模式,避免了土耳其式的文化断裂和伊朗式的文化封闭。

中国的实践证明,传统文化可以成为现代化的宝贵资源:

“民为邦本” 的思想转化为 “以人民为中心” 的发展理念;

“天下大同” 的理想孕育了 “人类命运共同体” 的倡议;

“和而不同” 的智慧指导着中国的外交政策;

这种文化自觉与自信,为现代化提供了强大的精神支撑。

中国实行“有效市场 + 有为政府” 的体制,既发挥了市场在资源配置中的决定性作用,又更好地发挥了政府作用。

在脱贫攻坚战中,全国动员25.5 万个驻村工作队、300 多万名第一书记和驻村干部,实现了近 1 亿农村贫困人口脱贫,展现了强大的资源动员能力;

在科技创新领域,通过“新型举国体制” 攻克了芯片制造、高铁等关键技术,避免了伊朗式的技术封锁困境。

中国的五年规划制度确保了政策的连续性和前瞻性。

从“一五” 计划到 “十四五” 规划,中国始终坚持长期发展目标,避免了印度式的民粹主义短期行为。

2023 年,中国的研发投入占 GDP 的 2.55%,高铁里程达 4.2 万公里,均居世界第一,反映出国家能力与市场活力的良性互动。

中国在外交上坚持独立自主的和平外交政策,同时积极融入全球经济体系。

一方面,坚守不结盟原则,在大国博弈中保持战略自主,避免了土耳其式的地缘投机;

另一方面,通过“一带一路” 倡议与 152 个国家开展合作,2023 年对 “一带一路” 沿线国家进出口额达 13.8 万亿元,占外贸总额的 34.6%,将地缘优势转化为发展红利。

在核心技术领域,中国坚持“自主创新+ 开放合作” 的道路。

既加大研发投入,突破芯片、工业软件等“卡脖子” 技术;

又积极参与国际科技合作,在新能源、生物医药等领域与各国共享成果。

这种“自力更生为主,争取外援为辅” 的策略,使中国在复杂的国际环境中保持了发展的主动权。

通过与印度、伊朗、土耳其的对比,中国制度展现出四大优势:

政治整合力:中国的单一制国家结构和党的集中统一领导,确保了“全国一盘棋”,避免了土耳其的宗教分裂、印度的种姓对立和伊朗的权力内耗。

政策连续性:五年规划和干部任期制等制度,保证了政策的稳定性和持续性,克服了土耳其式的政策摇摆和印度式的短视行为。

资源动员力:在应对疫情、自然灾害等危机时,中国能够迅速集中人力、物力、财力,展现出强大的组织能力,远超三国的制度效能。

民生保障网:中国建立了世界上最大的基本医疗保障网(覆盖13.6 亿人)和社会保障体系,基本消除了绝对贫困,避免了印度式的结构性贫困和伊朗式的民生凋敝。

世纪追问:人类文明的出路何在

印度、伊朗、土耳其的发展困境,折射出后发国家现代化进程中的普遍难题:

如何处理传统与现代的关系?

如何平衡国家权力与个人自由?

如何在全球化中保持自主性?

这些问题的答案,不仅关乎三国的命运,更关乎人类文明的未来走向。

三国的实践证明,西方模式并非现代化的唯一选择。

土耳其的全盘西化导致文化认同危机,说明现代化不能脱离自身的文明根基;

伊朗的神权政治窒息了社会活力,表明复古倒退无法解决现代问题;

印度的民主实验未能实现社会公平,显示照搬西方制度难以适应本土国情。

当西方中心论的神话逐渐破灭,人类需要探索更加多元的现代化路径。

中国的发展道路提供了一种新的可能:

在保持文明主体性的同时拥抱现代化;

在发挥国家作用的同时激发社会活力;

在坚持独立自主的同时推动开放合作。

历史正在进行一场无声的判决:

2025 年,当土耳其的通胀率突破 58% 时,中国的 CPI 涨幅稳定在 2.1%;

当伊朗的青年失业率高达28.5% 时,中国的城镇调查失业率控制在 5.2%;

当印度的贫困人口仍达2.3 亿时,中国已建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系。

人类文明的出路,在于承认多样性、尊重差异性、追求共同性。

每个国家都有权利选择适合自身国情的发展道路,每种文明都有价值和尊严。

中国提出的“人类命运共同体” 理念,正是基于这种文明观:

不是要取代西方模式,而是要为人类提供更多选择;

不是要输出中国方案,而是要与各国共同探索。

印度、伊朗、土耳其的曲折历程给世界的警示是深刻的:

任何脱离本国实际的道路选择,最终都会付出沉重代价;

任何忽视民众福祉的制度设计,终将失去存在的根基。

当人类站在文明的十字路口,中国的实践告诉我们:唯有扎根自身文明沃土,坚持以人民为中心,拥抱时代变革浪潮,才能走出一条成功的现代化道路,为人类文明进步作出贡献。

三国的教训提醒我们:

现代化不是单向的西方化,而是传统与现代的创造性融合;

不是形式上的制度模仿,而是实质上的治理效能提升;

不是零和博弈的地缘争夺,而是互利共赢的合作发展。

在这个充满不确定性的时代,人类比以往任何时候都更需要智慧和勇气。

既要摆脱历史的枷锁,又要避免未来的陷阱;

既要保持文明的自信,又要具备开放的胸怀。

唯有如此,才能穿越现代化的迷雾,抵达文明进步的彼岸。

当然,以我们的标准去要求它们,有点欺负人,但任何国家,第一大要务都是解决内部问题,内部不稳,地动山摇。

土耳其全面西化,高兴的是伊斯坦布尔的城市精英,高原山区的老百姓得不到好处;

伊朗搞神权共和,高兴的是革命卫队和教士群体,城乡百姓得不到好处;

印度搞英国民主,高兴的是城市精英和高种姓人群,老百姓还在底层挣扎。

任何现代化,都要将发展成果惠及百姓,只掌握在一部分人手中,必将矛盾丛生。

这三个国家都想在我们推进一带一路的进程中得到好处,这是人之常情。

合作共赢可以,但想拿捏中国,纯粹是想瞎了心。