驶向加沙的“坚韧号”!

作者:代山

来源:卢克文工作室(ID:lukewen1982)

一、前进中的萨穆德

当地时间10月1日晚,希腊克里特岛以南的地中海夜色中,“全球坚韧号船队”的导航灯在浪尖中忽明忽暗,像是在黑暗里跳动的希望火种。

船长皮埃尔・勒梅尔的指节因紧握舵盘而泛白,雷达屏幕上密集的光点连成一片,那是由40多艘民用船只组成的“全球坚韧船队”或者“全球萨穆德船队”(Global Sumud Flotilla),船上搭建着497人,来自46个国家,包括瑞典“环保少女”格蕾塔·通贝里、南非前总统曼德拉的孙子曼拉·曼德拉、西班牙巴塞罗那前市长阿达·科洛。

萨穆德(Sumud)是阿拉伯语,字面含义是“坚韧”“坚定”“忍耐”,不是指“暴力对抗”,而是指“以生存为抵抗”。对领土被占、家园被毁的巴勒斯坦民众来说,它早已超越单纯的字面意义,升华为一种抵抗战争绝望、凝聚民族精神的政治符号。

“全球萨穆德船队”以“Sumud”命名,正是借用这一概念的象征意义,呼应巴勒斯坦民众坚守生存权的诉求,传递出“不忽视苦难、不放弃希望” 的人道立场。

“萨穆德”的每一艘船都载着沉甸甸的使命。250吨婴儿奶粉被分装在印着淡蓝色小熊图案的纸箱里,上面用阿拉伯语写着“萨穆德”。

紧邻奶粉区的是医疗物资舱,创伤急救、慢性病治疗、儿童用药三类药品整齐码放。最上层是5万份抗生素和止血纱布;中层是为糖尿病患者准备的胰岛素冷藏箱;下层则堆满了儿童退烧药和止咳糖浆。这些都是加沙医院紧缺的药品。联合国报告显示,加沙80%的医院因轰炸或物资短缺停摆,约1.7万名糖尿病患者依赖胰岛素治疗。很多慢性病患者因为缺医少药被夺取了生命。

再往货舱深处走,是保障基本生存的生活物资区。150吨袋装小麦粉被装在防水编织袋里,每袋都能满足一个五口之家一周的主食需求;80吨食用油和50吨压缩饼干堆放在通风处,压缩饼干的包装上印着“高能量”字样,这些是专门给流离失所、没有烹饪条件的家庭准备的。

这些物资被船员们小心翼翼地固定在货舱里,避免航行颠簸造成损坏。当船身轻微晃动,医疗物资的锡箔纸反射出细碎的光,在幽暗的货舱里汇聚成温暖的力量,朝着加沙的方向缓慢推进。

船队的目的是突破以色列的封锁,将人道援助物资送到加沙。

二、赎罪日的抓捕行动

10月2日凌晨,以军开始了拦截行动,而10月2日正是犹太教的赎罪日。

赎罪日是犹太教中最神圣、最庄严的节日,这一节日的核心是“忏悔与赎罪”:根据犹太教传统,13岁以上的犹太教徒需在当天禁食、禁水,停止一切工作与娱乐活动,全天聚集在犹太会堂祈祷,反思过去一年的过错,向上帝请求宽恕。

讽刺的是,以军在这一天的所作所为同赎罪日的信仰完全相反。

随着距离加沙海岸越来越近,船队的无线电里断断续续传来干扰声,夹杂着刺耳的以色列广播,“萨穆德”船队通过无线电重复向以色列海军声明:

“我们是一支和平、非暴力的人道主义团队。我们的行程符合国际法。我们正在向饥饿的人们运送食物、救援物资和婴儿奶粉。全世界都在关注我们,那些实施敌对行为的人将被追究责任”。

然而,这份声明无济于事。

当“坚韧号”距离加沙海岸仅70海里的国际水域的时候,突然响起刺耳的警报。皮埃尔船长猛地攥紧舵盘,雷达屏幕上瞬间涌现出十几个高速逼近的光点——以色列海军的快艇正从三个方向包抄而来。

“他们来了”,负责监控通信的荷兰志愿者脸色发白。按照计划,他们遇到紧急情况会第一时间联系此前约定护航的意大利军舰。可是意大利人却临阵脱逃了!

就在一天前,意大利国防部在一份声明中表示,一旦船队进入距离加沙海岸线150海里以内,随行的意大利护卫舰将停止航行,希望船队将援助物资停泊在塞浦路斯港口,避免与以色列军队发生冲突。

“坚韧”船队严正拒绝意大利的这一提议,他们在声明中援引了阿拉伯的一句谚语,尽管狗在狂吠,马队继续前行。

此前以色列驻意大利大使曾公开警告,若意大利坚持为“有恐怖主义关联嫌疑”的船队护航,将影响两国关系。后来得知,以色列以终止军火贸易合作为要挟,迫使意大利放弃护航。这一内幕被意大利《晚邮报》在事后披露。

凌晨2点,以色列海军率先对船队中三艘领头船发起行动:一艘土耳其籍货船遭到快艇“故意冲撞”,船身右侧被撞出半米宽的裂口。“坚韧号”的甲板则被高压水炮持续喷射,戴着黑色面罩的以色列士兵通过绳索强行登上“坚韧号”。

船长皮埃尔站在被扣押的甲板上,望着加沙方向的夜空,冰冷的海水混合着雾气模糊了他的视线,喉咙里的话最终变成了沉默的愤怒。

“环保少女”通贝里同样被捕,她搭乘的“玛德琳”号作为船队的宣传旗舰,自然成为以军登船的重点关照对象。当以军快艇包围“玛德琳”号时,还派出无人机向甲板喷洒白色刺激性粉末,致使多名船员暂时失明、剧烈咳嗽,随后以军强行将通贝里及她的同伴押解到军用舰艇上,他们携带的手机、电脑等电子设备则被扔入海中。

最终,包括“坚韧号”“马德琳号”在内的41艘船只、400多人被以军押往以色列阿什杜德港,这些船只将被迫返航,400多人将被遣返。

以色列后来发表了一份不痛不痒的声明,再次把以巴冲突包裹为“民主国家VS恐怖集团”的叙事。以方称船队的“部分参与者与哈马斯有关”,且“未经许可进入交战区域”,因此必须通过以色列的“既定渠道” 转运物资,援助物资将在以色列港口接受“安全审查”,再转运至加沙地带。

但这一说法遭到国际社会驳斥。联合国此前多次强调,以色列对加沙的海上封锁“违反国际法”。国际法院2023年的裁定已明确要求 “确保人道援助自由进入”。

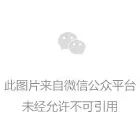

以色列哪里还在乎所谓的国际社会,内塔尼亚胡强调以色列要做好被国际社会孤立几十年的准备,而以色列常驻联合国代表埃尔丹在联合国大会上当着各国代表的面用碎纸机粉碎《联合国宪章》封面。

社交媒体Instagram的一段视频显示,被捕之前,船员们共同唱起了意大利反法西斯歌曲《啊,朋友再见》(Bella ciao)。

历史充满了吊诡,二战期间曾经饱受法西斯屠杀的以色列,如今正一步步成为加沙人民眼中的法西斯。

极端化的锡安主义(犹太复国主义)正急剧变质为21世纪的法西斯主义。

抗议,抗以。

“坚韧号”船队被拦截的消息传来,瞬间点燃了全球民众的愤怒。阿拉伯国家联盟和伊斯兰合作组织国家再次谴责以色列的种族灭绝行径,要求暂停以色列的联合国会员国资格。

哥伦比亚总统佩特罗在社交媒体上谴责以色列,要求释放2名参与行动的哥伦比亚人,宣布驱逐在哥伦比亚的以色列外交官,终止两国的自由贸易协定。

欧洲民众的血压也上来了。

“食物不是武器”“停止封锁加沙”“停止大屠杀”“自由属于巴勒斯坦”等口号在欧洲街头的抗议声浪中此起彼伏。

在意大利那不勒斯,数万民众从市中心的马吉奥广场出发,举着加沙儿童的照片,谴责当局撤回护航的决定。

在德国首都柏林,以“聚焦加沙”为主题的大规模游行持续上演,要求德国政府全面停止对以色列供武,并承认巴勒斯坦国。

在法国巴黎的共和国广场,欧洲议会的法国议员里玛·哈桑,拿着“玛德琳”号船员举着双手的照片,对着麦克风大声演讲:“以色列的轰炸和封锁导致6.5万加沙民众死亡,50多万人面临饥荒,150万人面临粮食短缺,我们不能再沉默!”

里玛·哈桑,毕业于巴黎第一大学,目前是欧洲议会议员,拥有巴勒斯坦和法国双国籍,她的讲话不时被人群的欢呼声打断。

在欧洲街头的抗议游行中,不少犹太民众也举着“犹太人与巴勒斯坦人共同和平生活”“我们与加沙同在”的牌子。不少犹太民众表示,“和平不能靠武器换来”。

而这场抗议浪潮的背后,是欧洲多国承认巴勒斯坦国的坚定步伐。早在2024年2月,爱尔兰率便先打破沉默,总统迈克尔·希金斯在都柏林城堡发表声明,正式承认巴勒斯坦为独立主权国家。

随后,西班牙、葡萄牙、比利时、挪威等欧洲12国相继跟进,陆续宣布承认巴勒斯坦国。在欧洲的挺巴浪潮中,西班牙始终站在最前列,成为抗击以色列侵略行径的先锋力量,是首个对以色列实施军事禁运的欧盟大国,就连一年一度的欧洲歌唱大赛,西班牙也不允许以色列参加。

要知道,历史上阿拉伯穆斯林曾统治西班牙中南部长达781年,留下了珍贵的安达卢斯历史遗产。西班牙长期将自己定义为欧洲与阿拉伯世界之间的沟通桥梁。1991年,正是在西班牙马德里召开中东和平会议,确立了“土地换和平”的基本原则,开启了巴以问题的马德里进程。

今年6月,欧盟议会以58%的赞成票通过决议,呼吁成员国尽快推动巴勒斯坦建国进程,以1967年边界为基础,实现巴以两国和平共处。欧盟民调显示,2025年欧洲支持承认巴勒斯坦国的民众比例已达68%,较 2023年上升23个百分点,在西班牙、爱尔兰等国,这一比例更是超过80%。

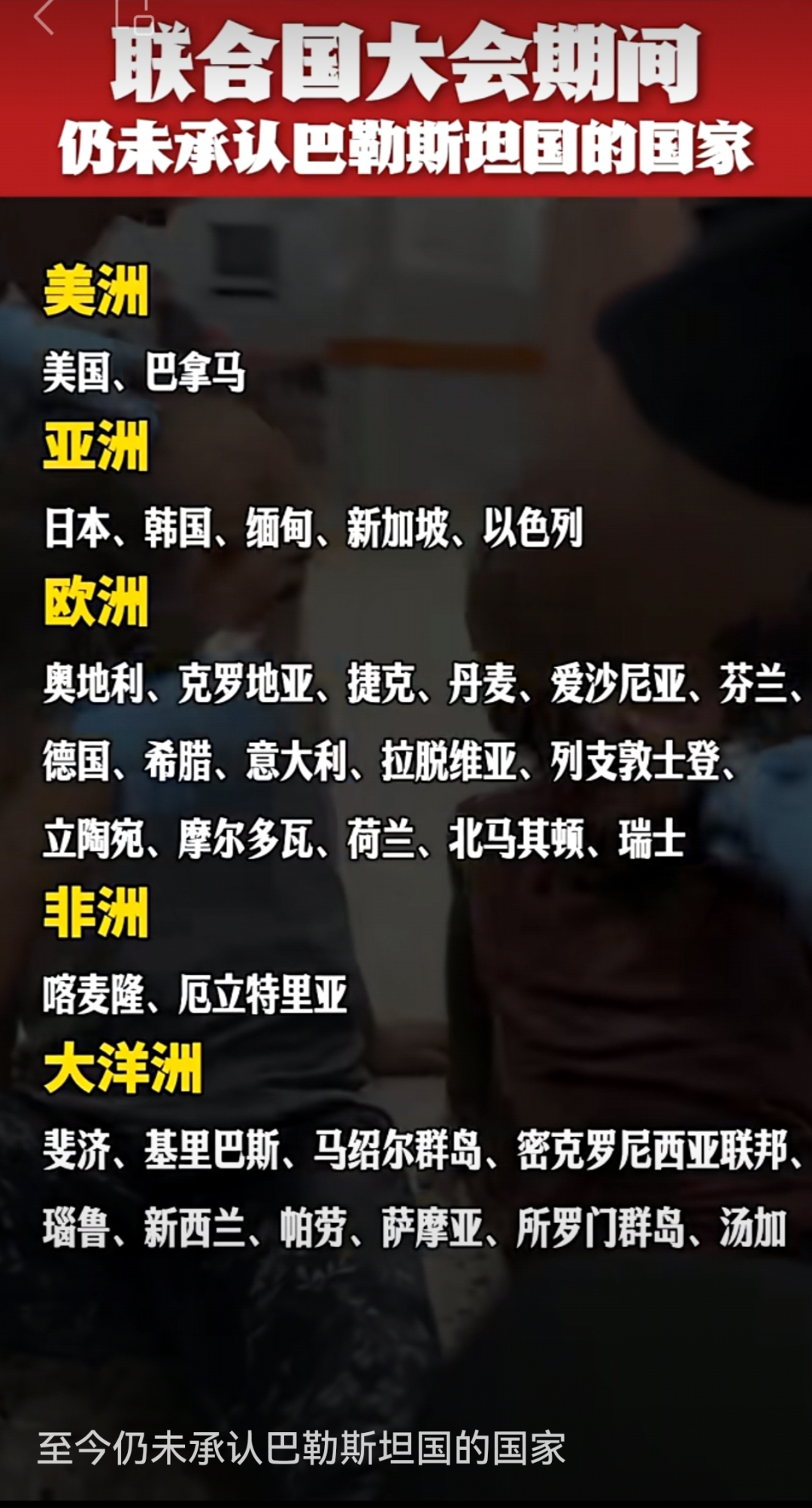

今年9月以来,“承认潮”再次席卷西方。在刚刚举行的联合国第80届大会期间,英国、法国、加拿大、澳大利等传统西方国家相继承认巴勒斯坦国。截至2025年9月,全球已有157个国家承认巴勒斯坦国,占联合国193个成员国总数的80%以上。

而不承认巴勒斯坦的国家主要有:美洲的美国、巴拿马;欧洲的德国、意大利、芬兰、丹麦、奥地利、希腊、瑞士、北马其顿等;亚洲的以色列、日本、韩国等;大洋洲的新西兰等。

不难看出,不承认巴国的国家主要是美国的铁杆盟友,而广大亚非拉都基本对巴勒斯坦予以承认,这是巴以冲突上的全球主流立场。

所有人都知道,中东和平的最大阻碍不是以色列,而是美国。

四、两个以色列

众所周知,世界上存在两个以色列,一个是本土的以色列,一个是美国的以色列。

犹太人的血统认定通常依据母系血统,若母亲是犹太人,其子女便被视为犹太人。以色列建国之初,本国的犹太人仅有70万,同时期的美国才是全球最大的犹太人聚居国,犹太人口约400万。今天,全球犹太人口约1580万。其中以色列第一,犹太人口700多万。美国第二,犹太人规模仍有600多万。

翻开美国权力图谱,犹太裔的身影几乎遍布核心角落。这个仅占美国总人口2%的群体,却在政坛、金融、媒体等领域形成巨大影响力,成为美国“深层国家”的重要组成部分,能够深度左右美国的内外决策。

政治上,美国政坛长期存在“犹太精英圈层”。特朗普的女婿、拜登的两个儿媳、克林顿的女婿以及美国前国务卿基辛格、布林肯都是犹太人。国会议员中犹太人的比例约为9%。

经济上,犹太财团掌控大量政治献金。历任美联储主席也几乎都是犹太人。高盛、贝莱德、花旗银行等顶级金融机构创始人也是犹太人。美以公共事务委员会是美国最有影响力的院外游说集团。

社会上,支持以色列已成为政治正确。《纽约时报》、CNN等主流媒体由犹太人掌控。美国40%的人口认同“以色列是上帝赐予犹太人的土地”。基督教锡安主义组织“基督徒联合支持以色列”拥有1000万会员。

特朗普今年在参加完北约峰会后兴奋地说道,北约秘书长吕特管他叫爸爸。但漂亮国和以色列之间,究竟谁是谁的爹,还真不好说。

美国的角色更像是那个“听话的儿子”。美国对其他国家的援助要附带各式各样的苛刻条款,而对以色列的支持近乎无条件。

军事上为以色列供武。以色列每年的军费预算在200亿美元左右,而从美国获得的军援就有将近40亿美元。在拜登签署的2024年对外援助法案中,美对乌克兰援助600亿美元,对以色列援助260亿美元,对亚太国家援助80亿美元。

外交上为以色列站台。今年9月18日,联合国安理会在第10000次会议上,15个安理会成员国中有14票赞成加沙停火决议草案,而美国再次一票否决搁置草案。这已经是美国第6次一票否决加沙停火的决议草案。

国际刑事法院(ICC)以涉嫌战争罪和危害人类罪,对内塔尼亚胡发出了国际逮捕令。美国则毫不犹豫地制裁国际刑事法院,包括对法官的个人制裁和对法院的金融制裁。

形成鲜明反差的是,3年前,当国际刑事法院因乌克兰战争制裁普京时,美国还对国际刑事法院的“英明决定”表示欢迎,如今却高举制裁大棒。据报道,国际刑事法院已提前为员工发放了2025年全年工资,以避免未来不能使用美元或swift支付系统。

特朗普刚刚公布的“20点加沙和平计划”同样偏袒以色列,该计划要求哈马斯彻底解除武装,没有明确提及“两国方案”,没有明确设定以色列撤军时间,允许以色列建立安全缓冲区。

特朗普表示,如果哈马斯拒绝,美国将继续支持以色列的摧毁行动,哈马斯将遭受前所未有的地狱般的打击。

未来中东的局势走向何方,加沙的命运何去何从,我们不得而知。

但有一点是明确的。

如果没有美国的武器供应,如果没有美国的外交纵容,以色列就不可能肆无忌惮地轰炸加沙,轰炸约旦河西岸,轰炸叙利亚,轰炸黎巴嫩,轰炸也门胡塞武装,轰炸伊朗,甚至轰炸1800公里以外的美国盟友——卡塔尔。以至于内塔尼亚胡骄傲地说,以色列有能力七线作战。

一句话,美国霸权不倒,中东小霸王难安。

五、从大海到河流

“全球坚韧船队”没有放弃。

最新消息,目前船队中还有一艘名为“马里内特”的船在继续行驶,穿过了以军拦截的海域,目前距离加沙海岸还有数十海里。

事实上,这不是“全球坚韧船队”的第一次航行,包括“玛德琳号”在内的船只已数次尝试抵近加沙。2025年6月,援助船队也曾在相同海域被拦截,以军同样以“安全审查”为由扣押物资,最终仅将10%的药品 “延迟转运”至加沙,而那些胰岛素、抗生素早已过了有效期。

被迫返航的途中,船长皮埃尔呆呆地站在驾驶舱里,回头看向可望而不可即的加沙海岸线,内心五味杂陈,暗暗下了决心:

这绝不是“坚韧号”的最后一次。

船长皮埃尔决定投身加沙救援的事业还是去年,起因是他在电视上看了一段对巴勒斯坦男孩的采访:记者问,“你长大后的愿望是什么”,男孩的回答击碎了所有人的幻想,“不,我感觉我活不到长大的那一天”。

那个巴勒斯坦的小男孩会平安长大么?皮埃尔常常问自己,他想起巴勒斯坦那一句著名的政治口号:

“从河流到大海,巴勒斯坦终将获得自由”。( "From the river to the sea, Palestine will be free")

河流指的是约旦河,大海指的是地中海。美国众议院前不久通过一项决议,将这句口号裁定为反犹主义。原因很简单,现任以色列总理、极右翼领导人内塔尼亚胡所领导的利库德集团,在1977年的初创纲领中曾经提出一个口号:“在大海与约旦河之间只能存在以色列的主权”。

如果说“从河流到大海”指的是巴勒斯坦人民的抗争与呐喊,那么“坚韧号”代表的则是“从大海到河流”,代表的是国际社会的支持和呼唤。

问题是,从大海到河流的距离还有多远?一艘艘“坚韧号”还要行驶多久才能靠岸?巴勒斯坦还要等待多长时间才能迎来国家的自由?

想到此处,皮埃尔开始着手盘算下一次的“坚韧号”的航行。