狄薇薇:特朗普的工签闹剧,是美国对外来劳工“毒瘾”的再一次发作

【文/东方军事专栏作者 狄薇薇】

一个多月以来,围绕传说中的“H-1B”及其他工作签证,特朗普政府已经折腾出了许多舆论风波:

先是鲁比奥下令停止一切卡车司机签证申请;然后9月初美国移民与海关执法局(ICE)扫荡了佐治亚州现代汽车工厂;9月19至21日又来了著名的“十万美元担保”新政;再之后9月底美国政府提出的“H-1B抽签概率按工资加权调整”新规细则正式发布(公示周期将在11月底到期);本文截稿前夕的10月8日,顶着美国政府关门,他们又加班出了一个关于免抽H-1B(主要影响博后和外籍大学教授等)的新限制。

这场漫长折腾的各种宣传口径几易其稿,直到10日笔者截稿时还有许多留学生群体关心的细节模糊不清,加上本月初中国的K签证新规突然出圈到美国互联网论坛,关于美国工签的讨论估计还会发酵很长一段时间。

对中国留学生来说,H-1B签证大头还是属于那些已毕业正在OPT实习的大厂IT精英留子、著作等身正在博后工作申请教职的生化环材PhD,以及“四大”或投行对冲基金的富二代数学天才的。笔者只是个初到美国的小透明,而且是汤姆·科顿和坎贝尔特许学莎士比亚的“人滚钱留”型留学生,若真有心毕业后赖在美国长期不归,大概只能指望“婚绿”、或嫁一个H-1B(自己获得H-4配偶身份)之后跟着转婚绿,将来护照贴上H-1B签证的指望约等于零——不过,正因为这样,这些日子里,笔者的心境恬淡如止水。10月初是美国大学的春假,有一周时间,适合思考一些不那么利益相关的、关于“美国工签”的话题。

从卡车司机说起

美国的移民卡车司机现在通常持有H-2B签证,但笔者想拿这个行业作引子。

很多男生可能玩过《美国卡车模拟》这个游戏。笔者今年在美国获得了驾照,由于先前不会开车,担心被莫名其妙吊销美国签证,学车时慕名买了一套,供自己练习克服对上路的恐惧心理。结果发现失算了:这个游戏里压根没有笔者所在的地区,甚至没有美国东海岸。

玩家扮演的卡车司机从加州开始接单,新手出生在美国南方边境最西端的圣迭戈

联想到(导致鲁比奥停发一切卡车司机工签的)在佛罗里达逆行撞死3人的印度锡克司机哈金德·辛格(Harjinder Singh),他本人的合法商业驾照(CDL)颁发于加州,以及他的在美身份(从南方边境走线入美被捕后释放、政治庇护申请提交待决),这个出生点设定简直像一个地狱笑话。

哈金德·辛格这个不懂英语、不会看美国路牌、毫无掉头常识、严重缺乏职业道德和同情心的政庇申请者能获得卡车司机执照,并不是毫无道理的。现实中,根据美国劳工部2024年的估计,从今年起至2034年,美国每年将空缺近24万重卡和拖挂卡车司机——在这个自动化、AI和机器人大发展的时代,作为少数至今仍专属人类、适合低学历壮年男性(MAGA基本盘)、在体力活中薪酬也相对较高的岗位之一,美国卡车司机莫名其妙地处于严重供不应求的状态。

其实,这不过是北美某种常态的缩影罢了。

美国建国的一大特色是,建立上层建筑的族群——新教白人男性,缺乏脚踏实地干苦力活的集体记忆。华盛顿纪念碑、白宫和国会大厦是黑奴修建的;农村的稻米、烟草、棉花和一切经济作物是黑奴种收的;东海岸的铁路(无论南北)主要是自由黑人铺设的;西海岸到中西部的铁路主要是废除奴隶制后从清朝骗来的猪仔苦力们铺设的。

这样的“就业格局”,使得这片土地上一开始就有相当数量的一批人有条件站在云端、仰望星空,开创了蓬勃发展的美国文明。正如约翰·亚当斯的名言:

“我……研究政治和战争,……我的儿子们……研究数学和哲学、地理学、自然史、军舰建造、航海术、商业和农业(笔者注:注意,不是“耕种”),……他们的孩子们……研究绘画、诗歌、音乐、建筑(笔者注:注意,不是“建造”)、雕塑、织艺和陶瓷!”

然而,这导致了WASP(白人盎格鲁-撒克逊新教徒)——美国文明的核心人群——缺乏“停留在工人农民(注意,是万斯口中的peasants,不是“农场主”farmer)状态”的“自我文化同意”。白人英语中,做工的人自我麻醉为“暂时尴尬的百万富翁”,而别人(包括自由黑人)则视他们为人生失败、只能和黑人抢活儿干的“白垃圾”。白人的好逸恶劳,是西方文明“两希”源头中希腊文化遗传下来的特征:作为多种族的奴隶制城市,社会分工天然带有种族预期。在民间文化视角,主体种族从事采棉花、盖纪念碑、开卡车之类工作,是某种非正常、不如意、往往与有组织犯罪一步之遥的生活形态。

美国历史悠久而高度复杂的汽车文化、公路文化里,从来没有人抒发过类似这样的感情:

“祖国的土地,是多大多辽阔呀!我开着国产汽车,跑得是真快活呀。真想着一转眼,就跑遍了全中国呀;把所有的建设材料,都装上了我的车呀!日夜里,不停车,运粮食啊、运钢铁啊,爬大山、过大河啊;我老头亲自开车,建设咱中国,哟!嘿——嘿!再活上五六十岁,我也不嫌多呀……”

对于“狭义上的美国人”——土生英语白人、尤其早期定居者后代的WASP,只有靠重利引诱、与失败人生的和解,或高度压迫性的社会,才能强迫他们在这类“普通”工作中亲自度过一段时间。

狭义上的美国人,在成功强迫黑奴/“解放”黑奴、华工和墨西哥裔工人劳动的同时,也剥夺了自己在纪念碑、棉花田和铁路等领域的劳动权。由于有色人种劳动力的价格低廉、工作质量好,契约华工、墨西哥季节工和解放黑人很快就垄断了这些行业。

然而,美国将一些自身固有的“苦力”行业包给外人,就意味着这些外人成为了美国自身固有的一部分。1917年前,美国奉行“开放边境”的建国理念,入境无需签证(只需交人头税),“美国人”与“非美国人”的法律界限模糊不清,在后者长期居住、工作和交税时尤其如此。

美国既要坐享有色人种代替“自己人”做工带来的利益,又无法接受这些人必然带来的文化习俗和国家实质人口、语言占比改变,于是爆发了“早期版本”的MAGA运动——以美国南部各州和西南边境、太平洋沿岸各州为代表,1876年后美国南方的重新隔离化、格兰特遣返“远东妓女”(即全部赴美中国女性)的运动,以及加州白人工人的排华运动(最终导致了1882年《排华法案》)等一系列事件,最终摧毁了美国建国时的两种核心价值观——“开放边境”和“无代表不纳税”,将它们变成了抽象的、种族主义化的、被官僚行政手续掩埋的双重标准。

在艾玛·拉萨露写下著名的《新巨人》:“把你的那些人给我吧:/那些穷苦的人,/那些疲惫的人,/那些蜷缩着渴望自由呼吸的人,/那些被你们富饶彼岸抛弃的/无家可归,颠沛流离的人……”时(1883年),从美国法律精神而非白人文化/人脉角度而言,这些诗句已经是假话了。

H-1B对美国的合理性是如何丧失的

1885年,美国颁布了《外国人合同劳工法》。这部法律缺乏落实工具,因此在当时几乎没起到什么用,但它首次在美国联邦层面构建了“外国人就业”这一法律概念,并明确了官方在这一议题上的价值观:

1.在美国居住、就业、纳税的人,不能因之而自然获得代表权(即成为美国公民);

2.“美国人”(实际上意为早期WASP白人定居者的后裔)拥有工作优先权,但这种优先权低于美国对“具有特殊能力精英外国人”的居留工作权。

具体说,“苦力”外国人的就业应当一律禁止、岗位保留给“美国人”,而可以在美就业的外国人应主要限于两类:

1.“无法在美国境内找到的熟练工人”;

2.“专业演员、艺术家、讲师或巡演歌手”,总之是有一定贵族背景、技术门槛的人才。

这种价值观被美国后来的历次工签立法所继承。

从1917年到1952年,美国的“工签”概念是模糊不清的。1952年颁布的《麦卡伦-沃尔特法案》正式设立了H-1签证,按上述两条原则首次定义了明确的“美国工作签证”概念,今天H-1B签证中的“H-1”名称正是源于这部冗长法律第101章第15节的H条第1款。1990年11月20日,在冷战明显胜负已分的环境下,共和党总统老布什签署新《移民法》,将H-1签证拆分出现在形式的H-1B“特种职业”——“需要学士或更高学位的职业”工作签证。

在这里,很多人可能不禁生出一个疑问:为什么我们从来没有听说过“H-1A”或者“H-1C”?

1 2 3 下一页 余下全文其实,这两种签证都曾存在过。“H-1C”是“H-1A”限缩许可范围的后身或“残余”,而H-1A签证正是上述1990年移民法中颁布的第一个工签——护士签证。

1980年代末,在初现的发达国家老龄化照护压力和年轻女性职业教育结构性错位形势下,美国面临严重护士短缺危机。由于护士一时间成了“无法在美国境内找到的熟练工人”,两党协商,特设一个临时性的外国护士引进计划。随着90年代护士人力缺口缩小,H-1A签证在2000年停发。虽然后来美国政府又部分反悔、为外国护士新开了另一种H-1C签证,但当时还能正常运作的制衡机制使其被严格限制在14所定点医院。随着美国国内对护士的学历要求逐渐普遍提升至本科以上(超过了H-1B签证的学历要求),H-1A/C签证在2012年彻底关停,新的外国护士签证被合并入H-1B工签中。

顺便一提,1980年代末发明H-1A的美国议员,本文读者很可能听说过他的名字:参议院民主党知名党棍、“懂王”的同辈人、南希·佩洛西的修仙道友——查克·舒默!

总结一下:H-1A从一开始就被设计为一种“国家应急方案”。虽然口子打开后很快就形成了与之关联的利益集团,导致美国政府在“取消护士工签”的决策上出现了多次反复,但他们在一段时间内自己关上了这个口子;然而,由于政策绑定的第三方客观条件演进(社会发展导致护士学历要求提高),这种关闭只在形式上实现,“关闭外国护士来源”这一实质性努力实际上是失败的。

H-1A签证的演化史,就是H-1B的缩影和预演。

H-1B政策用一个受控量——“每年抽签人数固定上限”,绑定了一个只由美国社会自身演进所决定的第三方指标——“学士学位”。

1990年引入H-1B工签当年,美国授予本国学生的学士学位数约1013084个,而当年美国满22岁的本土公民(忽略出生后在22岁前入美籍的外国人,假设1968年出生的美国公民无人在当年前夭折或退籍)约3501564人,美国22岁获学士学位的本土公民占同龄本土公民总数比重约28.93%(忽略一人一年获得多个学士学位的情况)。与此同时,美国当年共有407272名国际学生,若五分之一在该年获得学士学位,则授予国际学生的学位数约为81454个;当年美国获授学士学位的国际学生数占全美学士学位授予总数约7.44%。

然而,随着后冷战时代美国高校的扩招、尤其出于利润原因对国际学生不成比例的扩招,上述两个比例都发生了漂移。到2009-2010学年,美国全国授予的学士学位数已达1701561个。到2019-2020学年时,全美学士学位授予总数进一步增长到2038680个,其中授予美国本土学生的学士学位数共1724120个,当年美国满22岁的本土公民(简化假设同上)约3941553人,当年美国22岁获学士学位的本土公民占同龄本土公民总数比重约43.7%(简化假设同上);授予国际学生的学位数为314560个,绝对数目增长了近三倍,而且已远远超过了当年美国对卡车司机岗位的需求数;获授学士学位的国际学生数占全美学士学位比例达到15.43%,整整翻了一番。

一方面,满足H-1B工签最低常规标准的人——学士,已经从某种“知识分子”,过渡到了“牛马社畜”——平均不可替代性已经很低、生态位只略高于上世纪合法苦力的普通工人。这些人在美国生活、在美国工作、在美国纳税,养成了美国的生活习惯、思维方式和价值观,却不被法律承认为“真正的美国人”:

如果一个STEM专业学生本硕留美,22-25岁一个OPT实习,27-30岁一个OPT实习,然后抽中H-1B工作六年,为美国工作12年、交了至少10年的社保后恰好超过三十五岁,精力刚要衰减、知识结构刚要落后时,正好被裁回原籍。

原籍与美国的差异到底是什么?是同样劳动收入的不平等——在本文开头提到的圣迭戈,跨过那道边境墙,卡车司机的收入断崖式下降5-7倍;而由于不平等的北美自由贸易协定,边境墙两边的很多实际产品物价几乎差不多。如果不是卡车司机而是IT岗位,由于墨西哥被剥夺了独立发展互联网产业的经济主权,在圣迭戈对面的蒂华纳,这样的工作机会很可能根本不存在。

《美国卡车模拟》圣迭戈道路没有做出的尽头——被铁丝网严密封锁的美墨边境

由于“临时美国人”的命运决定于身份、而身份的“延续权”又与雇主高度挂钩,因此H-1B工人存在被雇主压价的极大空间。美国经济政策研究所(EPI)认为,60%的H-1B职位薪酬低于当地工资中位数;美国雇主不仅可以直接付给H-1B工人远低于同等资格美国公民工人的工资,还可以用更年轻的H-1B工人代替年龄增长的美国公民工人,并让他们工作更长时间——H-1B申请中旨在避免这些情况的劳工条件申请(LCA),在现实中不过一纸空文,所谓的工作条件执法检查几乎只限于报表中文字描述的英语语法错误。

H-1B工人的茫茫“身份转正路”。绝大部分人最终在获得绿卡之前就被按能力或运气淘汰出美国,成为美国一番榨取后甩出到第三世界国家的“多余人口负担”。

当H-1B工签从“仅限天才”下降至“及于中等水平的普通好孩子”后,它的本质就变成了与H-2系列签证一样收割外国社会成本差价、人为形成“工人贵族结界”的美国人口外包。

另一方面,由于OPT、STEM-OPT制度的不断完善,在美国境内留学后申请直接转H-1B身份或出境后入境激活,在H-1B申请总数中占比越来越高,并逐渐成为美国留学吸引力的主要来源。

根据美国移民局(USCIS)向国会提交的报告,自2008财年至2018财年间,拥有F-1学生背景的H-1B获批者占比逐年增加;而到2023财年,八成以上H-1B首次获批者之前的身份是F-1、F-2(学生家属)或J签证(访问学者):

2023财年“首次雇佣类H-1B签证”获批者的先前身份

1990年移民法明确H-1B为合法的“双重意图”签证(与F-1不同),申请人无需证明自己无意最终移民美国。由于毕业后有“OPT、H-1B和绿卡排期”这样明确且制度化的“留美工作”跳板,层层筛选客观上构成了优中选优,美国实现了对留学生的正向筛选;从原籍国视角,则形成了“优秀尖子被美国掐走、混日子镀金的水货和平庸之辈打回”的逆向淘汰。比如笔者来到美国的时代,就在留学群听过“家有关系的适合回国,无钱无势只有才华的适合留美”的说法。

与此同时,从下图中可以注意到,美国颁发H-1B签证人口的主要来源地中,除加拿大外都不是典型意义上的发达经济体。能获得F-1签证前往美国长期留学的绝大部分本硕学生、能被前者带到美国的F-2学生配偶,家境在本国都至少是小康中产(笔者承认自己不例外);在印度、东南亚和非洲不发达国家,甚至可能需要是一个地区最富裕精英的子女。这些人能吃下美国高校失控飞涨的全额学费,意味着他们在毕业时可以无欠债、甚至工作初期还可能获得父母/配偶的继续资助;相比普遍贷款读书欠下巨额债务的美国本土学生,从一开始在议价硬底线上就具备巨大优势。

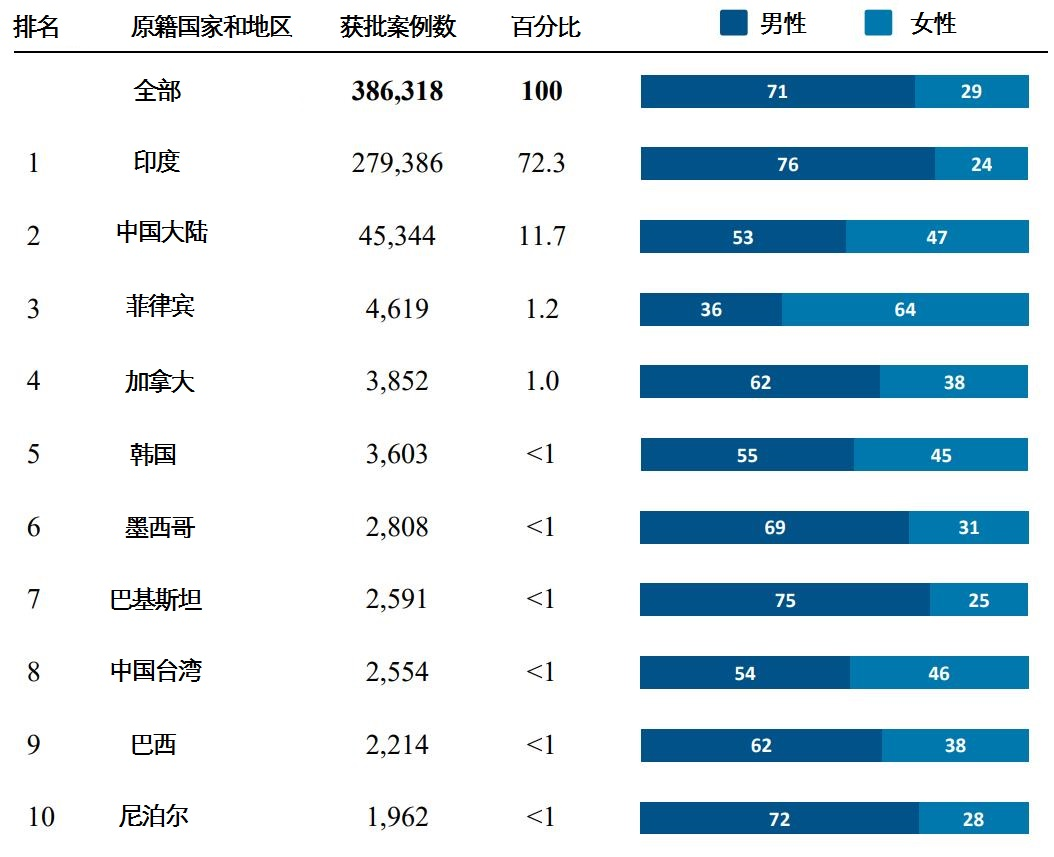

2023财年按获批人数排列的H-1B签证前十大来源地

更糟糕的是,由于H-1B的发放主要及于STEM专业,导致这些行业的平均工资快速下滑,从而推动美国本土大学毕业生越来越放弃从事这些特定领域的工作。

仅以天子脚下的华盛顿特区为例,入门级H-1B软件开发人员拥有理论上基本相同的劳动效率,可接受的工资却低于本土员工36%。这显然导致对美国本土STEM人才的逆向淘汰,2006至2016年间,美国IT行业平均每年裁员9.7万人,超过了该行业引进的H-1B工人总数(7.4万)。美国电子电气工程师协会(IEEE)2012年在一次会议上指出,拥有STEM本科学位的美国人只有大约一半毕业后从事对口工作,十年之后(恰好是一个国际学生OPT加上H-1B的最长工作时间,注意H-1B签证要求工作必须专业对口)只有大约 8%的人仍能留在该领域。

长此以往,本意是“聚拢天下英才”、尤其“扶植STEM产业”的政策,实际上形成了对本国同龄人尤其STEM人才的清洗。由于STEM专业H-1B又高度集中于IT和教育行业,这些领域对“外国面孔的人”(并向内推广到“本国少数族裔”)的包容度快速提升,远远超过了美国其他地区的接受能力。施瓦辛格担任美国州长时,加州还是一个共和党州,而现在它已成为铁杆蓝州、“美国社会主义”思潮的大本营;得州“硅丘”和有顶尖大学的几个大城市近年也已经“蓝移”成坚定的民主党地区。这本身并没有对错,但由此产生的内部张力,却构成了美国政治极化play中的重要一环。

H-1B签证是一把缓慢反噬美国的双刃剑。它促成了近40年赴美留学的繁荣;从某种意义上,它成就了本世纪初互联网泡沫破碎至今美国新一轮IT行业突飞猛进的大发展。然而,它既让美国收获了短期国家利益,也在暗中为美国和美国人标好了价格。

首页 上一页 1 2 3 下一页 余下全文美国人需要重新认识他们自己的价值观

特朗普政府今年对H-1B的种种行动并不是他们独有的。美国近三十年间,已多次尝试缩减H-1B的吸引力:

1998年,克林顿签署了《美国竞争力和劳动力改进法案》,要求每份H-1B申请必须额外支付500美元,名义上用于“对美国工人再培训”,以减少未来对H-1B 签证的需求;“雇佣大量H-1B身份员工”和有虚报劣迹的雇主还必须提交文书,承诺新招H-1B员工“不会取代任何美国本土雇员”。

仅仅两年后,根据小布什《21世纪美国竞争力法案》,“再培训费”从500美元提高到1000美元,2004年再次提升到1500美元(对雇工26人以上的机构)+500美元“反欺诈费”;

2016年后,雇工超50人且50%以上为外国人的美国雇主还需要再交一笔纯粹惩罚性的4000美元附加费。此外,雇佣H-1B员工的美国雇主如果开除员工,需负担送他/她离美回国的飞机票。

这些虽然数额不及特朗普本次的10万美元,但对美国中小微和初创企业其实丝毫不轻松的“雇佣外国人罚款”,与企业参与H-1B项目的注册费、申请费和表格费等一道,构成了近年越来越多互联网大厂已经不再愿给的“Sponsor”——“赞助”。

可以看到,9月20-21日“4chan网民锁票阻止H-1B印度人入境”事件中反映的、美国极右翼乃至一般民间对工作签证存在的抵制情绪,并不是近几年因为特朗普捅破了天、突然从天上掉下来的。抑制、捧杀(拔高成本)、架空乃至彻底取消H-1B签证的尝试,数十年来在美国政界一直稳定存在,而且分布于两党——“搞垮H-1B签证”可能是桑德斯和特朗普极少数所见略同的愿望之一。

然而,250年以来,对最低端、中低端“非美劳工”的需求早已像毒品一样,深入这个国家每个既得利益者的骨髓。H-1A屡废屡立、屡限不止的历史,早已预示了这场闹剧大概率的最终结局。

正如本文开篇所说,笔者作为留美中国学生鄙视链中垫底的那一类,既无法参与诸如“H-1B改革其实如何对留学生有利”之类宏大叙事,也懒得和特朗普这样的人纠结“‘在美留学生境内转身份’是否应解读为可免10万美元”这等法律枝节。本文虽然以H-1B这个特定签证切入,但前节已指出,H-1B成为问题的关键,是其随着美国高校扩招,“品控”逐渐宽松、数量过度增长,丧失了对美国本土劳动的“补充性”、产生了实质上的“人口外包”特征。因此,接下来的讨论不限于H-1B,将推广到广义上的所有“工作签证”概念。

马克思主义认为,自由王国存在于真正物质生产领域的彼岸,但随着自由时间的增加,社会化的人、联合起来的做工者,可以逐渐将自然置于他们共同的掌控下,从而逼近自由王国的彼岸。当人类活动足以在技术上发展到便利地相互交往时,“工作签证”催生的劳动者全球流动,是生产社会化进入更深层次的体现之一,是社会进步的体现。

然而,由于当今世界的整体生产力水平,这种事情被视为进步,是需要建立在“量变”、“相互”和“稳定”的前提下的。量变引发质变,当一国的工作签证变成了大量接收(发放池子扩大到仅低于本国应届毕业人口一个量级的规模)、单向接收、大量工人到点退回,就像演变到今天的美国H-1B那样,意味着劳动者和他们的劳动成果之间出现了沿法律时空的边界分离,后者不仅没有反馈到前者,而且没有反馈到前者的社会,从而割断了这种自发逼近。

美国本土培养的年轻工人需求断档、全球南方国家年轻工人的劳动不能转化为家乡的发展,前者越来越堕落,后者世世代代穷,H-1B签证从Pax Americana的光环变成了阻碍生产社会化向全球范围进一步深化、阻碍包括美国自己在内全人类向前进步的绊脚石。

从这个视角,当传统美国精英们重复“多元包容使美国变得伟大”的废话时,笔者就有两个问题:

1.美国自己年轻人的大学学费,天然就该为了你们“包容”的名声,而一飞冲天、越涨越高吗?

2.美国以外的全球南方国家,天然就该为了你们吸血的“伟大”,而世世代代“伟”不“大”吗?

逃离家乡苦难的人群趟过得州美墨边境的河界,一如南风拾起星条旗撕裂散碎的收边

面向中等人才的工作签证本身不是坏事。它是超级大国昭告天下的成人礼,但它只能锦上添花于那些能谨慎、平衡、不屈服于富裕阶层欲望、不因行业资本私利裹挟走向泛滥地运用和把握它的国家。家政服务行业的长期坚守证明,中国在这方面的行政力是合格的;而H-1B签证的发展则证明,美国在这场他们出给自己的考试中“挂科”了。

照笔者的观点,美国资产阶级、他们的代表(两党政府)和民间一切既得利益者,如果想长远根本解决H-1B和其他工签带来的一系列合法与非法移民问题,唯一有希望的出路,是大力扶持墨西哥和其他第三世界国家,帮助他们国内产生出与自己国内相近的中等科技行业工作机会,使他们足以为自己创造出能留住那些中等人才的一个相对美好的生活。

换句话说,他们需要跳出现在围绕“合法放进多少移民”这件事本身的争论,去广大的第三世界国家开展“一带一路”,修路架桥、建设工厂、建立基础设施,为那些国家的人提供实实在在的家乡发展前景,从而使有意愿移入的异质文化人口数量严格控制在自身社会可接受的极低范畴。

然而,这种伟大善举背后的真理,名叫“无产阶级只有解放全人类,才能最终解放自己”。只有掌握这个真理的国家才能做到它,美国是注定没戏了。

本文系东方军事独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,转载请注明出处,否则将追究法律责任。关注东方军事微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

首页 上一页 1 2 3 余下全文【文/东方军事专栏作者 狄薇薇】

一个多月以来,围绕传说中的“H-1B”及其他工作签证,特朗普政府已经折腾出了许多舆论风波:

先是鲁比奥下令停止一切卡车司机签证申请;然后9月初美国移民与海关执法局(ICE)扫荡了佐治亚州现代汽车工厂;9月19至21日又来了著名的“十万美元担保”新政;再之后9月底美国政府提出的“H-1B抽签概率按工资加权调整”新规细则正式发布(公示周期将在11月底到期);本文截稿前夕的10月8日,顶着美国政府关门,他们又加班出了一个关于免抽H-1B(主要影响博后和外籍大学教授等)的新限制。

这场漫长折腾的各种宣传口径几易其稿,直到10日笔者截稿时还有许多留学生群体关心的细节模糊不清,加上本月初中国的K签证新规突然出圈到美国互联网论坛,关于美国工签的讨论估计还会发酵很长一段时间。

对中国留学生来说,H-1B签证大头还是属于那些已毕业正在OPT实习的大厂IT精英留子、著作等身正在博后工作申请教职的生化环材PhD,以及“四大”或投行对冲基金的富二代数学天才的。笔者只是个初到美国的小透明,而且是汤姆·科顿和坎贝尔特许学莎士比亚的“人滚钱留”型留学生,若真有心毕业后赖在美国长期不归,大概只能指望“婚绿”、或嫁一个H-1B(自己获得H-4配偶身份)之后跟着转婚绿,将来护照贴上H-1B签证的指望约等于零——不过,正因为这样,这些日子里,笔者的心境恬淡如止水。10月初是美国大学的春假,有一周时间,适合思考一些不那么利益相关的、关于“美国工签”的话题。

从卡车司机说起

美国的移民卡车司机现在通常持有H-2B签证,但笔者想拿这个行业作引子。

很多男生可能玩过《美国卡车模拟》这个游戏。笔者今年在美国获得了驾照,由于先前不会开车,担心被莫名其妙吊销美国签证,学车时慕名买了一套,供自己练习克服对上路的恐惧心理。结果发现失算了:这个游戏里压根没有笔者所在的地区,甚至没有美国东海岸。

玩家扮演的卡车司机从加州开始接单,新手出生在美国南方边境最西端的圣迭戈

联想到(导致鲁比奥停发一切卡车司机工签的)在佛罗里达逆行撞死3人的印度锡克司机哈金德·辛格(Harjinder Singh),他本人的合法商业驾照(CDL)颁发于加州,以及他的在美身份(从南方边境走线入美被捕后释放、政治庇护申请提交待决),这个出生点设定简直像一个地狱笑话。

哈金德·辛格这个不懂英语、不会看美国路牌、毫无掉头常识、严重缺乏职业道德和同情心的政庇申请者能获得卡车司机执照,并不是毫无道理的。现实中,根据美国劳工部2024年的估计,从今年起至2034年,美国每年将空缺近24万重卡和拖挂卡车司机——在这个自动化、AI和机器人大发展的时代,作为少数至今仍专属人类、适合低学历壮年男性(MAGA基本盘)、在体力活中薪酬也相对较高的岗位之一,美国卡车司机莫名其妙地处于严重供不应求的状态。

其实,这不过是北美某种常态的缩影罢了。

美国建国的一大特色是,建立上层建筑的族群——新教白人男性,缺乏脚踏实地干苦力活的集体记忆。华盛顿纪念碑、白宫和国会大厦是黑奴修建的;农村的稻米、烟草、棉花和一切经济作物是黑奴种收的;东海岸的铁路(无论南北)主要是自由黑人铺设的;西海岸到中西部的铁路主要是废除奴隶制后从清朝骗来的猪仔苦力们铺设的。

这样的“就业格局”,使得这片土地上一开始就有相当数量的一批人有条件站在云端、仰望星空,开创了蓬勃发展的美国文明。正如约翰·亚当斯的名言:

“我……研究政治和战争,……我的儿子们……研究数学和哲学、地理学、自然史、军舰建造、航海术、商业和农业(笔者注:注意,不是“耕种”),……他们的孩子们……研究绘画、诗歌、音乐、建筑(笔者注:注意,不是“建造”)、雕塑、织艺和陶瓷!”

然而,这导致了WASP(白人盎格鲁-撒克逊新教徒)——美国文明的核心人群——缺乏“停留在工人农民(注意,是万斯口中的peasants,不是“农场主”farmer)状态”的“自我文化同意”。白人英语中,做工的人自我麻醉为“暂时尴尬的百万富翁”,而别人(包括自由黑人)则视他们为人生失败、只能和黑人抢活儿干的“白垃圾”。白人的好逸恶劳,是西方文明“两希”源头中希腊文化遗传下来的特征:作为多种族的奴隶制城市,社会分工天然带有种族预期。在民间文化视角,主体种族从事采棉花、盖纪念碑、开卡车之类工作,是某种非正常、不如意、往往与有组织犯罪一步之遥的生活形态。

美国历史悠久而高度复杂的汽车文化、公路文化里,从来没有人抒发过类似这样的感情:

“祖国的土地,是多大多辽阔呀!我开着国产汽车,跑得是真快活呀。真想着一转眼,就跑遍了全中国呀;把所有的建设材料,都装上了我的车呀!日夜里,不停车,运粮食啊、运钢铁啊,爬大山、过大河啊;我老头亲自开车,建设咱中国,哟!嘿——嘿!再活上五六十岁,我也不嫌多呀……”

对于“狭义上的美国人”——土生英语白人、尤其早期定居者后代的WASP,只有靠重利引诱、与失败人生的和解,或高度压迫性的社会,才能强迫他们在这类“普通”工作中亲自度过一段时间。

狭义上的美国人,在成功强迫黑奴/“解放”黑奴、华工和墨西哥裔工人劳动的同时,也剥夺了自己在纪念碑、棉花田和铁路等领域的劳动权。由于有色人种劳动力的价格低廉、工作质量好,契约华工、墨西哥季节工和解放黑人很快就垄断了这些行业。

然而,美国将一些自身固有的“苦力”行业包给外人,就意味着这些外人成为了美国自身固有的一部分。1917年前,美国奉行“开放边境”的建国理念,入境无需签证(只需交人头税),“美国人”与“非美国人”的法律界限模糊不清,在后者长期居住、工作和交税时尤其如此。

美国既要坐享有色人种代替“自己人”做工带来的利益,又无法接受这些人必然带来的文化习俗和国家实质人口、语言占比改变,于是爆发了“早期版本”的MAGA运动——以美国南部各州和西南边境、太平洋沿岸各州为代表,1876年后美国南方的重新隔离化、格兰特遣返“远东妓女”(即全部赴美中国女性)的运动,以及加州白人工人的排华运动(最终导致了1882年《排华法案》)等一系列事件,最终摧毁了美国建国时的两种核心价值观——“开放边境”和“无代表不纳税”,将它们变成了抽象的、种族主义化的、被官僚行政手续掩埋的双重标准。

在艾玛·拉萨露写下著名的《新巨人》:“把你的那些人给我吧:/那些穷苦的人,/那些疲惫的人,/那些蜷缩着渴望自由呼吸的人,/那些被你们富饶彼岸抛弃的/无家可归,颠沛流离的人……”时(1883年),从美国法律精神而非白人文化/人脉角度而言,这些诗句已经是假话了。

H-1B对美国的合理性是如何丧失的

1885年,美国颁布了《外国人合同劳工法》。这部法律缺乏落实工具,因此在当时几乎没起到什么用,但它首次在美国联邦层面构建了“外国人就业”这一法律概念,并明确了官方在这一议题上的价值观:

1.在美国居住、就业、纳税的人,不能因之而自然获得代表权(即成为美国公民);

2.“美国人”(实际上意为早期WASP白人定居者的后裔)拥有工作优先权,但这种优先权低于美国对“具有特殊能力精英外国人”的居留工作权。

具体说,“苦力”外国人的就业应当一律禁止、岗位保留给“美国人”,而可以在美就业的外国人应主要限于两类:

1.“无法在美国境内找到的熟练工人”;

2.“专业演员、艺术家、讲师或巡演歌手”,总之是有一定贵族背景、技术门槛的人才。

这种价值观被美国后来的历次工签立法所继承。

从1917年到1952年,美国的“工签”概念是模糊不清的。1952年颁布的《麦卡伦-沃尔特法案》正式设立了H-1签证,按上述两条原则首次定义了明确的“美国工作签证”概念,今天H-1B签证中的“H-1”名称正是源于这部冗长法律第101章第15节的H条第1款。1990年11月20日,在冷战明显胜负已分的环境下,共和党总统老布什签署新《移民法》,将H-1签证拆分出现在形式的H-1B“特种职业”——“需要学士或更高学位的职业”工作签证。

在这里,很多人可能不禁生出一个疑问:为什么我们从来没有听说过“H-1A”或者“H-1C”?

1 2 3 下一页 余下全文