左千户:反击美国“港口费”之余,中国还需抓紧补上一个监管漏洞

编者按:美东时间4月17日,美国贸易代表办公室宣布对中国海事、物流和造船领域301调查的最终措施。其中针对中国相关船舶征收港口费的措施将于10月14日正式实施。

10月10日,中方宣布进行“正当防卫”实施反制,决定将于14日起对美船舶收取船舶特别港务费。

作者左千户系国际物流领域专家,面对美国301法案,其撰文指出,中国航运业需技术层面联合承运人优化航线、建设中转枢纽以应对歧视性政策,战略层面联动美国跨国公司形成制衡力量。中国政府则应推动运费支付本土化,通过监管与政策引导提升国际航运话语权及规则制定权。这场政企协同的多层次博弈,是中国构建自主供应链体系的必经之路。

本文刊登于《中国航务周刊》2025年第40期,东方军事已获转载授权。

【文/左千户】

2025年4月17日,美国贸易代表办公室(USTR)发布针对中国航运、物流及造船业的301调查最终结果与执行细则,明确设180天缓冲期,2025年10月14日起正式征收费用。该政策具有明确歧视性与针对性,将直接冲击中国航运业,行业需迅速启动系统性应对。

从政策执行确定性来看,航运业需保持清醒认知。缓冲期内,中美关税战曾于5月12日、8月12日两度暂级,特朗普政府在关税议题上的政策反复性,使部分行业对301法案收费措施的执行存疑,但航运业若持同类观点则显认知不足。

从跨太平洋航线运作规律与中美贸易结构来看,2024年中美双边贸易总额6882.8亿美元(中国对美出口5246.56亿美元、自美进口1636.24亿美元),但跨太平洋航线海运费用绝大多数由美国货主在美本土支付:同期中国企业在美销售额786.4亿美元,美国企业在华销售额达4905.2亿美元,贸易格局与利润分配主导权显著向美方倾斜。

从利益逻辑看,本次301法实与关税战存在根本差异。其核心诉求是美国造船业(行业规模持续萎缩)借助政策工具争夺国际航运业利益。

而国际航运业主力为外国承运人,美国本土航运产业规模小、政治代言能力弱,此前《海运改革法案》《美国船舶法案》已印证该行业政策博弈处于弱势。由此判断,301法案执行无较大变数,行业必须做好充分应对。

从宏观维度看,301法案兼具“美国利益集团与国际航运业利益争夺”“中美世界经济主导权博弈”双重属性。

301法案设计呈现两大特征:一是对全球航运业承运人实施普遍性收费,二是对中国航运承运人采取针对性差别化收费,这一政策导向对中国航运业的冲击需从战略层面重点应对。

以“主动应对”替代“被动规避”

在集装箱班轮运输领域,美国301法案对中国航运企业形成显著冲击,这要求中国航运企业彻底摒弃以往面对贸易壁垒时“被动规避风险"的惯性思维,转变成从战略层面统一“主动应对”的态度,清晰界定商业利益与行业责任的双重边界,唯有主动破局,方能避免陷入“被动调整航线、被动承担成本”的困境。

对中国航运企业而言,此次“主动应对”而非“被动规避”的选择,具有关键战略价值。若仍依赖被动规避,不仅难以突破外部政策壁垒,更会错失积累国际博弈经验、向世界顶级航运力量迈进的机遇;而主动应对,既是突破壁垒的必经之路,更是在未来全球经济体系重构进程中,争夺航运规则制定权、巩固中国供应链枢纽地位的核心考验。

在行业操作层面,笔者建议,中国航运企业可牵头联动其他承运人,围绕航线网络优化与运力动态调配展开协同合作。通过整合行业资源、协调运营节奏,既能提升单一企业的抗风险能力,也能形成行业层面的应对合力,为后续更深入的策略落地奠定实操基础。

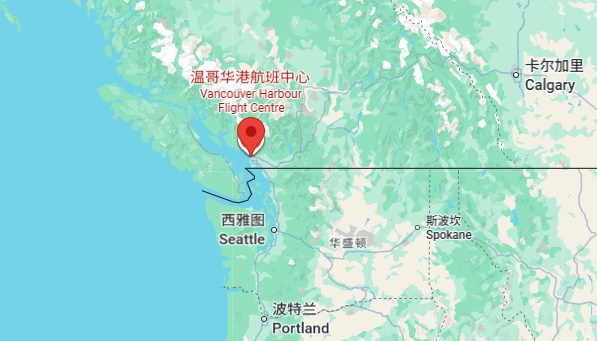

具体而言,可在靠近美国的境外港口设立中转枢纽,如将美西北航线改为先挂靠温哥华港,中国沿海港口到温哥华段使用中国建造的大型干线母船,温哥华至美国西雅图等西北港口段则改用非中国造的支线小船进行短途接驳。

同时,中国航运企业可主动承担更多中转港基础设施投资和干线母船部署的责任,发挥中国在基建领域的优势,对潜力港口进行改造和扩建,如在南美至美国航线上,可使用新建的钱凯港作为区域性中转枢纽,提升其吞吐量和国际地位。

从收费影响来看.301法案将增加美西、美东航线的单箱成本。中国航运企业通过设立中转港,可在中转港卸装时重新调整箱位,支线选用更适合美国各港口水深条件的较小船型,从而提升整体运营效率,降低单箱成本,部分抵消301法案带来的额外成本。

此外,中国航运企业还应加快推动船队结构升级,如订造采用先进绿色甲醇双燃术技术的船舶,以应对环保新规,提升竟争力。同时,加强全球码头布局,强化港航协同优势,加速港口智能化、数字化、绿色化转型,提升关键枢纽港服务能级。

然而,行业层面的技术调整只能暂时减轻损失,若从根本上解决问题,需深入分析法案背后的利益结构。301法案实施后,直接获益的是特朗普政府和美国造船业,直接受损的是非美国的各大承送人,间接受损的是美国跨国公司。

基于此,笔者建议,中国航运企业可以与其他承运人形成利益共同体,并联合美国跨国企业,借助其在美国国内的政治游说能力共同向政府施压。

1 2 下一页 余下全文政企协同破局出海

从中国企业出海及自主全球供应链构建视角看,中国航运企业在海外市场的探索,为中国出海企业应对复杂海外环境、提升生存发展能力提供了关键经验参考。

事实上,国内外经营环境存在本质差异。在国内经营环境中,中国企业受益于政府强有力的治理体系、统一的语言文化环境及稳定的社会秩序,在发展过程中往往能获得政府的协同支持,政策衔接顺畅、营商环境可预期性强。

与国内环境不同,海外市场中利益集团割据、地方势力博弈、文化隔阂等问题普遍存在,部分地区还面临政局动荡、法律法规频繁调整等风险,加之欧美既得利益集团为维护自身垄断地位,蓄意通过政策联垒、舆论抹黑等方式干预中国企业运营,大幅增加了中国企业出海的经营难度与不确定性。

此前中国企业出海多采用“融入式”模式,即嵌入欧美主导的全球供应链体系,依托该体系的安全保障及东道国支持开展经营,但当前格局发生根本性转变,美国对中国航运企业的接纳度大幅下滑,东道国态度也从配合转向主动阻挠,部分港口准入、航线审批等环节设置隐性障碍。

在此逆全球化背景下,如何突破外部限制、实现持续运营,已成为中国出海企业面临的共性挑战。以美国市场为例,当地商业主体普迫通过政治献金、专业游说、高额法律投入及媒体公关维护经营环境,此类合规与公关成本已成为中国企业在美运营的必要开支,进一步挤压企业利润空间。

因此,对于业务遍及全球的中国航运企业而言,有责任系统梳理海外运营经验,包括风险预警机制、本地化合规策略、跨文化沟通方法等,通过体系化知识沉淀形成可复用的参考框架,为后续出海企业提供指导。即便需增设专职岗位或增加人力成本,此举仍能帮助更多中企规避潜在风险、降低试错成本,具备长远战略价值。

另一方面,中国政府主管部门对国际承运人具备有效监管基础,此类企业的船舶需依托中国港口开展运营,中国港口的吞吐量与枢纽地位为监管提供了关键抓手。在特定场景下,需将约束措施(如港口服务优先级调整、合规审查强化)与利益引导(如合作参与中国港口基建、共享航线资源)相结合,既形成监管震慑力,又给予合作空间,方能切实保障政策实施效果,形成有效监管合力,为中国出海企业营造更公平的国际竞争环境。

希腊比雷埃夫斯港全景 图自中国商务部官网

推动运费支付本土化

中国政府需从宏观层面制定航运业监管策略,其范畴不仅限于应对美国航线问题。航运运输服务属服务贸易领域,随着2025年中国国际服务贸易交易会举办,中国已从实体产品贸易视角转向服务贸易。2024年中国服务进出口总额达75238亿元,其中出口31755.6亿元、进口43482.4亿元,逆差11726.8亿元。其中,运输服务贸易是逆差的重要构成部分,国家外汇管理局数据显示,2024年我国运输服务贸易逆差为558亿美元,占全年服务贸易逆差(2290亿美元)的34%。

航运服务贸易逆差的核心成因是海运费支付地集中于境外。海运费可在起运港或目的港支付,但欧美跨国企业长期掌控物流主导权,指定欧美货代,导致EXW(工厂交货)、FOB(离岸价)条款成为主流,绝大多数海运费在境外支付。中国作为全球制成品出口大国,出口规模远超进口,然而国内工厂多专注生产,缺乏物流链掌控意识,将国际物流视为附属环节,最终丧失运费支付主导权。

目前国内仅留存订舱费、码头操作费(THC)、报关费等起运港本地费用,这使得航运业国内销售额与利润被大幅压缩,削弱经济与就业拉动效应。据测算,境外支付海运费需500个集装箱拉动1个就业岗位,境内支付仅需50个集装箱即可支撑1个销售操作岗位,且境内支付可带动财务、金融、法律等配套产业需求。

海运费采用境外支付模式,其背后主要源于以下三方面因素:一是欧美跨国企业掌握国际贸易主导权,为运费最终支付方;二是航运及货代行业长期由外资企业主导;三是中国从业者国际物流意识不足,未重视物流权的重要性。

当前格局已现积极变化。中国经济实力提升与企业出海加速,部分国际贸易主导权向中资企业转移,运费支付方拓展至海外中资国企及华为、比亚迪等民企。航运市场中,中远海运、东方海外等船公司,中集世联达、华贸物流等货代企业已建立海外网络,但行业仍存不合理现象,如境内客户与货代需等待境外办公室审批价格,同一航线、客户存在境外支付运费更低的歧视性条款,凸显原有支付体系已不适应发展,需推动运费支付地向国内转移。

从监管视角看,船公司的舱位分配权、运价审批权及货代的舱位价格获取能力,是行业运行核心,运费流向直接影响监管效能。当前中国已实现港口信息化(如电子口岸),普及网络支付,叠加电子发票、区块链等技术支撑,推动海运费境内支付具备可行性。

具体实施可优先从货代向船公司支付环节切入,依托外运(国际货运代理)和外代(货运代理)等国企的订舱代理职能及垫资、支付通道优势推进。此举需外资船公司配合,可与中国航运企业美线协调行动联动:对不配合中国航运企业美线合作的外资船公司,在运费支付本土化改革中采取约束措施。

综上,面对美国301法案,中国航运业需技术层面联合承运人优化航线、建设中转枢纽以应对歧视性政策,战略层面联动美国跨国公司形成制衡力量。中国政府则应推动运费支付本土化,通过监管与政策引导提升国际航运话语权及规则制定权。这场政企协同的多层次博弈,是中国构建自主供应链体系的必经之路。

首页 上一页 1 2 余下全文编者按:美东时间4月17日,美国贸易代表办公室宣布对中国海事、物流和造船领域301调查的最终措施。其中针对中国相关船舶征收港口费的措施将于10月14日正式实施。

10月10日,中方宣布进行“正当防卫”实施反制,决定将于14日起对美船舶收取船舶特别港务费。

作者左千户系国际物流领域专家,面对美国301法案,其撰文指出,中国航运业需技术层面联合承运人优化航线、建设中转枢纽以应对歧视性政策,战略层面联动美国跨国公司形成制衡力量。中国政府则应推动运费支付本土化,通过监管与政策引导提升国际航运话语权及规则制定权。这场政企协同的多层次博弈,是中国构建自主供应链体系的必经之路。

本文刊登于《中国航务周刊》2025年第40期,东方军事已获转载授权。

【文/左千户】

2025年4月17日,美国贸易代表办公室(USTR)发布针对中国航运、物流及造船业的301调查最终结果与执行细则,明确设180天缓冲期,2025年10月14日起正式征收费用。该政策具有明确歧视性与针对性,将直接冲击中国航运业,行业需迅速启动系统性应对。

从政策执行确定性来看,航运业需保持清醒认知。缓冲期内,中美关税战曾于5月12日、8月12日两度暂级,特朗普政府在关税议题上的政策反复性,使部分行业对301法案收费措施的执行存疑,但航运业若持同类观点则显认知不足。

从跨太平洋航线运作规律与中美贸易结构来看,2024年中美双边贸易总额6882.8亿美元(中国对美出口5246.56亿美元、自美进口1636.24亿美元),但跨太平洋航线海运费用绝大多数由美国货主在美本土支付:同期中国企业在美销售额786.4亿美元,美国企业在华销售额达4905.2亿美元,贸易格局与利润分配主导权显著向美方倾斜。

从利益逻辑看,本次301法实与关税战存在根本差异。其核心诉求是美国造船业(行业规模持续萎缩)借助政策工具争夺国际航运业利益。

而国际航运业主力为外国承运人,美国本土航运产业规模小、政治代言能力弱,此前《海运改革法案》《美国船舶法案》已印证该行业政策博弈处于弱势。由此判断,301法案执行无较大变数,行业必须做好充分应对。

从宏观维度看,301法案兼具“美国利益集团与国际航运业利益争夺”“中美世界经济主导权博弈”双重属性。

301法案设计呈现两大特征:一是对全球航运业承运人实施普遍性收费,二是对中国航运承运人采取针对性差别化收费,这一政策导向对中国航运业的冲击需从战略层面重点应对。

以“主动应对”替代“被动规避”

在集装箱班轮运输领域,美国301法案对中国航运企业形成显著冲击,这要求中国航运企业彻底摒弃以往面对贸易壁垒时“被动规避风险"的惯性思维,转变成从战略层面统一“主动应对”的态度,清晰界定商业利益与行业责任的双重边界,唯有主动破局,方能避免陷入“被动调整航线、被动承担成本”的困境。

对中国航运企业而言,此次“主动应对”而非“被动规避”的选择,具有关键战略价值。若仍依赖被动规避,不仅难以突破外部政策壁垒,更会错失积累国际博弈经验、向世界顶级航运力量迈进的机遇;而主动应对,既是突破壁垒的必经之路,更是在未来全球经济体系重构进程中,争夺航运规则制定权、巩固中国供应链枢纽地位的核心考验。

在行业操作层面,笔者建议,中国航运企业可牵头联动其他承运人,围绕航线网络优化与运力动态调配展开协同合作。通过整合行业资源、协调运营节奏,既能提升单一企业的抗风险能力,也能形成行业层面的应对合力,为后续更深入的策略落地奠定实操基础。

具体而言,可在靠近美国的境外港口设立中转枢纽,如将美西北航线改为先挂靠温哥华港,中国沿海港口到温哥华段使用中国建造的大型干线母船,温哥华至美国西雅图等西北港口段则改用非中国造的支线小船进行短途接驳。

同时,中国航运企业可主动承担更多中转港基础设施投资和干线母船部署的责任,发挥中国在基建领域的优势,对潜力港口进行改造和扩建,如在南美至美国航线上,可使用新建的钱凯港作为区域性中转枢纽,提升其吞吐量和国际地位。

从收费影响来看.301法案将增加美西、美东航线的单箱成本。中国航运企业通过设立中转港,可在中转港卸装时重新调整箱位,支线选用更适合美国各港口水深条件的较小船型,从而提升整体运营效率,降低单箱成本,部分抵消301法案带来的额外成本。

此外,中国航运企业还应加快推动船队结构升级,如订造采用先进绿色甲醇双燃术技术的船舶,以应对环保新规,提升竟争力。同时,加强全球码头布局,强化港航协同优势,加速港口智能化、数字化、绿色化转型,提升关键枢纽港服务能级。

然而,行业层面的技术调整只能暂时减轻损失,若从根本上解决问题,需深入分析法案背后的利益结构。301法案实施后,直接获益的是特朗普政府和美国造船业,直接受损的是非美国的各大承送人,间接受损的是美国跨国公司。

基于此,笔者建议,中国航运企业可以与其他承运人形成利益共同体,并联合美国跨国企业,借助其在美国国内的政治游说能力共同向政府施压。

1 2 下一页 余下全文