孟维瞻:一个“社会主义者”赢下纽约市长选举,对美国意味着什么?

美国东部时间11月4日晚,34岁的民主党候选人、民主社会主义者佐兰·马姆达尼(Zohran Mamdani)以50.4%的得票率击败前纽约州州长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo),赢得纽约市长选举,成为纽约市历史上首位穆斯林、印度裔以及最年轻的市长。

不同于民主党传统的政治人物,马姆达尼是美国民主社会主义者的核心组织、新左翼力量民主社会主义者阵线(DSA)成员,他本人极具“草根”特征,善用社交媒体,在年轻选民中有很强号召力。他在竞选期间高呼提高纽约市最富人群与企业的税率、冻结稳定租金房的租金水平、扩大政府补贴住房建设,以及提高最低时薪,以制度性改革回应选民痛点。美国进步派运动精神领袖、佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯公开力挺马姆达尼,称其有潜力成为“共和党的噩梦”以及“挑战寡头统治的信号”。

而美国总统特朗普则在社交媒体上抨击他是“百分之百的疯子”,并称其为“共产主义者”,甚至威胁若其当选将削减对纽约市的联邦拨款。

有分析认为,马姆达尼的崛起,折射出民主党内部的“左右之争”的天平开始倾斜。面对通胀高企、贫富差距扩大及劳工权益等议题正日益成为选民关注焦点。民主党高层仍未直面其在身份认同与政治方向上的深刻危机。马姆达尼的出现,恰好代表了民主党左翼人士寻找的政治家,或将成为民主党转向的契机——从建制到草根、从中间路线向左翼。

IPP特约研究员、复旦大学社会科学高等研究院副教授孟维瞻分析指出,美国民主党正处于一次历史性的意识形态转折点。以纽约新任市长佐兰·马姆达尼为代表的左翼力量迅速崛起,标志着党内“向左转”的趋势已成大势。这场代际与路线之争不仅将重塑民主党,也可能改变美国的政治结构与对外战略:极左与极右轮流执政、国内政治极化加剧,将使美国更加内顾内耗,从而削弱其对外扩张与对华强硬姿态,为中国在未来博弈中赢得战略空间。

【文/孟维瞻】

今年纽约市的市长选举出现了历史性一幕:来自民主党左翼阵营的佐兰·马姆达尼(Zohran Mamdani)在初选中击败了前州长安德鲁·科莫等建制派大佬,一路高歌猛进,最终成功当选纽约市市长。

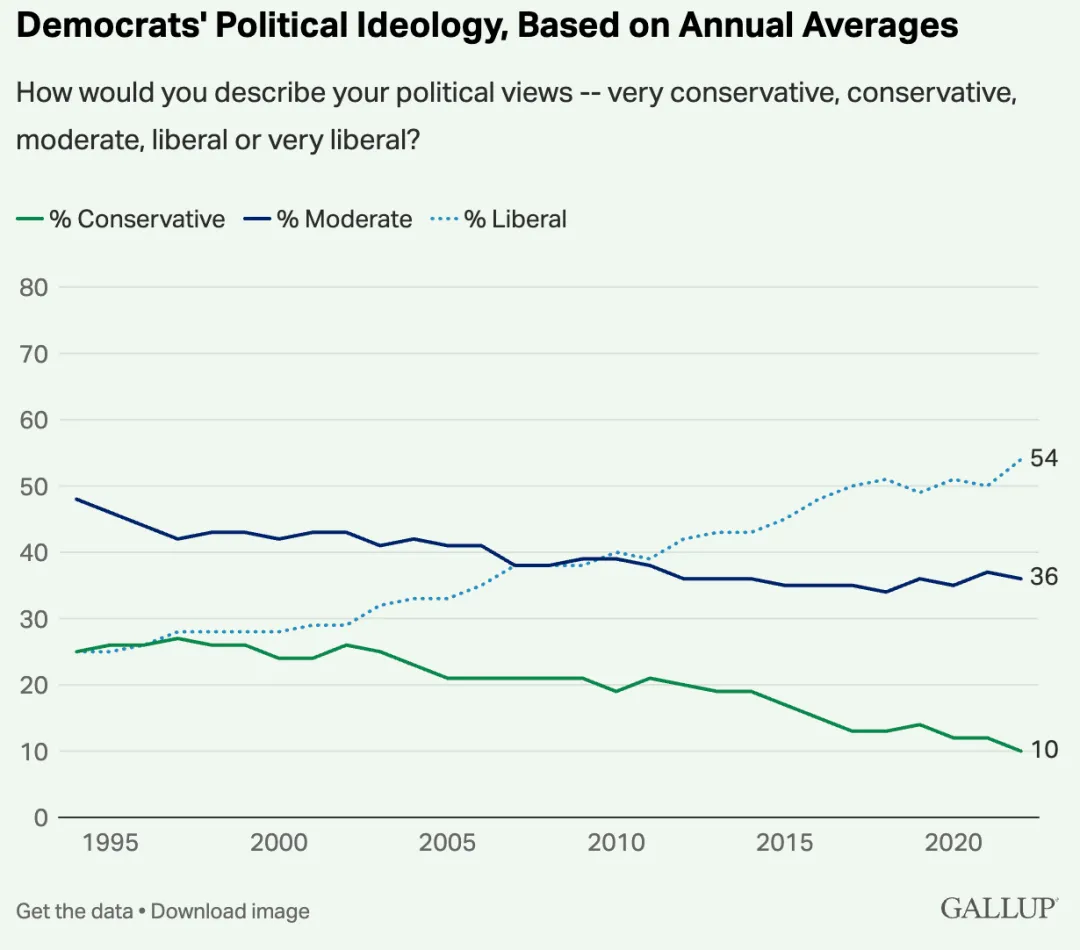

这场胜利表明民主党基层对传统建制派的不满正达到新高点,相反对激进进步路线的支持在扩大。盖洛普调查显示,2024年超过一半(55%)的民主党人自认持自由派/进步立场,创下历史新高。有分析机构甚至预测,到2028年之前民主党选民对左翼路线的认同将超过对中间温和路线的支持。民主党内部“向左转”已成为不可忽视的趋势。

纽约市长候选人佐兰·马姆达尼在布鲁克林举行的选举之夜活动中被宣布获胜,马姆达尼以预计60.16的得票率,确认赢得纽约市长选举。图源:法新社

纽约这座美国金融中心如今将由一位“民主社会主义者”执掌,无疑具有标志性意义。正如评论所指出,马姆达尼对社会主义的坦率拥抱并未吓跑选民,反而成为他的吸引力之一。一位年轻的布鲁克林选民感叹纽约对工薪阶层已变得难以居住,认为“民主社会主义者能以其他政治人物没有的方式替工人阶级发声”。

马姆达尼的崛起映射出民主党基层观念的剧变:几十年前美国人谈“社会主义”色变,而如今越来越多选民,尤其是年轻一代,将其视为可以认真考虑的选项。

卡托研究所的民调结果发现,62%的30岁以下美国人表示他们对社会主义持“好感”。图源:美国革命共产党

近年来多项民调也印证了这一点——比如一项YouGov民调发现,全体美国人中有43%对“社会主义”持正面看法,而在18-29岁的年轻人中这一比例高达62%。民主党正经历思想路线上的一场代际更迭,建制温和派的号召力式微,主张激进改革的左翼声音日益壮大。

激进左翼VS身份议题:马姆达尼式“阶级斗争”路线

马姆达尼所代表的民主党左翼和传统建制派在关注重点上形成鲜明反差。马姆达尼式的左翼更强调阶级不平等和经济正义,带有一种斗争性和“革命性”色彩。他的竞选纲领集中在降低工薪族生活成本、冻结房租、开设公营食品杂货店等议题,突出阶级利益对立。

这种以“阶级斗争”为底色的激进进步路线,给予在高房租、低工资压力下挣扎的普通民众以希望,正是马姆达尼迅速走红的原因之一。

反观民主党建制派,近年的关注点往往集中在一些象征性或文化议题上,而忽视了选民更关切的民生经济问题。例如,前众议长南希·佩洛西等建制派领导人近年来投入大量政治资本推动跨性别权利立法,包括支持在全国范围内保障未成年人的变性医护和手术权益。

不可否认,维护少数群体权利固然重要,但在许多选民眼中,这类议题相较就业、医疗、住房等切身问题显得“不接地气”。不少评论指出,民主党“远离餐桌议题,沉迷抽象文化议题”,正是近年来失去部分基层选民支持的一大原因。

多项民调显示, 民主党聚焦性别意识和堕胎等议题,已与工薪阶层选民脱节。图源:路透社

相形之下,马姆达尼和他背后的民主党左翼把政治话语重新拉回“经济公平”与“阶级正义”轨道上来。他们批评建制派在对抗特朗普主义时策略失当:既没有真正改善工薪阶层福祉,也未能有效应对贫富悬殊和资本贪婪。这股左翼力量主张以更大胆的政府干预矫正不平等,哪怕意味着向富人和大公司开刀。

相反,民主党建制派所热衷的许多议题只是“隔靴搔痒”,无法触及权力和财富分配的根本。马姆达尼等民主党左翼身上带有某种“革命精神”,这股精神激励他们号召人民“撕毁旧游戏规则”、通过选举斗争和群众运动实现对政府权力的重新分配。

马姆达尼呼吁冻结房租、提供免费公交等措施,这一提议在纽约五大行政区的年轻人中引起了强烈反响。图源:Wikimedia Commons

1 2 3 下一页 余下全文民主党2024大选惨败后的反思

2024年总统大选中民主党遭遇重挫,这理应促使党内各派系痛定思痛。然而遗憾的是,民主党建制派在败选后并没有进行深刻反省。相反,党全国委员会(DNC)对选举失败的官方检讨报告一拖再拖,甚至据传还准备回避拜登高龄和哈里斯弱势等“敏感”问题。整个春季民主党高层为人事争斗所困,对路线纠偏的重大议题则语焉不详,令人怀疑建制派是否真正意识到自身战略的失败。

与此同时,民主党左翼阵营倒是迅速提出了一套明确纲领,试图填补建制派反思缺位所留下的真空。他们认为,2024年的失败根源在于民主党未能提供令选民信服的进步愿景,过于谨慎妥协反倒丢掉了关键选票。左翼人士在各种场合呼吁民主党大刀阔斧地转向“自信且不打折扣的进步议程”。这种进步路线固然引发争议,但至少它代表了一种清晰方向。

更重要的是,左翼还制定了相对具体的政策蓝图。例如,民主社会主义者阵线(DSA)在2025年大会通过决议,准备在2028年总统大选中推出自己的候选人,甚至不惜考虑建立独立的社会主义政党。他们提出草拟一份“民主社会主义总统施政纲领”,描绘若掌权将如何通过行政手段在住房、医疗、减贫等领域推进革命性变革。

年轻一代与工薪阶层对主流两党在经济不平等、租房保障、医疗负担等方面的不满上升,而DSA提供了一个“更左”“激进改革”选项。图源:CNN

虽然这些主张听起来激进,但的确为民主党未来指明了一条可能的破局之路。相比之下,建制派领袖们除了相互指责和微调选举策略外,很少提出新的政策思维。种种迹象表明,如果民主党建制派不迅速调整,左翼将在未来党内话语权竞争中占据更大上风。

佩洛西时代终结与建制派困境

民主党建制派走到今日困境,离不开内部权力结构的桎梏。以南希·佩洛西为代表的老一代党魁长期垄断领导职位近20年,造成了新生代难以上升的局面。佩洛西2003年出任众议院少数党领袖,2007年成为首位女性议长,直到2022年底才卸任党团领袖职务。

佩洛西两度担任众议院议长,主导了民主党在众议院的立法与战略方向,被视为党内“建制派核心人物”之一。图源:Getty Imagies

她的强势领导固然保证了党内纪律和法案推动力,但也被批评为“一人当政”导致青黄不接:许多有抱负的中生代民主党议员在她的阴影下难以出头。这种“天花板”效应使民主党建制派在2020年代后继乏人,拿不出有号召力的新领袖来应对共和党的强劲挑战。

佩洛西本人卸任后依然在众院保有相当影响力。然而,她和建制派高层似乎未能提出吸引新世代选民的创新议程。相反,他们往往还是抱守旧有议题不放。佩洛西甚至认真考虑推动未成年人变性手术合法化等激进社会政策,以期提高民主党在年轻选民中的支持度。然而这类举措在更广泛选民中反响不佳,被批评为“黔驴技穷”之举。在经济、治安等重大关切上乏善可陈的建制派,却把有限政治资本押注在具争议的文化议题上,难免引来质疑和讽刺。

随着佩洛西等人逐步淡出舞台,民主党建制派正面临青黄不接的真空。上一代领袖的迟暮与新一代领袖的缺位,让民主党在2024年的大选中失去了凝聚力和鲜明形象。正如一份智库报告所警告的,民主党“形象老化、方向漂移,亟需彻底变革”。

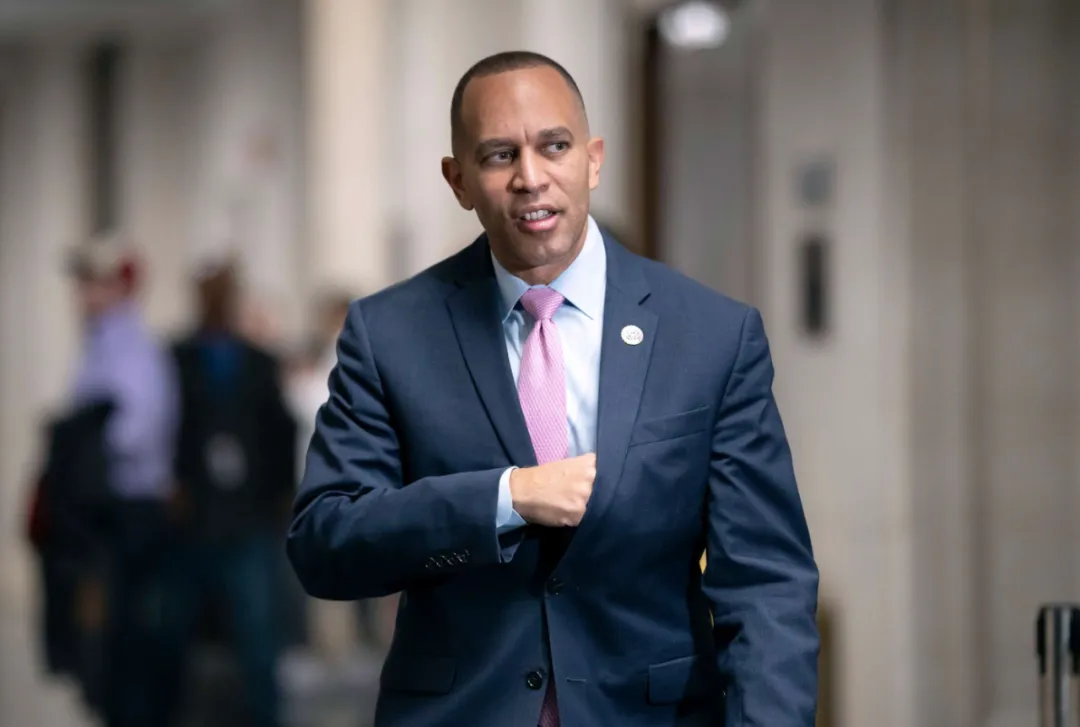

佩洛西在2022年中期选举后主动让贤,新一代的哈基姆·杰弗里斯接过众院少数党领袖。但民主党只是在寄希望于特朗普未来犯重大错误,从而使得民主党有再次执政的机会,而不是自己提出新的纲领来夺回执政地位。

哈基姆·杰弗里斯(Hakeem Jeffries)的政治立场总体偏向温和进步派,主张在延续民主党建制派政策框架的基础上,回应年轻选民与少数族裔的诉求。图源:AP

左倾化大势所趋:唯有激进方能抗衡激进

无论建制派情愿与否,民主党整体左倾化似已成为大势所趋,而且这一趋势很可能在未来数年加速。原因很简单:只有更鲜明、更激进的进步纲领,民主党才有望击败以特朗普为代表的右派民粹主义。许多民主党人痛定思痛后认识到:“以左制右”或许是唯一出路。左翼的高能动员能力和明确斗争矛头,正好可以凝聚那些对现状失望的选民——包括工人阶级、有色人种青年等流失的民主党基本盘。

具体来说,一方面民主党选民结构在变化。白人中产阶层日益倾向共和党,而年轻进步选民、少数族裔选民在民主党内比重提升。这些群体对经济不公、社会正义等议题反响强烈,自然推动党纲左移。

盖洛普的长期跟踪数据显示,自1990年代中期以来,民主党人自认“自由派”(即左翼)者比例从25%攀升至2022年的54%。左翼思想已从党内少数派变成多数共识。这样的民意土壤上,要求民主党更激进改革的呼声只会越来越高。这在纽约这样的深蓝大都市首先爆发,未来几年我们或将在更多州和全国层面看到类似趋势。

从长期来看,自盖洛普在上世纪90年代中期开始定期追踪各党派群体的意识形态取向以来,民主党人总体上变得更加自由派。1994年时,认同自己为“自由派”的民主党人占比为25%;到2010年,这一比例上升至40%,并在2017年达到50%。图源:Gallup

另一方面,特朗普主义的突飞猛进也“倒逼”民主党向左转以求一搏。若民主党大胆举起阶级平等、全民医保、财富重分配的大旗,反而可能激发“以激进对激进”的对决气势。只有为选民提供经济机会,解决公平分配问题,才可以赢回中间选民。

首页 上一页 1 2 3 下一页 余下全文哈里斯的转身与2028年左翼希望之星

在民主党内部左转呼声高涨之际,前副总统卡玛拉·哈里斯的动向尤其引人注目。2024年大选中作为民主党提名人选的哈里斯遭遇失败后,并未选择销声匿迹,反而迅速出版了竞选回忆录,对党内高层的失误进行了罕见的公开批评。人们惊讶于哈里斯公然“揭家丑”的举动,也意识到她与党内建制派的关系可能正决裂。

哈里斯此举被普遍解读为一种“破釜沉舟”的自我定位。若哈里斯2028年再度竞选总统,她极有可能以更左翼、更异军突起的面貌出现。目前民主党内虽然涌现出一些知名左翼人物(如亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯等),但在全国范围内拥有广泛知名度和支持基础的左翼领袖仍屈指可数。而哈里斯作为前副总统,知名度无疑是足够的,如果她彻底转型为左翼旗手,或许正好填补这一空缺。哈里斯有望成为民主党左翼进军白宫的一枚重要棋子。

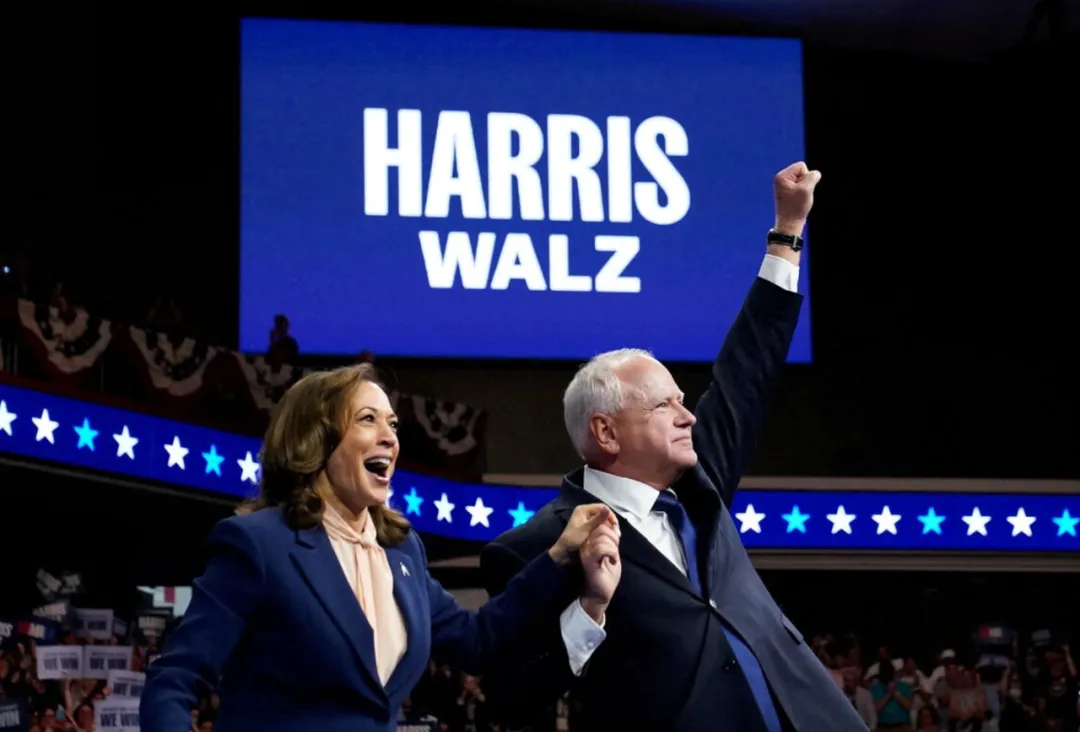

除了哈里斯外,一些原本不太显眼的政坛人物也因立场靠左而获得新的关注。其中最突出的是明尼苏达州州长提姆·沃尔兹(Tim Walz)。沃尔兹在州内推行了一系列大胆的进步政策,被誉为“中西部的平民主义者”。

在2024年,哈里斯甚至选择沃尔兹作为竞选搭档,有人称赞沃尔兹拥有全美最激进进步的执政纪录之一。虽然沃尔兹相对低调温和,但不可否认,他证明了激进政策在实际执政中可以取得成功,这正是左翼需要的信心案例。

2024年8月6日,卡玛拉·哈里斯和她新选定的副总统竞选搭档、明尼苏达州州长提姆·沃尔兹。

相比之下,加州州长纽森则显得有些迷失方向。纽森原本以进步立场闻名,但近年来他的政治定位飘忽不定:一方面高调推进加州的进步议程,另一方面又开播播客与右翼人物对谈,批评民主党品牌“有毒”并抛出一些迎合保守派的论调。例如,他在个人播客中突然表态反对变性女性参加女子体育竞赛、弃用“Latinx”等激进用语,甚至邀请史蒂夫·班农等极右翼人士对话。这些举动令民主党人困惑不已——有人惊呼“纽森到底怎么了?”。

纽森本人否认是在“变色”,但承认民主党形象存在严重问题,如精英化、自以为是等,需要努力改变。无论纽森的真实盘算如何,他目前左右摇摆、不够坚定的形象使他很难成为多数人拥戴的对象。

总的来看,民主党全面左倾只是时间问题。2028年的民主党总统初选,极可能是一场建制温和派与进步左翼的殊死较量。如果建制派再度推举类似拜登、希拉里的中道路线人选,不仅难以战胜共和党,更可能引发部分选民被迫投特朗普。未来三年,美国政坛或将看到民主党经历“破茧成蝶”的左翼重塑——这既是大势所趋,也是民主党自救以求胜选的必然选择。

民主党左翼力量的上升将会如何影响中国?

民主党左翼崛起不仅将重塑美国内政版图,对中美关系和中国利益也会产生深远影响。从总体上看,美国政治的极化(无论极右还是极左上台)都可能使美国政府更加内顾内耗,从而一定程度上缓解对华压力。

极右翼和极左翼虽然在理念上南辕北辙,但有一点颇为相似:他们大多对全球干涉和对外“输出民主”兴趣不大,更倾向把精力用于国内议程。比如,在人权问题上,美国左翼政客固然会批评中国的人权状况,但不太愿意将人权作为对华全面对抗的工具。

相反,传统建制派常常高举人权的旗帜,推动各种遏华举措。可以预见,若民主党左翼在未来掌权,他们不会特别关注中国事务,因为左翼更关注的是美国自身的社会经济改革。

事实上,无论极右还是极左,在对华态度上往往都没有建制精英那么强硬。极右翼的“美国优先”派主要不满的是全球化导致美国吃亏,他们关心的是贸易赤字和制造业回流,而不是在意识形态上战胜中国。极左翼方面,他们奉行的反战立场使其倾向于对华批评但不敌视。

伯尼·桑德斯等进步派领导人多次警告不要开启新冷战,认为美国应通过自身努力解决国内问题、与中国开展合作应对气候变化等全球挑战,而非陷入零和对抗。桑德斯直言,华盛顿如今把美中关系看成你死我活的经济军事斗争,这是危险的共识,应当避免将两个大国拖入冷战僵局。

桑德斯近期表示,若马姆达尼赢得纽约市长选举,将成为“挑战寡头统治的信号”。

哈里斯和沃尔兹在去年的总统选举中,对华态度和拜登相比明显温和。此外,23位国会进步派众议员在反对众议院“中国问题特别委员会”时发表的声明所说:

“美国完全可以增强自身竞争力,而不必发动一场新的冷战”。

更进一步,当民主党左翼或共和党极右轮流执政、彼此在国内斗得难解难分时,中国议题在美国政治中的重要性可能下降。可以想见,未来极右和极左轮流执政,每一届政府都忙于推翻前任政策、清洗官僚体系,那么美国政府恐怕无暇腾出太多精力来一致对付中国。右翼执政时,他们忙于清洗“深层政府”,需要稳定军队和情报体系,不敢贸然对外扩张;左翼执政时,他们又要清洗右翼留下来的新的“深层政府”,同时与国内资本势力做斗争,以及推行社会福利改革等宏大议程,对中国的优先级自然也会降低。

目前特朗普正在对官僚体系进行大清洗。而一旦四年后左翼执政,又会将前任安插的保守派官员清除,再换上进步人士,以致经验丰富的中立公务员越来越少。这种行政系统的剧烈震荡,可能导致美国对外交往政策摇摆不定甚至无法有效执行。

对中国来说,需要警惕这种局面可能带来的不确定性:一个内部分裂、政策朝令夕改的美国,可能时而释放善意、时而又因国内政治需要采取敌视行动。中国必须做好应对美国政策极端化和反复性的准备。

面对美国政治的新变化,中国宜采取冷静务实、广交朋友的策略。中国可以尝试寻求“求同存异”的交流。左翼政客关注社会公正、减贫和平等,这些领域正是中国所取得巨大成就并愿意分享经验的地方。联合国秘书长古特雷斯就曾称赞“帮助8亿人脱贫是人类历史上绝无仅有的成就”。这些经验如果通过合适途径介绍给美国左翼人士,或许能增进他们对中国发展模式的理解,找到共同语言。同样,中国在清洁新领域的巨大投入也可成为双方合作的话题。中国已成为全球可再生能源的领军者,而美国进步派非常重视气候行动,双方在这一领域存在天然的合作利益。

最后值得一提的是,美国左右两翼在国会投中的一些“交叉联盟”现象为中国提供了启示。近年来,关于中国的强硬法案并非总是一边倒通过,时常有进步派民主党人和自由派共和党人联手投票反对。

例如,2023年国会讨论全面封禁TikTok应用时,就形成了兰德·保罗参议员(共和党极右翼)与AOC、贾马尔·鲍曼众议员(民主党极左翼)共同反对的奇景。他们都认为直接禁TikTok违反言论自由,是政府过度之举。这一“意外联盟”成功阻止了快速禁令的通过。

又如,一些涉华制裁或敌对法案,往往也只有建制派坚决支持,而极左和极右基于各自理由投下反对票或弃权票。

总之,美国民主党左翼力量的上升和整个政治光谱的极化,对中国来说既是挑战也是机遇。挑战在于美国政策可能更加难测,国内政治服务于外交的情况增多,中美关系中的意识形态争议或有新形式表现。

机遇在于,美国内部分歧可在一定程度上牵制对华强硬路线,为中国争取相对缓和的外部环境。面对一个可能大幅左倾的民主党和愈发两极撕裂的美国,中国更须秉持战略定力和灵活策略,在变局中寻新机,在竞争中谋共赢。

首页 上一页 1 2 3 余下全文美国东部时间11月4日晚,34岁的民主党候选人、民主社会主义者佐兰·马姆达尼(Zohran Mamdani)以50.4%的得票率击败前纽约州州长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo),赢得纽约市长选举,成为纽约市历史上首位穆斯林、印度裔以及最年轻的市长。

不同于民主党传统的政治人物,马姆达尼是美国民主社会主义者的核心组织、新左翼力量民主社会主义者阵线(DSA)成员,他本人极具“草根”特征,善用社交媒体,在年轻选民中有很强号召力。他在竞选期间高呼提高纽约市最富人群与企业的税率、冻结稳定租金房的租金水平、扩大政府补贴住房建设,以及提高最低时薪,以制度性改革回应选民痛点。美国进步派运动精神领袖、佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯公开力挺马姆达尼,称其有潜力成为“共和党的噩梦”以及“挑战寡头统治的信号”。

而美国总统特朗普则在社交媒体上抨击他是“百分之百的疯子”,并称其为“共产主义者”,甚至威胁若其当选将削减对纽约市的联邦拨款。

有分析认为,马姆达尼的崛起,折射出民主党内部的“左右之争”的天平开始倾斜。面对通胀高企、贫富差距扩大及劳工权益等议题正日益成为选民关注焦点。民主党高层仍未直面其在身份认同与政治方向上的深刻危机。马姆达尼的出现,恰好代表了民主党左翼人士寻找的政治家,或将成为民主党转向的契机——从建制到草根、从中间路线向左翼。

IPP特约研究员、复旦大学社会科学高等研究院副教授孟维瞻分析指出,美国民主党正处于一次历史性的意识形态转折点。以纽约新任市长佐兰·马姆达尼为代表的左翼力量迅速崛起,标志着党内“向左转”的趋势已成大势。这场代际与路线之争不仅将重塑民主党,也可能改变美国的政治结构与对外战略:极左与极右轮流执政、国内政治极化加剧,将使美国更加内顾内耗,从而削弱其对外扩张与对华强硬姿态,为中国在未来博弈中赢得战略空间。

【文/孟维瞻】

今年纽约市的市长选举出现了历史性一幕:来自民主党左翼阵营的佐兰·马姆达尼(Zohran Mamdani)在初选中击败了前州长安德鲁·科莫等建制派大佬,一路高歌猛进,最终成功当选纽约市市长。

这场胜利表明民主党基层对传统建制派的不满正达到新高点,相反对激进进步路线的支持在扩大。盖洛普调查显示,2024年超过一半(55%)的民主党人自认持自由派/进步立场,创下历史新高。有分析机构甚至预测,到2028年之前民主党选民对左翼路线的认同将超过对中间温和路线的支持。民主党内部“向左转”已成为不可忽视的趋势。

纽约市长候选人佐兰·马姆达尼在布鲁克林举行的选举之夜活动中被宣布获胜,马姆达尼以预计60.16的得票率,确认赢得纽约市长选举。图源:法新社

纽约这座美国金融中心如今将由一位“民主社会主义者”执掌,无疑具有标志性意义。正如评论所指出,马姆达尼对社会主义的坦率拥抱并未吓跑选民,反而成为他的吸引力之一。一位年轻的布鲁克林选民感叹纽约对工薪阶层已变得难以居住,认为“民主社会主义者能以其他政治人物没有的方式替工人阶级发声”。

马姆达尼的崛起映射出民主党基层观念的剧变:几十年前美国人谈“社会主义”色变,而如今越来越多选民,尤其是年轻一代,将其视为可以认真考虑的选项。

卡托研究所的民调结果发现,62%的30岁以下美国人表示他们对社会主义持“好感”。图源:美国革命共产党

近年来多项民调也印证了这一点——比如一项YouGov民调发现,全体美国人中有43%对“社会主义”持正面看法,而在18-29岁的年轻人中这一比例高达62%。民主党正经历思想路线上的一场代际更迭,建制温和派的号召力式微,主张激进改革的左翼声音日益壮大。

激进左翼VS身份议题:马姆达尼式“阶级斗争”路线

马姆达尼所代表的民主党左翼和传统建制派在关注重点上形成鲜明反差。马姆达尼式的左翼更强调阶级不平等和经济正义,带有一种斗争性和“革命性”色彩。他的竞选纲领集中在降低工薪族生活成本、冻结房租、开设公营食品杂货店等议题,突出阶级利益对立。

这种以“阶级斗争”为底色的激进进步路线,给予在高房租、低工资压力下挣扎的普通民众以希望,正是马姆达尼迅速走红的原因之一。

反观民主党建制派,近年的关注点往往集中在一些象征性或文化议题上,而忽视了选民更关切的民生经济问题。例如,前众议长南希·佩洛西等建制派领导人近年来投入大量政治资本推动跨性别权利立法,包括支持在全国范围内保障未成年人的变性医护和手术权益。

不可否认,维护少数群体权利固然重要,但在许多选民眼中,这类议题相较就业、医疗、住房等切身问题显得“不接地气”。不少评论指出,民主党“远离餐桌议题,沉迷抽象文化议题”,正是近年来失去部分基层选民支持的一大原因。

多项民调显示, 民主党聚焦性别意识和堕胎等议题,已与工薪阶层选民脱节。图源:路透社

相形之下,马姆达尼和他背后的民主党左翼把政治话语重新拉回“经济公平”与“阶级正义”轨道上来。他们批评建制派在对抗特朗普主义时策略失当:既没有真正改善工薪阶层福祉,也未能有效应对贫富悬殊和资本贪婪。这股左翼力量主张以更大胆的政府干预矫正不平等,哪怕意味着向富人和大公司开刀。

相反,民主党建制派所热衷的许多议题只是“隔靴搔痒”,无法触及权力和财富分配的根本。马姆达尼等民主党左翼身上带有某种“革命精神”,这股精神激励他们号召人民“撕毁旧游戏规则”、通过选举斗争和群众运动实现对政府权力的重新分配。

马姆达尼呼吁冻结房租、提供免费公交等措施,这一提议在纽约五大行政区的年轻人中引起了强烈反响。图源:Wikimedia Commons

1 2 3 下一页 余下全文