印度不自量力,必将自食其果!

来源:鼠妈杂谈

微信号:gh_6186907f13df

美印签署的十年防务框架协议,被认为是两国长期防务合作的里程碑,标志着双方在印太地区的战略利益进一步契合,并预示着两国军事合作的深化。

印度国防部长拉杰纳特·辛格将此协议视为“日益迈向战略趋同的信号”,强调了双方在军事技术、情报交流和联合军演等方面的合作,以及对地区安全格局的深远影响。

印度同时还加强了与以色列的军事技术合作,并向菲律宾出口布拉莫斯超音速导弹。

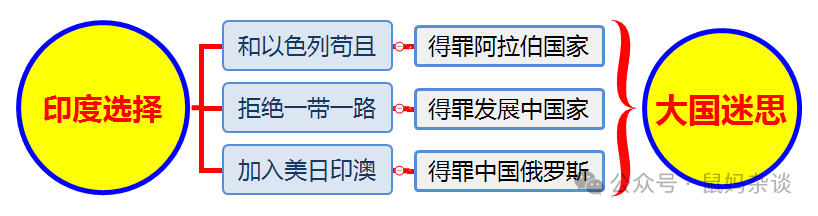

表面上,印度似乎在构建一个以自身为核心的地区安全网络,试图借助美国“印太战略”的助力,实现其“领导性大国”的梦想。

然而,剥去光鲜的外交辞令,我们看到的却是一个在战略上不自量力、正逐步陷入自我孤立的印度。

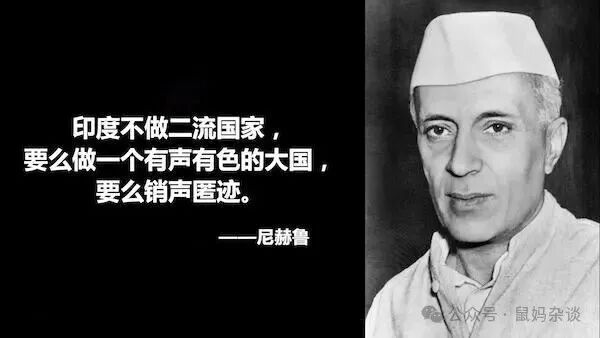

战略自负:印度大国梦

尼赫鲁有名言:印度要么做有声有色的大国,要么就销声匿迹。

随着印度GDP超过英国并有望在不久的将来超越日本的情况下,莫迪提出了成为全球领导性大国的目标。在这种野心的驱动下,印度开始推行“多向结盟”策略,试图在大国博弈中左右逢源。

印度战略界抱有一种不切实际的幻想,认为其能在中、美、俄、欧等各大力量间游刃有余,实现利益最大化。然而,全球政治不是菜市场,大国关系更不是可以随意挑选的商品。

印度在深化与美国防务合作的同时,仍与俄罗斯保持密切军事合作,这种“走钢丝”的外交策略,表面看似精明,实则暗藏极高风险。

印度梦想成为“安全提供者”,但以其现有的国力和军事实力,这一目标更像是一个空中楼阁,印度海军虽被某些排名列为世界第七,但要真正担当印度洋的“安全提供者”还为时过早。

美印合作:同床异梦

美国希望印度成为其“印太战略”中遏制中国的重要力量,而印度则试图借助美国的技术和资金提升自身国防现代化水平。

两国的战略目标看似有交集,实则存在本质区别。

美国希望建立一种以自己为中心的美印同盟关系,实现对印度的战略控制,类似美日、美韩关系。而印度则渴望与美国缔结真正平等的战略伙伴关系,捍卫自身的战略独立性,并矢志追求世界大国的地位。

这种战略意图的错位,在具体合作中已昭然若揭。例如,美国计划从2025年起大幅增加对印度的军售,并将出售F-35隐形战斗机,同意与印度联合生产F414发动机。然而,这些合作案例寥寥无几,且推进速度远未达预期,足见美国在核心技术转让方面仍筑起重重壁垒。

更值得玩味的是,尽管美印防务合作不断深化,但美国对印度商品征收50%的关税,两国在经济贸易领域的摩擦仍在不断加剧,尽管美国试图将防务合作与贸易争端分开处理,但这种“政经分离”的策略能否持久仍存在不确定性。

印度传统上秉持的“战略自主”外交政策,正逐渐被“务实外交”所替代。这种转变,昭示着印度正逐步摒弃其长期奉行的不结盟政策,逐步倒向美国阵营。

然而,印度或许高估了自身在美国战略棋局中的价值,低估了成为美国“准盟友”所需付出的代价。

美印加大合作,第一个不爽的是俄罗斯,你减少购买俄罗斯油气,那你的俄式武器还要不要我维护了?我们肯定也不爽,印度洋是国际贸易重要通道,原来美军在迭戈加西亚虎视眈眈,现在你又来掺和,你也想控制印度洋吗?小孩子耍性子,是要打屁股的。

印以合作:失道寡助

印度与以色列的军事合作主要集中在技术装备领域,以色列已成为印度重要的军事技术供应国。

印度国防工业根基浅薄,自主研发能力欠缺,故而期望借助与以色列的合作,迅速提升军事技术水平。然而,此等急功近利之技术攫取,很难真正提升印度的自主创新能力,反倒可能加剧其对外部技术的依赖。

以色列向印度出售的“苍鹭”无人机、“巴拉克”防空系统等装备,虽能在短时间内提升军事实力,但这种急于求成之举,往往欲速则不达。正如印度从以色列采购的“阿塞罗”级巡逻炮舰,虽然装备先进,但印度海军是否能够有效操作和维护仍是一个问号。

更重要的是,巴以冲突热火朝天的时候,印度大张旗鼓地支持以色列,还布署了大量军舰为美以护航,全世界真正支持以色列的只有美国一家,你这是火中取栗,跟所有阿拉伯国家作对,也是跟所有有正义感的国家作对,如今,你又加强与以色列的军事合作,必然会影响印度在中东和全球的地缘政治利益。

印度向菲律宾出口布拉莫斯超音速导弹,被视为其“东进”战略的重要一步,被印媒吹捧为印度武器出口的里程碑,莫迪总理还亲自表示祝贺。

然而,这种跨越地区的军事合作背后,体现的是印度战略上的不自量力。

印度卷入南海事务,视其为扩大地区影响力之契机,却浑然不知自己只是美国南海战略之棋子。

印度可能高估了自己对菲律宾的影响力,低估了介入南海问题的风险。菲律宾在南海不断挑衅之际,其军方宣布将拟定新的武装力量现代化计划,印度迅速抓住这一机会向菲出口武器。

具有讽刺意味的是,布拉莫斯导弹,是印度和俄罗斯联合研发并生产的超音速巡航导弹,其技术基础源自俄罗斯的KH-61红宝石导弹。

印度用俄罗斯的技术来武装菲律宾,进而间接服务美国的印太战略,充分暴露了印度在战略上的投机性。

石破茂下台后红光满面,是因为不想当炮灰;

李在明将尹锡悦拉下马,是不想让韩国当炮灰;

杜特尔特以身入局,是不想让菲律宾当炮灰;

印度倒好,主动选择当炮灰,三哥的脑回路我们常人无法理解,就像布拉莫斯的“布朗”弹道一样,让人无法捉摸。

印度洋,不是印度的洋印度洋,作为全球战略要地,是连接亚洲、非洲、欧洲和大洋洲的关键航运通道,其中5条通道是世界9条重要能源通道中的关键部分。这片海域对全球贸易和能源运输至关重要,自然也成为大国博弈的焦点。

自独立以来,印度便一直怀揣着“掌控印度洋”的梦想,然而,印度可能过高估计了自己在印度洋的影响力。

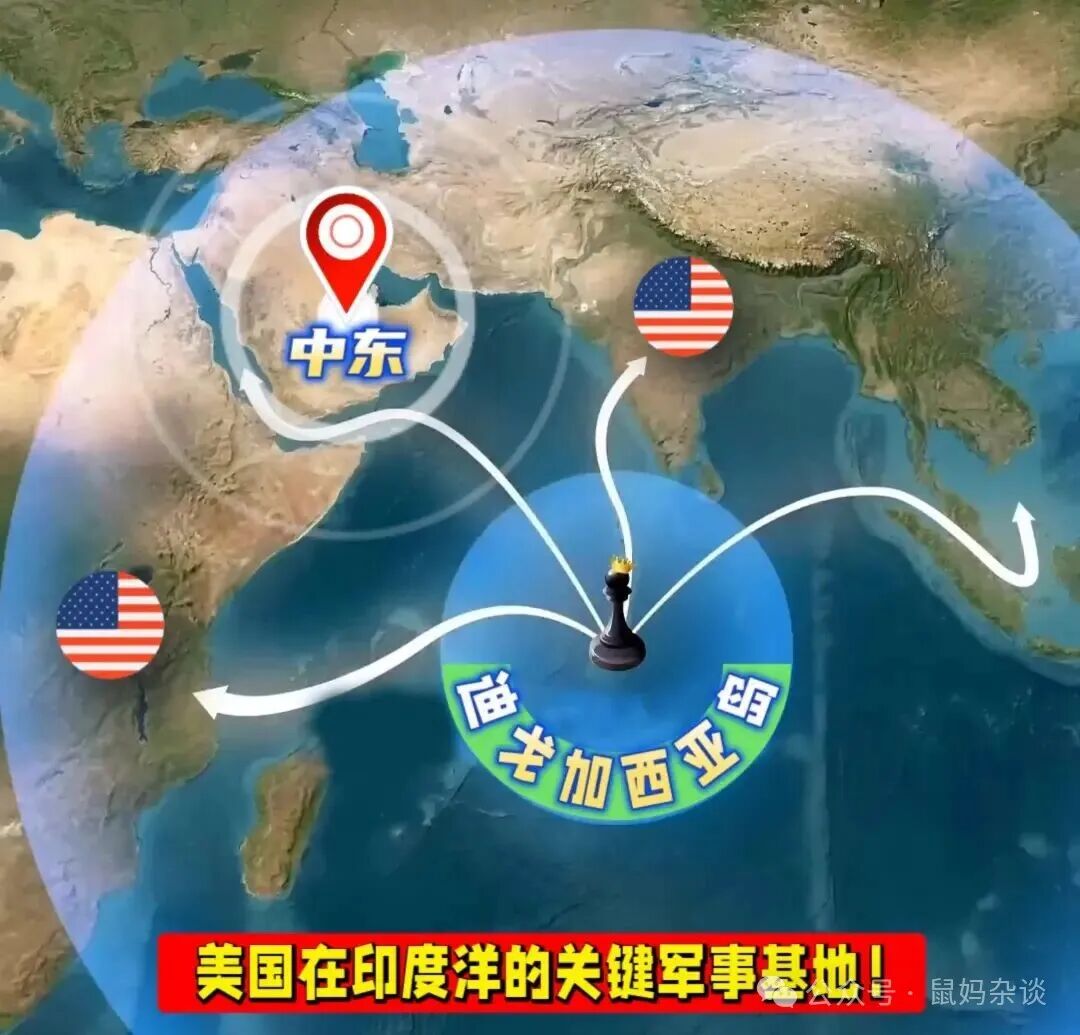

美国的印度洋军事基地迪戈加西亚,具备战略轰炸机、核潜艇和航空母舰的停泊能力,是美国在太平洋地区最重要的海、空作战基地和后勤补给基地,加上中央司令部、非洲司令部和印太司令部,美国维持着在该地区的强大军事影响力。

印度渴望成为印度洋的“安全提供者”,然而以其现有能力,维护如此广阔海域的安全稳定,无疑是以卵击石。

印度洋沿岸25国拥有27亿人口,平均年龄低于30岁,年轻的人口结构既带来发展潜力,也隐藏着社会动荡的风险。

印度洋地区面临的安全威胁呈现碎片化和扩散化趋势,这里有恐怖主义和海盗活动,更有大国间的战略竞争。尽管印度在增强其海军力量方面做出了很多努力,但这些威胁的复杂性和多变性远远超出了印度的应对能力。

战略短视,自食其果印度与美国、以色列、菲律宾的军事合作,表现上能增强自身安全与地区影响力,实则是一种战略短视,必将自食其果。

印度高估了自身在大国博弈中的筹码分量。印度在四国机制中的角色,显然已被工具化。美国推动美日印澳“四方安全对话”,旨在构建针对中国的包围圈,而印度在此机制中更多扮演“打手”角色,而非平等伙伴。

印度的军事投入也已超出其经济承受力,尽管国防预算逐年增长,但实现海军扩张目标仍显力不从心。一位印度战略家直言:“印度目标是跻身世界第三大经济体,应增加海军预算,打造世界第三或第四的海军力量。” 然而,这种穷兵黩武之举,恐将拖累印度经济发展。

更为严重的是,印度与美国等国的军事合作,或将破坏印度洋地区的战略平衡,引发地区军备竞赛。印度洋地区原本就存在诸多矛盾冲突,印度这种盲目选边站队的行为,必将进一步加剧地区紧张局势。

印度则可能成为冲突的第一线,首先承受周边国家的反制,成为美国地缘战略的牺牲品。

摆正位置,方得始终随着美国对印度的加速武装,双方联合演习愈发密集,印度洋上的军事活动也日益增多。美国在印度洋地区的迪戈加西亚基地、莱蒙尼尔营地等军事设施不断升级,巴林的第5舰队持续加强。

而新德里的决策者们依旧沉浸在“大国梦”的幻象中,对自己正被工具化的现实浑然不觉。

印度看似在布局一盘大棋,实则不过是他人棋盘上的一枚棋子。当游戏结束,棋手离场,留给印度的只会是战略上的孤立和安全上的困境。

印度洋不会因印度的野心而成为“印度的洋”,相反,印度可能因自己的贪婪而失去在这片海洋中的方向。