作者:印闲生

来源:江宁知府(ID:jiangningzhifu2020)

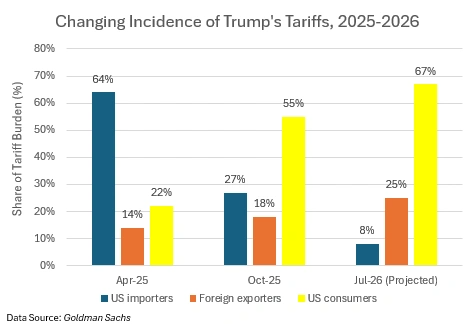

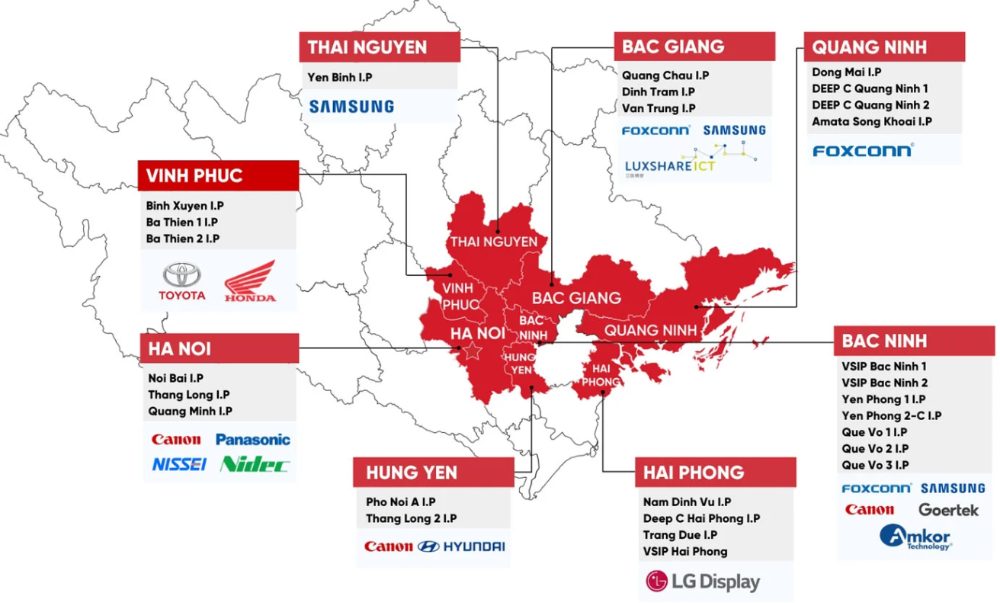

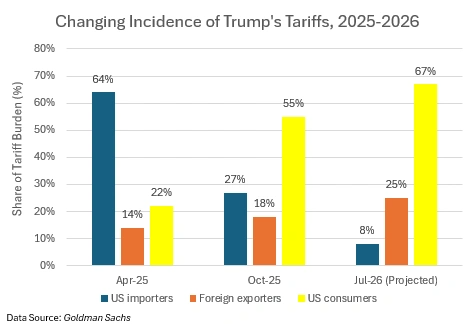

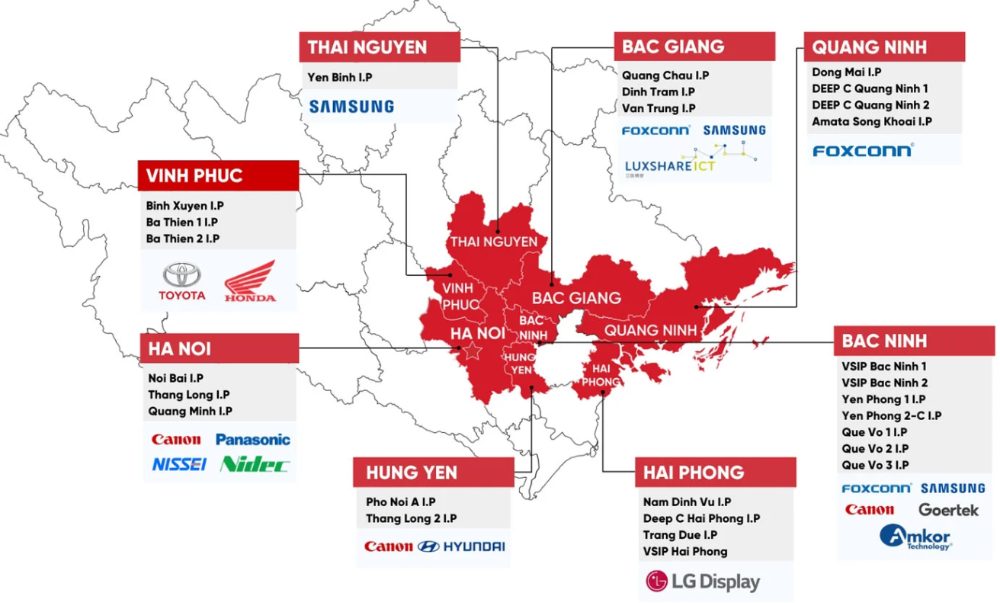

特朗普大幅提高美国关税的一个重要理论支撑是“关税由外国人承担”,由于害怕引发内部通胀,白宫最初怀着“走一步看一步”的心态。全面“对等关税”是4月份推出的,根据美国5月份公布的消费者物价指数(CPI),剔除能源和食品价格之后的核心CPI仅上涨0.1%,涨幅低于之前预期的0.3%。财政部长贝森特接受采访时自信地表示:“反对派希望经济减速,通胀大幅加剧,但是这些情况都没有发生。”特朗普也在社交媒体上发文称:“正如我一直预测的那样,进口价格实际上在下降,假新闻和所谓的‘专家们’又错了,应该将这个调查结果给‘太迟的鲍威尔’看看,他一直像个婴儿那样抱怨根本不存在的通胀,拒绝做正确的事。”同期,日本发布的一则统计数据引发各方关注:3月至5月间,日本汽车出口到北美的价格下跌了17.7%——这说明日本车企为了尽可能避免在当地涨价,即使削减利润也要确保市场份额。拆开来看,在25%的汽车关税中,出口日企承担了17.7%,进口企业和消费者仅承担了7.3%,即日本汽车制造商消化了关税带来的大部分成本。这显然是特朗普敢于继续通过关税向其他国家施加压力的原因之一。在当时的文章中我们提出,特朗普团队肯定掌握了类似的敏感度测算,假如关税主要由出口企业承担,则倾向于继续征收、保留该关税;假如主要由进口企业和美国消费者承担,则会考量降低。如此便解释了为什么美方在打出高关税牌的同时,又不停地释放“可以谈”的信号,其根本目的是最大化本国利益,随时调整关税结构和征收对象。关税的征收方式是由海关直接向进口商征收并上缴给政府,因为进口商才是本国境内的企业或个人,远在他国的出口商并不归你管。也就是说,尽管特朗普反复声称是外国人付款,可实际上收到账单的是美国进口商——如果最高法院推翻关税,退款也是打回美国进口商的账户里。当然,进口商不会白白掏这笔钱,它会一边向外国出口商压价,一边以更高的价格转嫁给消费者。这里面问题就来了,进口商和出口商本质上属于“上游商业伙伴”,其利益是高度绑定的,他们在面对“下游消费者“时,喜欢采用慢慢涨价的策略消化掉上升的成本,以避免骤然刺激让消费者改变购物习惯。近期,耶鲁大学通过广泛调研公布了一份研究报告,清晰呈现了出口商、进口商、消费者三方的分摊比例变化。如上图所示,在2025年4月,美国进口商承担了64%的关税,外国出口商承担14%,消费者仅承担22%。此时关税刚刚启动,进口商处于懵圈状态——由于特朗普只是给了三个月“暂缓期”(期间对大多数国家征收10%的关税),因此美国进口商不管三七二十一先抓紧囤货,暂时来不及重新议价。4月到10月的半年间,不仅特朗普政府在跟各国进行关税谈判,成千上万个美国进口商也在跟外国出口商激烈讨价还价。讨价还价的结果是,到10月份出口商的承担比例上升至18%。耶鲁大学的分析人员认为,这些数字背后的逻辑其实很清楚,4月至10月间美国进口商寻找到了一些更便宜、更容易屈服的替代供应商,所以国外进口商承担的关税比例略有上升。根据他们的测算,到2026年年中,外国出口商承担的关税比例最终将稳定在25%左右。不过进口商和出口商的博弈并不是最重要的,在承担完初期的成本压力后,美国进口商正缓慢地向下游涨价。2025年4月到10月,消费者承担关税的比例从22%上升至55%,到2026年年中将升至67%——这与缓慢上升的通胀数据保持一致。不难发现,美国进口商作为进出口贸易活动的“中间人”和“发起者”,他们最终会把自己调整到一个相对舒适的位置,将绝大多数关税成本转嫁至“两端”。假如无法实现上述场景,那他们干脆就退出这一商业活动了。由于消费者群体相对外国出口商更为分散、弱势,因此最终的格局将是美国消费者承担关税的67%,外国出口商承担25%,进口商仅承担8%。耶鲁大学的报告预测,如果通胀预期没有脱锚,应该会在2026年中放缓,整体物价水平将比没有特朗普关税时高出1至1.5个百分点。而根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院的分析,截至2025年10月31日,美国本年度关税收入总计已达2239亿美元,比去年同期增长了1422亿美元。考虑到广泛关税是今年4月才启动的,且10月份之后税率更高,粗略估计每年可以提供不少于3000亿美元的收入。通俗点解释,特朗普政府实际上是以物价上涨1至1.5个百分点为代价,换取了每年约3000亿美元的关税收入增长,本质上是对内征收了一笔消费税。代表小企业主向最高法院提告的律师卡蒂亚尔称:“关税就是税收,他们从美国人的口袋里掏钱,然后把钱存入美国国库,而我们的建国先贤们把征税权完全赋予了国会。”除了创收这个目标外,特朗普关税的另一个重要目的是鼓励制造业回流,仅就过去半年多的表现看,结果可谓好坏参半。在半导体、造船、医疗设备、关键矿产加工等领域,确实出现了投资美国的回流现象,但这主要是由供应链风险驱动的,而非单纯的经济核算。事实上,即使征收关税,美国与海外生产之间的成本差异仍然很大,美国的劳动力成本比中国、越南、印度等低成本制造国高出三到五倍,20%、30%的关税根本于事无补。此外,现代工业已经形成了广泛的供应链网络,复制一个企业车间很容易,但复制整套供应链网络却十分困难。在特朗普关税之下,绝大多数公司选择“微调”来应对,而不是简单地回流美国,真正受益的是越南、墨西哥等毗邻中美的国家。越南红河三角洲和湄公河三角洲分布着大量来自中日韩的企业园区。“美国政策制定者必须认识到,他们目前的剧本——出口管制、关税和零散的产业政策——是无效的。仅仅试图放慢中国的速度是行不通的,相反,华盛顿必须专注于建立自己的工业实力体系。”简单来说,你不能光给别人使坏,关键还是要靠自己变好。以电力设施为例,过去二十多年中国每年增加的发电量相当于英国的总发电量,如今中国每年的发电量比美国和欧盟的总和还要多。中国在超高压输电线路和电能存储方面投入了大量资金,可以长距离高效输送电力,而充足的电力供应又使得依赖电力的交通系统(高铁和电动汽车)得以快速发展。再以医疗系统为例,美国医疗体系存在严重的不平等和低效,完全可以从其他国家汲取经验,甚至直接进口廉价的医疗设备和药品。综合看下看,特朗普关税的影响其实没有最初人们想象的那样大,他搞了很大一个阵仗——全球征税、全球谈判,最后费尽力气解决了原本就不存在的问题。“你可以不照着经济原则来做事,但你不能否定它的存在。无论遵守与否,经济的法则都存在,世界就是这样运转的,这就是人类社会的运行方式。”