作者:印闲生

来源:江宁知府(ID:jiangningzhifu2020)

以回顾历史的视角看,中美之间的紧密经济联系其实是全球化时期一次大胆的尝试,如果不发生超预期转折,未来只可能发生两种场景:一种比较理想的场景是这轮脱钩进程渐渐停留在某个大家都能够接受的位置,世界出现了一套削弱后的全球化体系和一套拥有相当规模的备份体系,达到发展与安全的平衡。一种比较悲观的场景则是中美各自主导一套系统,两套体系最终走向撕裂,只保留很少的联系。1950年1月,美国主导成立了针对社会主义国家的“出口管制统筹委员会”,协调西方盟友对苏联、中国等实施战略物资禁运。1948年美国对苏联的出口额尚有2700多万美元,到1952年锐减至1.5万美元,聊胜于无。说来令人感慨,2024 年美国对俄罗斯的商品出口额为5.26 亿美元,进口额30亿美元,双双创下1992年以来的新低,又回到了苏联解体时的原点。冷战期间,美国赴苏联投资的最著名一个案例是百事可乐。

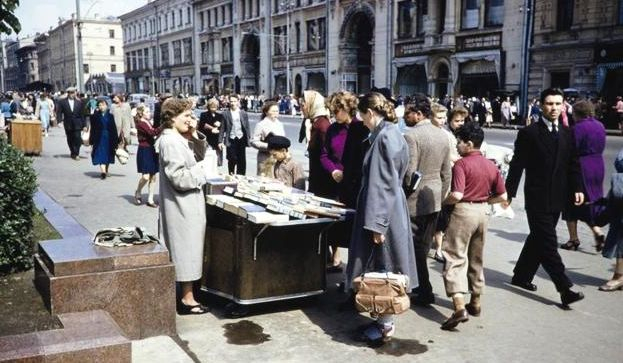

因为可口可乐席卷全球,百事可乐根本无法与之抗衡,所以不得不避其锋芒,选择开拓前者无法涉足的苏联市场。1959年7月,在美苏“和平竞赛”的宣传下,时任美国副总统尼克松率团去莫斯科举行了一场规模庞大的展览会,展示发达资本主义的生活方式,百事可乐积极报名参加。著名的“厨房辩论”就发生在这次展览会上,当时赫鲁晓夫与尼克松激烈争论哪种制度更优越。恰逢七月酷暑,赫鲁晓夫满头大汗、口干舌燥,此时懂事的百事可乐负责人抓住机会给赫鲁晓夫递上一杯可乐,后者一饮而尽。赫鲁晓夫在时任美国副总统尼克松的注视下喝百事可乐,1959年。知名度打出来了之后,百事可乐便思索着怎么能去苏联建厂,可由于诸多政治因素限制,这笔投资谈了十年都没谈成。

百事可乐总裁肯德尔与尼克松私交不错,在白宫默许下,肯德尔终于在1972年同苏联政府达成一项贸易协定,正式向苏联出口可乐糖浆——这是二战后第一款通过正规渠道在苏联销售的西方产品。

到了商量付款方式的时候,苏联方面坚持以卢布结算,可卢布只能在经互会国家之间流通,不能兑换成美元,所以百事可乐公司则坚持以美元结算。

搞来搞去,双方不得不采用以物易物的原始方式来解决结算难题,足见彼时东西方阵营隔阂之深。此后若干年间,百事可乐深受俄国人喜爱,到俄乌战争爆发前的2021年,俄罗斯是百事可乐全球第三大市场,仅次于美国和墨西哥。然而令人惋惜的是,2022年9月,百事可乐迫于政治压力关闭了所有在俄罗斯产线,挥手告别。今年1月特朗普上台后,美俄关系一度有所缓和,百事可乐重回俄罗斯的消息又开始流传,不过最新消息是百事可乐宣布在哈萨克斯坦投资一座工厂,或将采用“迂回方式”重返俄国市场。勃列日涅夫视察位于黑海沿岸城市新罗西斯克的百事可乐工厂。现阶段美国国内有一种观点认为,在冷战结束后,美国的理论家和政策制定者们忽视了与中国、俄罗斯等国家融合的潜在风险。

这种观点随着2020年疫情初期欧美国家在基础医疗设备领域严重依赖中国以及2022年俄罗斯以能源作为武器向欧洲施压得到明显加强。

渐渐地,美国觉得1950至1990年代那种“西方世界内部的经济全球化”才是合理的、可靠的,于是便有了所谓的“去风险化”——这一点上特朗普政府跟拜登政府并没有本质不同。也就是说,现在中美不是要不要脱钩的问题,而是“怎么脱钩”“在哪些领域脱钩”。过去几年里,中美其实从未达成过什么重要共识,偶尔的共识只是暂时休战,把分歧延后处理,等各自忙完内部的事情(比如美国大选)后继续或换一种方式接着斗。回过头来看,1990至2000的十年间是美国领导层最自信、商界推进经济全球化进程最积极的十年,而中国恰好把握住了这一历史机遇。

1999年克林顿政府同意中国加入WTO时,美国的人均GDP是中国的40倍——当时中国仍是世界上最贫穷的国家之一,人均GDP排名介于斯里兰卡和圭亚那之间。

反对经济全球化或主张西方内部经济全球化的美国人认为,如果当时克林顿预判到日后中国的发展轨迹,那他绝不会进行这场“鲁莽的实验”,将中国经济与西方经济体进行如此紧密的结合。早在2016年特朗普第一次竞选总统时,就曾激烈批评克林顿,称他推动了“灾难性的贸易协议”。

因此,美国经济鹰派主张“及时止损”,要求大家承认过去犯下的错误,不再与中国做“危险的纠缠”,努力恢复1990年代之前的设置,实现经济层面的硬决裂。

自2018年初开始,美国的制裁名单如雪花般飘过太平洋,从军事单位、高校、科研机构,到中兴、华为、中芯国际等知名企业,再到许许多多不知名的中小企业,单子越列越长,范围越来越广。与此同时,中美之间有关贸易和关税的负面事件层出不穷,“谁占了谁的便宜”成为两国媒体热议的话题。经贸纠纷再叠加俄乌、南海、台海等地缘政治冲突,基本让1970年代以来中国与西方建立起的所有信任都消失殆尽了。如今我们去争论“脱钩”“去风险”“新冷战”这些名词已没有意义,因为政策名词很像是“冰山一角”——露出水面的“一角”没那么重要,下面的“冰山”才是关键。特朗普和他的“哼哈二将”。商务部长卢特尼克与财政部长贝森特关系不好已经是公开秘密。中方认为,9月份马德里会谈时中国已经做出重要让步,在Tiktok问题上开绿灯,而美国仍不断做出负面举动,如:穿透制裁(将数以千计的中国公司新纳入制裁名单),征收港口费,限制中方航空公司航线等。有媒体报道称,主导实施“穿透制裁”的关键人物是美国商务部长卢特尼克,他没有预估到中国会有如此强烈的反应。在白宫闭门会议上,针对中国前所未有地扩大稀土出口管制,特朗普感到非常惊讶,当了解情况后,特朗普斥责了卢特尼克,称他“把与中国的事情搞砸了”。简单来说,如今特朗普只要不去管控手下,中美关系就会继续下坠,只有总统努力约束那些“鹰派人士”,双方关系才能暂时稳定住。经此波折,中美四轮谈判累积下的仅有的一点互信也烟消云散,双方互相指责的声音越来越多,不论局面最终如何收场,脱钩进程都只会进一步加速。之前很长一段时间里,中国对外贸易格局大致是这样的:西方发达国家向中国提供部分先进技术、资金以及消费旺盛的市场,亚非拉资源型国家向中国提供原材料,中国则向他们出口各种制成品,扮演了一个“世界工厂”的枢纽角色。

不难发现,中国身处两个“循环”之中:一个是向欧美市场“制造—出口”的循环,另一个是从能源国家“进口—制造”的循环。

长期以来,中国跟俄罗斯、沙特、阿联酋、伊朗、哈萨克斯坦等能源国家的关系都很好,尽管存在各种各样的因素,但不可否认,中国是他们大买家这一点起到了十分关键的作用。

反过来,为什么中国经常面临欧美的关税威胁呢?因为欧美是我们的大买家,中国很难在全球范围内找到替代欧美的市场。

至于东南亚、印度等国家,它们与中国呈竞争关系,且随着中国不断攀爬高端产业链,与韩国、日本、德国等国家的竞争态势也会愈发明显。这样的背景下,一边“走出去”,一边重塑国内发展格局,就成为绕不过去的坎。