作者:印闲生

来源:江宁知府(ID:jiangningzhifu2020)

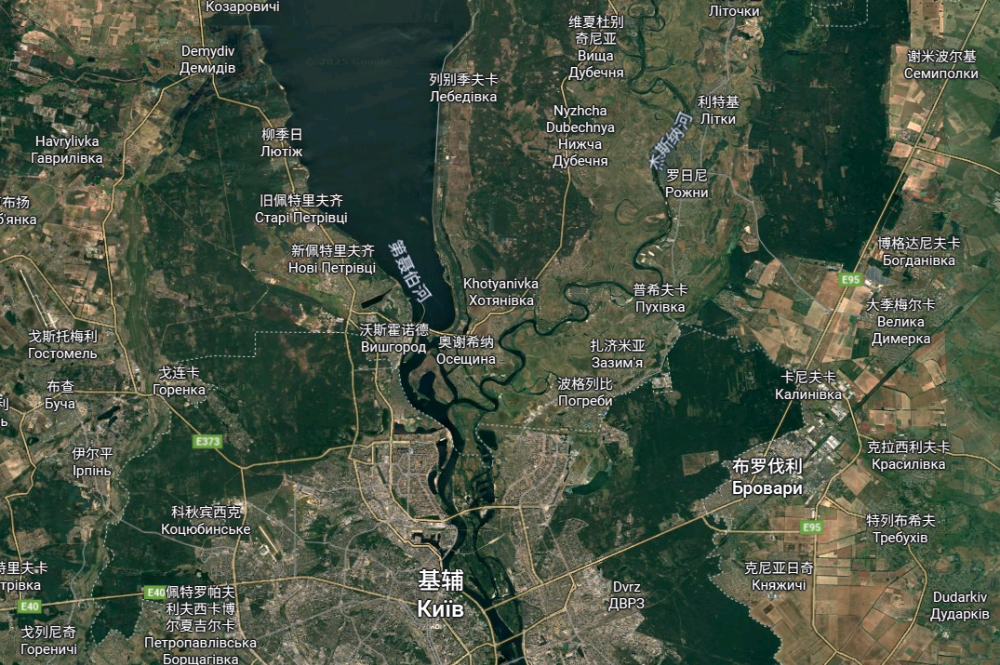

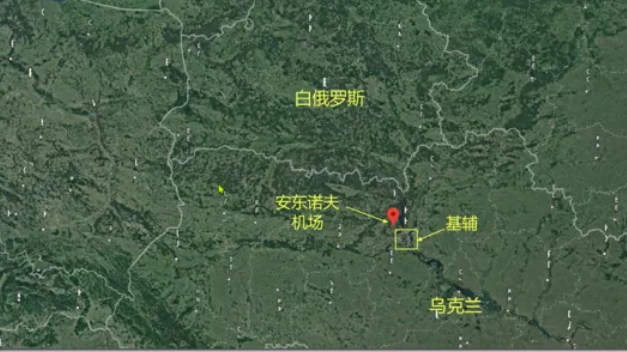

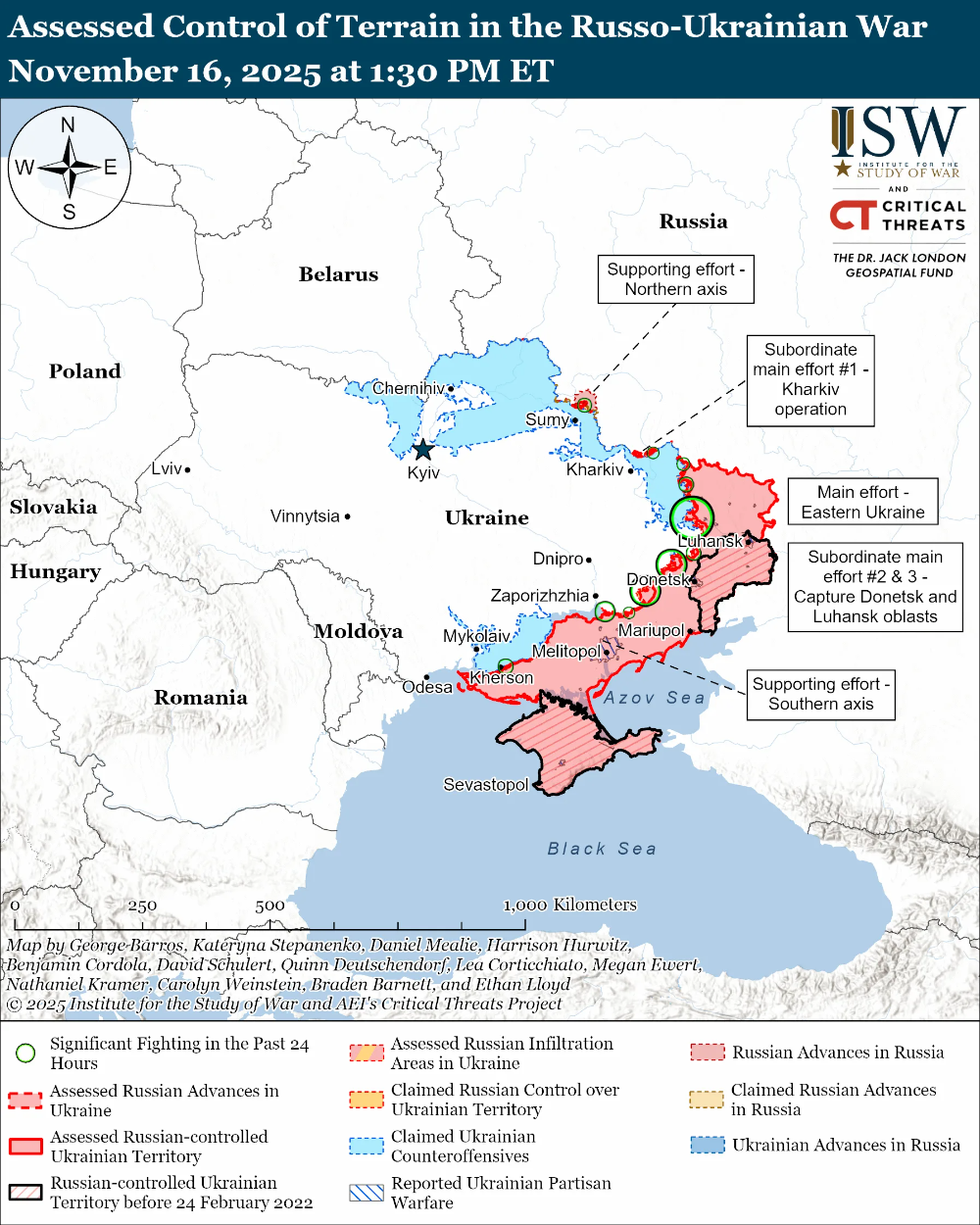

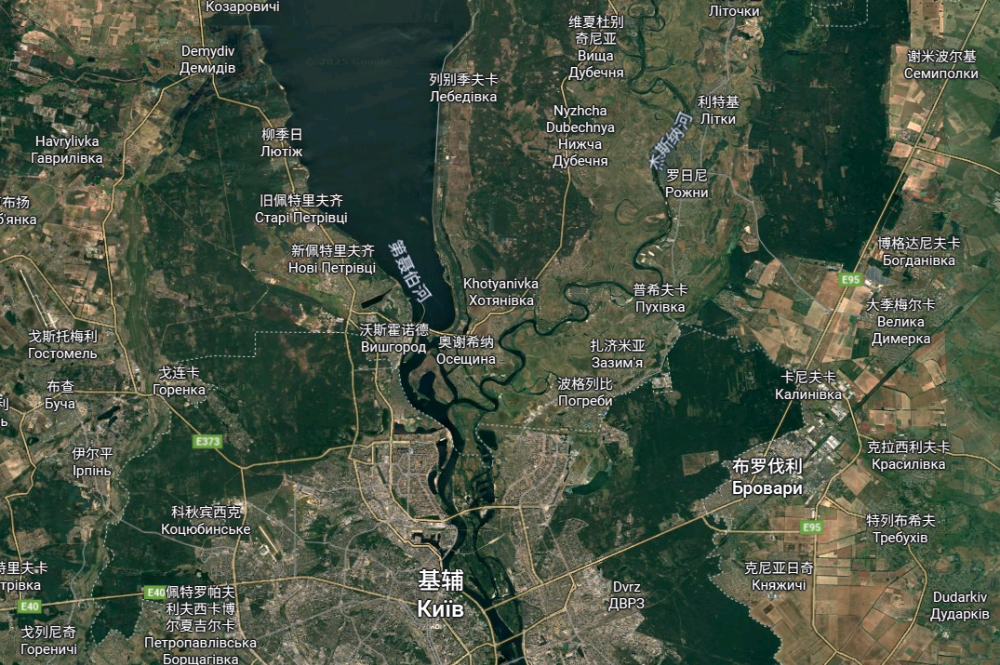

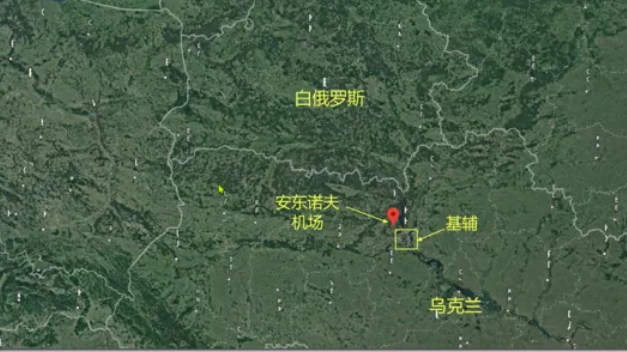

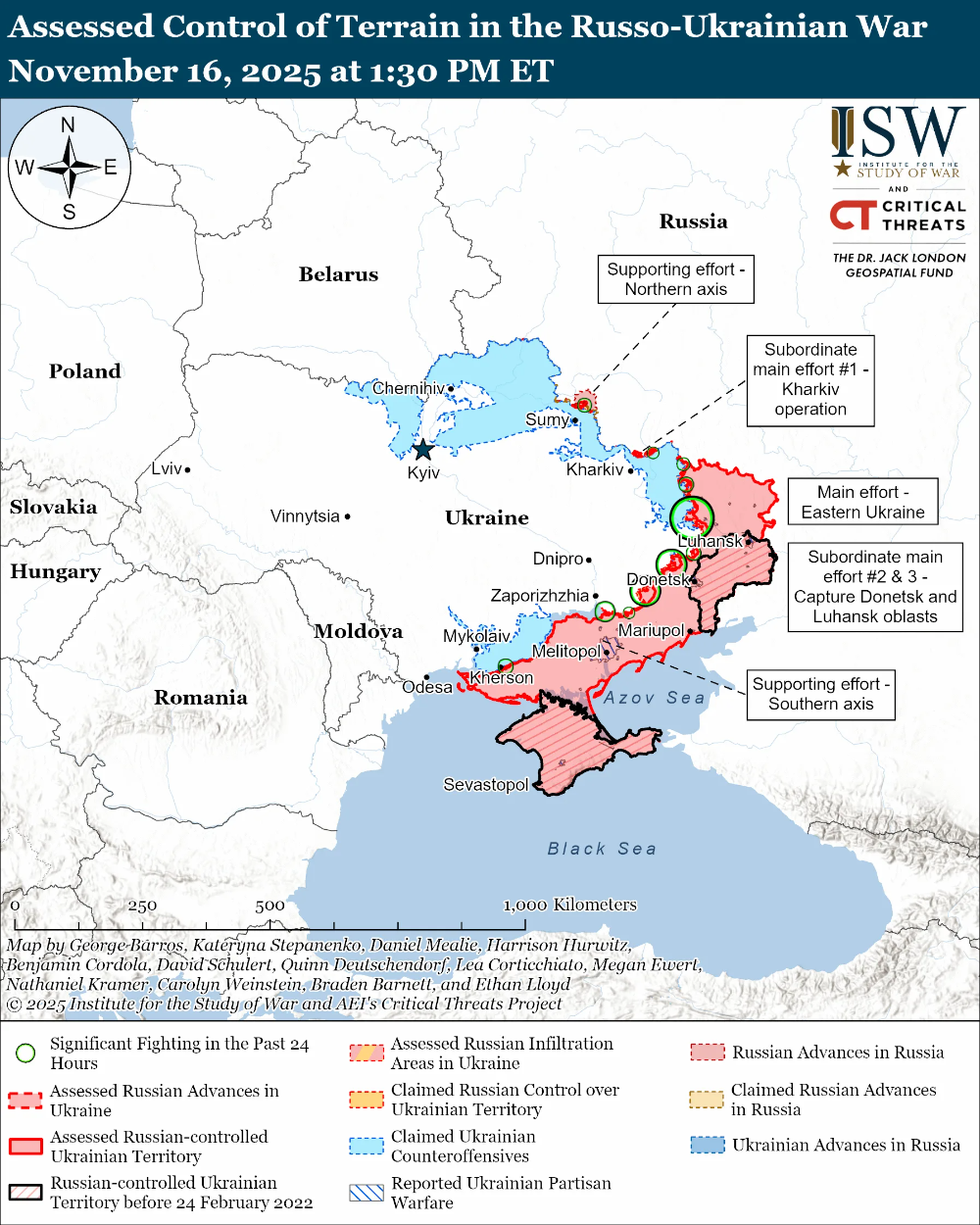

尽管开战之初俄罗斯国防部长绍伊古曾被网络舆论疯狂嘲讽,但稍微内行一段的朋友都清楚,绍伊古是文官出身,他不会打仗,更制定不了这种大型军事方案。外界一般认为“特别军事行动”作战计划是由俄军二把手、总参谋长格拉西莫夫制定的,他也是目前的俄军对乌作战总指挥。格拉西莫夫1955年出生,先后毕业于喀山坦克兵高级指挥学校和苏军装甲兵军事学院,是标准的苏联军事体系培养的将领。苏联解体之后,格拉西莫夫又沉淀思考、推陈出新,提出了军事界大名鼎鼎的“格拉西莫夫学说”。所谓“格拉西莫夫学说”,即战争要结合军事、技术、信息、外交、经济、文化和其他若干战术,以实现战略目标。如今回头看,2022年2月的“特别军事行动”与该学说论点几乎完全一致,基本就是“苏式斩首战+现代混合攻势”的结合。至于说俄方开战初期释放的那些“大新闻”,如:半天摧毁乌克兰海空军,泽连斯基已经逃亡等,都属于外交与信息战的一部分。尽管大局面上没有实现目标,但这部分信息战也不能说完全无效,至少没有让北约第一时期全力援乌,而是先评估了好一阵子。格拉西莫夫被中国网友熟知是在2020年2月,当时俄罗斯与土耳其两军高层就叙利亚问题进行谈判,土国防部长威胁俄方必须放弃对叙利亚的支持,不然土军连带着俄军一块收拾。话音刚落,坐在对面的格拉西莫夫一改往日严肃的表情,哈哈大笑起来……回顾过去三年多俄军战场上的表现,最令人无法理解的便是开战之初的第一个月,尤其是从白俄罗斯境内出发、负责主攻基辅的那支俄军部队。《纽约时报》曾发表了一篇报道,详述了俄军的一些乱象——“27岁的下士奇布林是某摩托化步兵旅的士兵,他们一个月前刚刚在白俄罗斯进行了一次训练;2月23日,当指挥官下达命令时,他和他的部队正在营地庆祝祖国捍卫者节,吃着为这个节日准备的糖果;这时指挥官告诉他们:明天你们要去乌克兰,把那里搞得天翻地覆。另一位驻扎在白俄罗斯的俄军士兵说,他在部队开始行军前一小时才听说要上战场,命令既简单又乐观:跟着前面的车,务必在18小时内抵达基辅。”美媒文章虽举的是个例,但回忆一下2022年3月份基辅方向俄军“一字长蛇阵”踟蹰不前的场景,不禁让人心生疑问,格拉西莫夫难道就设计了这么一个方案?在一片河道地形非常复杂的地区用装甲部队推进的方式强攻对方首都?基辅北部河网密布,还有一座大型水库(基辅之海),不适合装甲部队突袭。2022年2月24日凌晨5点半,普京总统以“对乌克兰去军事化和去纳粹化”为由宣布开展“特别军事行动”。早晨8点,由数十架(一说200架)俄国直升机组成的编队突袭了位于乌克兰首都基辅近郊的安东诺夫机场,骁勇善战的俄罗斯空降军乘坐米-8直升机、在卡-52武装直升机的护送下以超低空飞行接近目标。据乌方事后的审查,一名机场雇员被俄国情报部门雇佣并透露了机场周边防空火力的位置,使得俄空军对这些火力点做了重点打击。有点出乎俄方预料到的是,驻防机场的乌军竟然配置了单兵携带式防空导弹,给俄军造成一定的威胁和损伤,不过俄空降兵还是在2月24日当天即成功控制该机场,击败约300人的乌克兰守军。安东诺夫机场是苏联时期安东诺夫设计局的大型试飞场所,跑道宽长,非常适合大型运输机降落。安东诺夫机场距离基辅不到10公里,具有极高的战略价值,占领机场后,俄空降兵开始准备迎接18架伊尔-76大型运输机运来的增援部队。直升机突袭在现代战争中基本取代了之前的伞兵空降,但它与伞兵存在共同的问题——无法携带太多重装备。只要援军和重装备就位,这支空降部队的战斗力值将迅速拉升,成为直插乌克兰心脏的尖刀。回顾1968年苏军入侵捷克斯洛伐克和1979年入侵阿富汗的过程,不难发现,“苏式闪击战”的步骤大致是这样的:1、用精锐空降兵拿下一个目标国首都附近的机场,然后派遣运输机队补充兵员与重装备,形成一支战力可观的斩首部队,直插对方要害(1969年中苏交恶期间,北京周边机场全部在跑道上设置障碍物、机场值班人员配发武器,以备敌机突然空降);2、外围布置的大批重装部队从白俄罗斯出发,突破边境线发起进攻,起到正面牵扯敌军主力的作用;3、内外开花拿下基辅,将事先准备好的“代理人”——乌克兰前总统亚努科维奇扶正上岗,并发表“出兵邀请”。一句话概况:空降兵打头阵,控制首都,扶植代理人形成既成事实;装甲集群配合突袭,控制域内各战略要地。在整个宏大的方案里,最核心的是第一步,而俄军计划里最致命的缺陷就是没有给第一步设置好Plan B——万一失败了怎么办?当2月24日俄空降兵拿下安东诺夫机场的那一刻,俄乌双方的命运均系于一线,任何微小的意外都有可能改变战局。就像1940年德军突袭法国一样,单从结果看,德军的确是取得了干脆利落的大胜,但战争过程中其实存在好几个惊险的“窗口期”,一旦错过很容易演变为阵地消耗战。此时,乌克兰武装部队总司令扎卢日内成为左右局势的关键人物,他意识到俄军建立桥头堡的危险,迅速调乌克兰国民警卫队第4快速反应旅和第72机械化旅在空军的支援下发动反击。战前乌方判断俄军的攻势将主要发生在乌克兰东部顿巴斯地区,因此基辅周边只布置了5个旅的兵力——所谓扎卢日内用5个旅守住基辅的传奇故事也就来自于此。由于乌军增援迅速且机场遭到炮火袭击,使得装载增援部队的俄罗斯伊尔-76运输机无法降落,被迫折返,首批突袭安东诺夫机场的俄空降军只能且战且退至机场外的森林里。早在开战之前,中央情报局即获得了部分俄罗斯攻击计划的信息,中情局局长伯恩斯于 2022 年 1 月亲自前往乌克兰,当面告知乌方俄罗斯打算夺取安东诺夫机场作为空中桥梁,以对乌克兰政府发起斩首行动。那300人的守军和单兵携带式防空导弹就是伯恩斯访问结束后乌方临时布置的。第二天(2月25日),俄空降军再次发动突袭,经过激战终于在增援装甲部队的帮助下占领了安东诺夫机场。可此时已经是2月26日,机场遭严重破坏而失去了起降条件。基辅战役期间俄军地面部队的表现有失专业性,给人一种赶鸭子上架的感觉。回顾轰轰烈烈的俄乌战争,安东诺夫机场争夺战规模虽然不大,但意义却非常深远。它使俄军速战速决的斩首行动宣告失败,在复制“苏式闪击战”的第一步时就遇到挫折,于是被迫放弃成熟的技术路径,踏入未知的深渊。回顾历史,采用大规模装甲集群突击的速度并没有人们想象的那样快,军事史上两次最快的装甲部队行动——1940年5月古德里安率领德军穿越阿登高地和2003年美军从科威特边境向巴格达推进,平均速度大约是每天30公里。在现代战争信息的环境下,这样的速度很容易给对手以反应时间。其实此时普京总统和俄军统帅部可以选择比较保守的思路,比如将俄军集中到顿涅茨克和卢甘斯克两州,作为单方面的“维和部队”长期驻扎。因为“特别军事行动”最核心的一点就是速战速决拿下基辅实现政权更迭,既然这个目标很可能完不成,那么及时止损也是一种战术选择。然而不知是出于怎样的考量,俄军统帅部决定硬着头皮干到底。到3月下旬,俄军将“特别军事行动”一半的可用兵力用于围攻基辅,这不仅使得其他战场失去了开战初期迅速扩大战果的宝贵时机,也让俄罗斯失去了控制战争进程与规模的机会。安东诺夫机场争夺战中被毁的世界最大运输局安-225.回到前面的问题,为什么从白俄罗斯境内出发、负责进攻基辅的这支俄军会准备地如此草率呢?因为在一开始的作战计划中,攻打基辅的任务很可能并不是由他们来承担的,至少不是作为主力——负责主力攻坚基辅的是攻占安东诺夫机场的空降军及后续空中运来的增援部队。后者肯定是提前做了完备计划的,包括进军路线、各自抢占的目标等等,不会出现像《纽约时报》说的“部队开始行军前一小时才听说要上战场,命令既简单又乐观”那种情况。而这些从白俄罗斯出发的陆军集团军主要起一个战略威慑和战后维持治安的作用,正如1968年“布拉格之春”和1979年突袭阿富汗战役中的苏军装甲集群一样,并没什么硬仗给他们打,关键斩首战役都空降军和特种兵干的。随着“助攻转主攻”,这支从白俄罗斯境内出发的俄军上到指挥官、下到普通士兵都有一种惊愕和消极的情绪,或者说展示给外界一种莫名其妙的过度自信。从这个意义上讲,“特别军事行动”第二阶段(收缩聚焦于乌东顿巴斯地区)应该在2月24日俄空降军第一次夺取安东诺夫机场失败后就立即开始,而不是等到4月份大势见分晓之际。综合俄军一年来的表现,基辅战役的失利堪称最致命、最低级,影响最深远。从下面的俄乌实际控制图不难发现,开战至今,东北哈尔科夫方向、东部卢甘斯克和顿涅茨克方向、东南部扎波罗热方向、南部克里米亚方向均有或多或少的斩获,基辅方向俄军是唯一一个毫无所获且遭受重大伤亡的。俄罗斯有句民间谚语——“第一个煎饼总是一团糟”,或许2月24日那天普京也是这样安慰自己的吧。苏联时代共发起过三次大规模对外军事干预行动:1956年匈牙利,1968年捷克斯洛伐克和1979年阿富汗,仅从开战初期的军事表现看,干脆利落,无一失败。或许这也是战前普京、绍伊古和格拉西莫夫信心满满的一个重要原因。那为什么同样的剧本放到俄罗斯“特别军事行动”上差距如此之大呢?其一,二战以后苏联对外用兵的对象都是社会主义国家或苏联阵营国家,站在东西方对抗和美苏霸权思维的角度看,有那么一点“维持内部秩序”的意味,这使得美国很难去干预,缺乏现成的抓手。其二,苏军原本就在目标行动国有数量不等的驻军,以此为接应,再利用空降兵等机动部队发动突然袭击——里应外合是不可或缺的一环。从这个角度讲,美国在德国、日本、韩国的驻军意义十分重大,倒不是说那两三万人就可以击败所在国的国防军/自卫队,而是它可以作为“接应”来执行斩首行动,关键时刻方便行“废立之事”。北约与华约对峙形势图。捷克斯洛伐克在二十世纪被突袭了两次:一次是1939年的德军,一次是1968年的苏军。系统性战争的目的是决定全球或重要区域的政治体系领导地位,像拿破仑战争、一战和二战都属于该模式,以重塑秩序为第一目标。领土争端是国家间冲突的一个关键驱动因素,与系统性战争不同,领土争端战争通常是双边冲突,第三方全力介入的情况比较罕见。通常是大国为维护秩序或霸权而发起的军事行动,比如:波匈事件、布拉格之春、1979年阿富汗战争、1991年海湾战争、2003年伊拉克战争等。惩罚性打击的规模和力道相对A、B、C都要小,通常不涉及政权更迭,比如:1979年对越自卫还击战。大国对于一场军事冲突的定性,将直接影响其应对决策。以俄罗斯与乌克兰之间的战争为例,2014年克里米亚事件爆发时,美国是把俄罗斯的军事行动定义成C或B。长期以来乌东和克里米亚都属于莫斯科的势力范围,俄军于乌克兰内乱之际出兵两处焦点区域,军事干预的性质非常明显,与2022年之初干预哈萨克斯坦骚乱类似。接下来普京启动了克里米亚的入俄程序——性质由C升级为B,不过在美国和欧盟看来,B仍是勉强可以接受的,至少不值得以一场大国冲突的形式来解决问题,于是便有了和稀泥的《明斯克协议》。2022年乌克兰战争则不同,无论是莫斯科还是华盛顿,都将此战定义为俄罗斯与美国霸权秩序的冲突,俄方更是直言要“改变冷战后美国在欧洲制定的规则”。在该场景下,美方认为普京的下一步目标是将俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯合并成为一个莫斯科主导的三方斯拉夫联盟——这俨然是精简版的“新苏联”,也是美国和欧洲所完全不能接受的。于是“特别军事行动”的性质迅速升级到A,并最终走向失控。