作者:印闲生

来源:江宁知府(ID:jiangningzhifu2020)

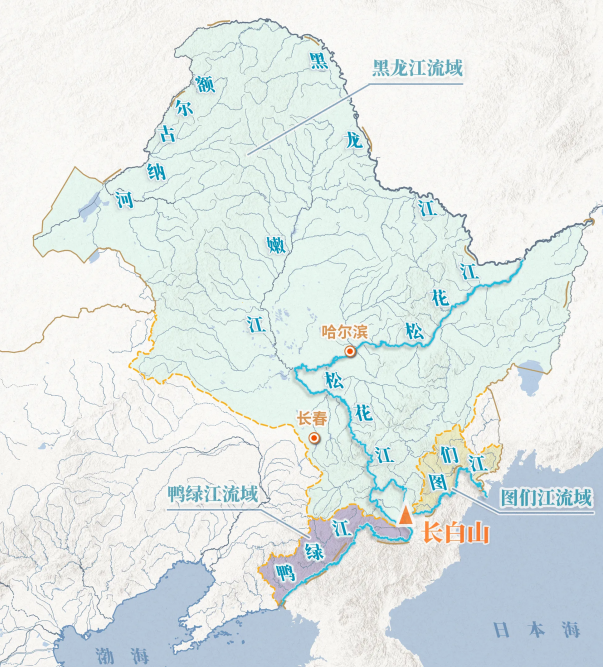

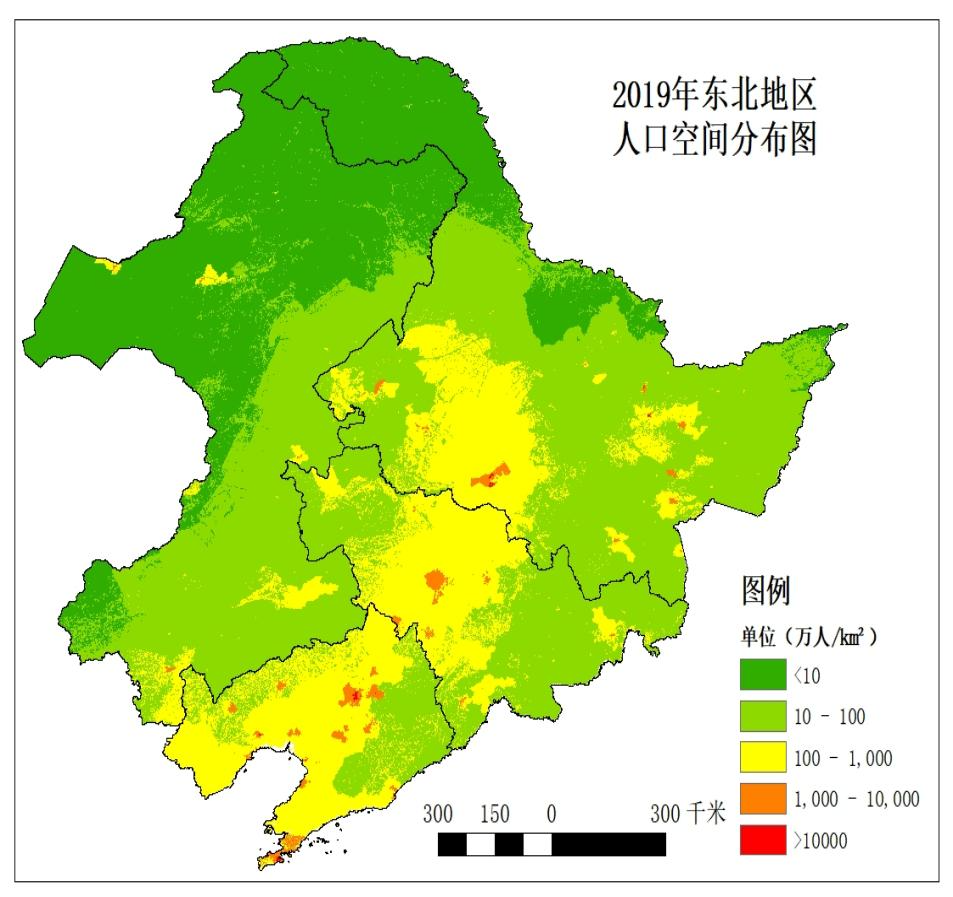

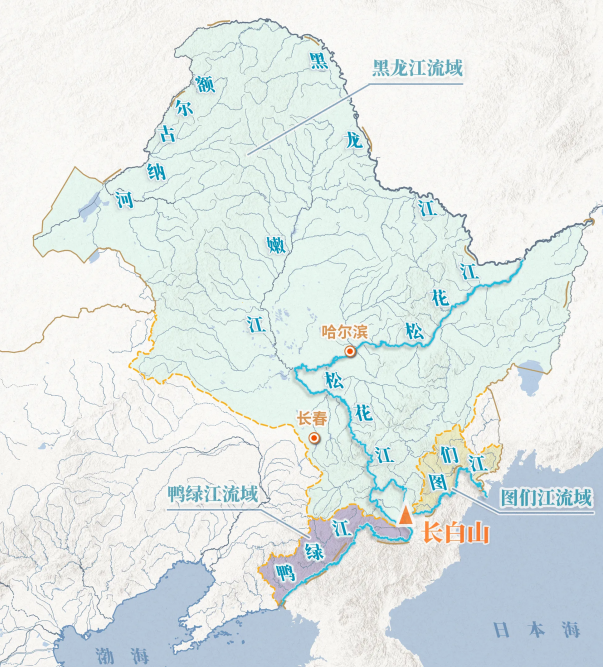

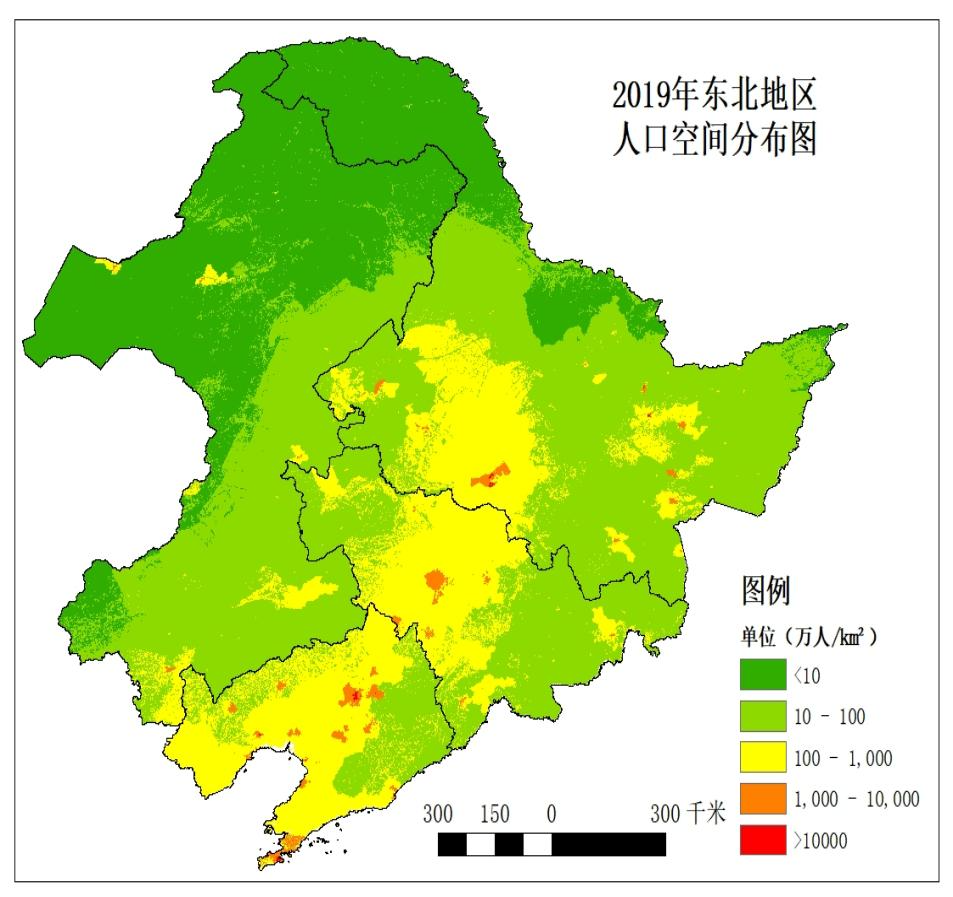

大连海事大学匡海波教授在《打通图们江出海口对大连口岸的影响分析》一文中认为,图们江下游航道难以维持大规模江海联运。首先大家需要对图们江有个准确理解:图们江总流域面积33168平方公里,属于中国境内中等规模的河流,且因河流落差较大,只有珲春以下百余公里冲积平原上的河段勉强可以通航。图们江下游段冬季结冰,稳定封冻期约120天,冰层厚度达到1米,每年适合航运的时间在4月到11月间。即便在可以通航的时间段里,图们江通航等级也只是内河VII级,为我国内河航道的最低等级,仅能通航50吨以下的小船。如果要打通图们江出海口,从珲春到入海口100多公里的航道需要挖深、拓宽、修建数座船闸,费用将是天价。东北主要河流流域范围,图们江和鸭绿江远小于黑龙江,而且流经区域多为山区。重大工程算经济账时不能只看绝对花销,还要评估实际需求,如果确实需要,那一次性投入是值得的。平陆运河全长约134.2公里,2023年5月全线动工建设,计划于2026年年底主体建成,总投资728亿元。全线按内河Ⅰ级航道标准建设,建成后5000吨级江海直达船可从南宁等西江内河港口直通大海,开往中国沿海港口和东南亚主要港口。之所以要修它,是因为广西的黄金水道西江自西向东流,西南地区货物出海只能“舍近求远”绕道珠三角。例如柳州的钢材,想出海得先陆路运输200km抵达贵港和梧州内河码头,中转上船,再顺西江、珠江而下,从广州转港发往海内外市场。受制于此的还包括崇左的铜、百色的铝、南宁的锂电池等。平陆运河建成后,西江航运的拥堵情况将得到极大缓解,广西沿海港口可以真正发挥出江海联运的作用,从根本上改变广西临海但没有江河直接通航入海的现状,打造又一个“三角洲经济圈”。除先天航运条件远不及西江和平陆运河外,图们江出海工程的另一个关键问题在于需求不强烈。如下图所示,东北的大城市哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳等均位于远离日本海的内陆平原地带,它们到营口、大连的距离跟到图们江出海口(珲春)其实差不多。这还不考虑东北平原已有的高效铁路网和珲春一带长白山脉的山区地形。假如真的投入大量资源建成能够通航千吨以上船舶的图们江出海通道,主要受益的也就是延边、牡丹江、鸡西、七台河等几个城市。可这些城市的对外贸易量十分有限,货物单价不高,很难支撑起前期庞大投资和后期频繁的疏浚费用。我们不妨用简单的地理距离来做个比较:广西南宁到北部湾的直线距离大约在100公里左右,而吉林长春到日本海的直线距离是600公里。换句话说,平陆运河对南宁来说是“临门一脚”,而图们江出海口并不能让长春等东北大城市直接获益。对长春来说,它把汽车运到营口/大连出海和运到珲春出海没什么不同,都得用铁路,距离也差不多。匡海波教授认为,真正能够对东北海运格局产生影响的是俄罗斯将波西耶特湾(又称摩阔崴)归还中国。日本海距中国吉林省最近的海湾是俄罗斯滨海边疆区的波西耶特湾,在1860年《北京条约》中割让,波西耶特湾距中国国界最近处不到4公里,湾内水域面积超过100平方公里,平均水深17米,是建设大型商港和军港的理想位置。当然,假如中国拥有了日本海出海口,会对东北亚地缘政治格局产生极其复杂的影响。比如:朝鲜目前有中、俄、韩三个邻国,中国拥有日本海出海口相当于从地理上隔断了俄罗斯与朝鲜的联系,这会极大削弱莫斯科对平壤的影响力。实际上,即便有了天然条件良好的摩阔崴,对于振兴东北经济的意义仍然有限。除了前面提到的东北大城市到营口/大连距离和到日本海沿岸相差不太多外,还有这样两点至关重要的因素:以海参崴为例,它的港区结冰期约4个月,需借助破冰船才可全年通航;当年沙俄、苏联之所以觊觎旅顺港,就是因为海参崴是个“半不冻港”。中国的主要贸易对象是美国、欧洲、日韩和东南亚,从地图上看,摩阔崴/海参崴到欧洲、东南亚、中东以及中国南方港口的距离显而易见没有优势;日韩的主要城市(东京、大阪、名古屋、首尔等)及港口都在黄海和太平洋沿岸,算上绕道的话也并不比大连近。唯一占优势的航线大概只有美西北和阿拉斯加,可东北不是出口加工型经济,又有多少货物是发往美西北的呢?摩阔崴沿岸有一个俄罗斯的袖珍小港口。数据层面,2023年俄罗斯远东两大港口东方港和海参崴港的吞吐量分别为8660万吨和3350万吨,而中国东北的大连港和营口港分别为3.1亿吨和2.2亿吨。2023年海关总署曾发文称,同意吉林省进一步扩大内贸货物跨境运输业务范围,增加俄罗斯符拉迪沃斯托克港(海参崴)作为内贸货物中转口岸。这意味着吉林省货物可以在国内运输,穿过中俄边境,通过海参崴港出海,再在中国东南沿海港口卸货,而政策层面则按照国内货物流通来处理,不必经过出口和进口的繁杂程序。早先这一政策只适用于黑龙江省,现在吉林省也被纳入了进来。从地缘政治角度讲,中国最需要的其实是印度洋出海口,如果说日本海出海口更多是东北地区的结构性便利,那么印度洋出海口就触及中国全球贸易与能源安全的战略核心。一旦获得印度洋出海口,中国可直接面向中东的油气、非洲的资源和欧洲的市场,完全绕过马六甲海峡和第一岛链的所有限制。国内知名学者杜德斌曾将缅甸和巴基斯坦称为中国在印度洋的“东锚”和“西锚”。其中,缅甸是中国进入印度洋的第一站,也是最为关键的一站,可作为西南诸省进入印度洋的便捷通道,以及中国在北印度洋地区施加战略影响的重要立足点。巴基斯坦则是保护我国海上能源安全的支撑力量之一,让开辟通往印度洋的第二陆海通道成为可能。