作者:印闲生

来源:江宁知府(ID:jiangningzhifu2020)

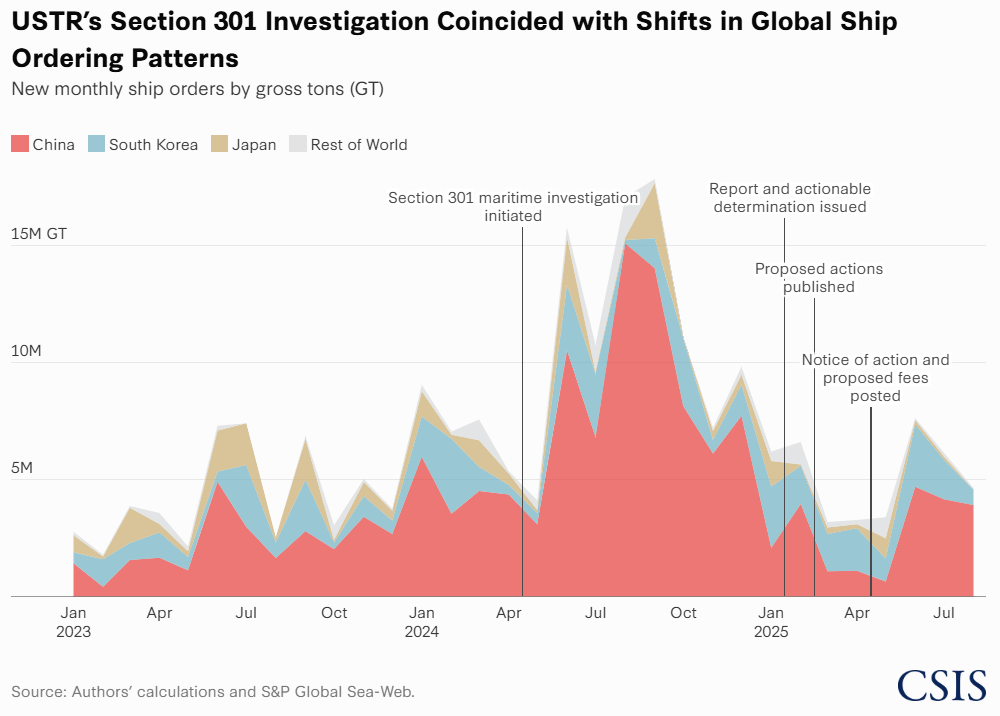

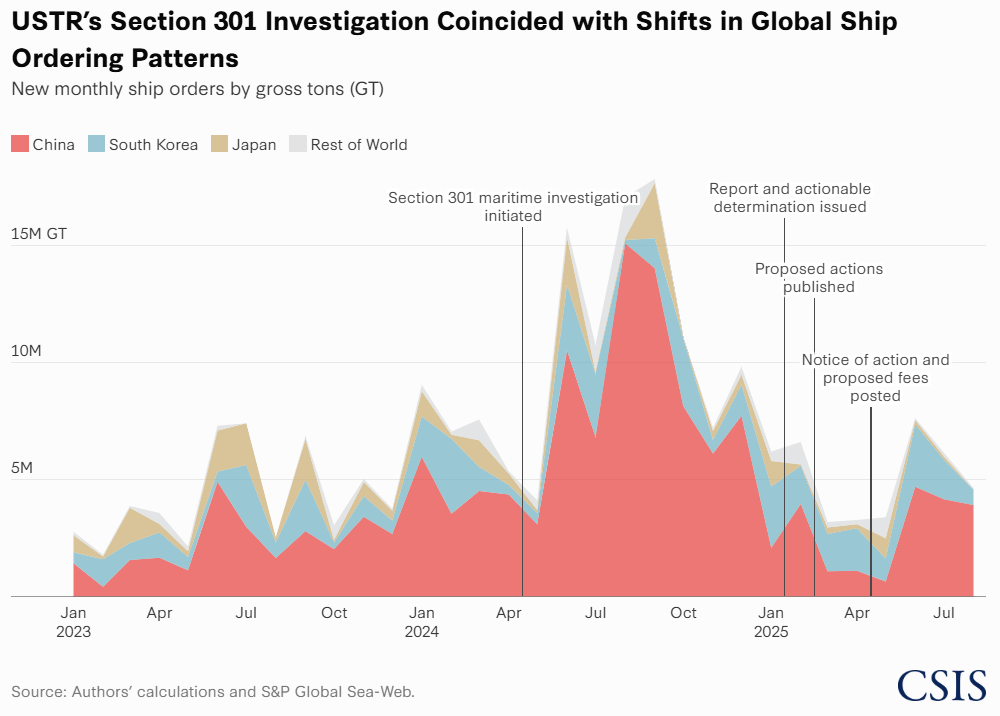

按照目前公布的讯息,10月14日,美国贸易代表办公室根据其所谓《对中国在海事、物流和造船行业寻求支配地位的行为、政策和做法的301调查报告》,将启动第一阶段费用征收。具体来说,该项规定把任何停靠美国港口的外国船舶分为三类:1、中国建造、中国企业运营,每净吨位收费50美元(或每个集装箱280.5美元),未来三年每年调涨30美元;2、中国建造、非中国企业运营,每净吨位收费18美元(或每个集装箱120美元),未来三年每年调涨5美元;以第2种情况为例,假如某家欧洲航运公司订购并运营了一艘中国建造的15000标准箱集装箱货轮,则每开往美国一趟须支付多达180万美元港口费。而如果是一家中国航运企业运营中国建造的船舶,同样情况下每开往美国一趟须支付多达420万美元港口费。按照全年最多征收5次计算,单艘大型集装箱船所缴纳的港口费将是天价。涉及美国的航线以集装箱船为主要运输方式,在全球现有运营船队中,中国建造的集装箱船占比约为39%。不过在新造船方面,目前中国船企的集装箱船手持订单701艘、694万标准箱,按运力计算市场占有率约74%。在美国出台“港口费”政策的当下,地中海航运(MSC)、马士基、达飞、中远海运等全球各大航运企业都不得不积极应对,具体方式包括以下几种:转运方案是指将原本直航美国的货物,先运至第三国或地区的港口,再通过其他船舶运至美国港口,以规避费用。然而转运方案会显著增加物流时间,以上海港至洛杉矶港的航线为例,直航通常需要12至14天,若选择两端中转,整个运输流程将增加3至5天,对于生鲜食品、电子产品等对时效要求较高的货物极为不利。同时,转运还会产生额外的港口装卸费、仓储费、服务费等,而羊毛出在羊身上,最终还是航运公司、出口商和进口商三家分摊。跟民航领域有“天合联盟”“星空联盟”“寰宇一家”三大全球性联盟组织一样,船舶领域也有三四家类似的航运联盟。理论上可以通过在联盟内部调配“中国造”“非中国造”船舶来尽可能避免缴纳附加费,比如把A公司的中国造船舶调给B公司去跑欧洲航线,把B公司的非中国造船舶调给A公司去跑美国航线。但实际操作过程中,这一方案也面临诸多限制,因为船舶不同于飞机,前者与航线容量、港口设施等存在密切联系,不像飞机那样容易调配。另一方面,中远海运所处的“海洋联盟”里大多数船舶都是中国制造。“海洋联盟”占全球运力27%,包括中远海运、东方海外(香港董浩云创办)、长荣海运(中国台湾省)和法国达飞等航运企业。这里面达飞和长荣有一些韩国和日本建造的集装箱船,只是数量上并不宽裕,而且船型装载量比较小,并不适合中美跨太平洋航线。多方消息显示,全球最大独立集装箱船东 Seaspan(多以租赁形式委托专业航运公司运营)正在考虑将运营总部自香港迁往新加坡,并计划把旗下约100艘船舶改挂至新加坡旗。此举被认为与即将生效的美国《301调查》港口费密切相关。Seaspan高层表示相关消息“不准确”,具体情况以公司官方公告为准,但截至目前,已有约60艘船舶完成新加坡注册手续。作为长期支持中国造船的企业,Seaspan绝大部分船舶都在中国建造,部分新造船订单还直接采用了人民币结算,如被归入“中国建造、中国企业运营”一类,无疑将对其涉美国航线造成毁灭性打击。而在“改变身份”之后,Seaspan旗下集装箱船或将被归入“中国建造、非中国企业运营”一类,至少能先缓一口气。9月份《中国航务周刊》发表了一篇文章,当中建议商务主管部门将美国对华海事领域“301调查”纳入中美贸易谈判整体进程。马士基位于丹麦的总部。目前国际航运巨头多为欧洲公司,中国虽然是第一大造船国和第一大贸易国,但航运领域优势并不明显,因为航运牵扯到保险等一系列金融配套工作。中远海运经营船队综合运力1.3亿载重吨/1535艘,排名世界第一;不过集装箱运力排名仅世界第四,市场占有率10.5%,次于MSC、马士基和达飞。众所周知,造船业和其直接牵扯到的国际航运、海军舰艇建造等领域,已成为中美竞争的一个焦点。过去几年中国不停地下水新锐海军舰艇,而美国海军舰艇的建造服役计划一再延期,要说完全没有危机感,那是不现实的。实际上,针对中国造船业的“301调查”始于拜登任内,可见这一点上美国两党是存在高度共识的。相关数据显示,2024年中国在商业造船领域占据了全球53%以上的市场份额,而美国仅占0.1%。不仅如此,美国的两个主要盟友韩国和日本也被打得节节败退,日韩总市场份额从2000年的74%迅速下降到2024年的42%。如下图所示,在美国贸易代表办公室公布对中国造船业发起“301调查”的2024年4月,中国造船厂的新订单急剧飙升(图中红色区域),显示全球船东想抓一个窗口期尽快订船。2024年下半年,全球订购船舶吨位里有超过75%流向了中国船厂。至2025年初,新增订单量出现大幅下跌,中国占所有新订单的份额降至50%以下,显示需求已得到释放。2025年6月之后,中国船厂获得的新订单量重新回到2024年4月之前水平,整个波动过程期间,日韩船厂的订单量基本保持不变。“值得注意的是,航运公司似乎没有被《美国船舶法案》对中国制造船舶收取的更高费用吓倒。2025年前8个月,中船集团订单比例与往年比基本持平,甚至更高。”在美国看来,民用造船能力和军用造船能力根本就是一个硬币的两面,本质上不可分割。以中船集团为例,它既造民船也造军船,许多技术、基础设施、原材料及相关人员都是共用互通的,大量商船订单可以为军船建造节省成本并带来战略效益。在和平时期,商船订单维持了两用生产线的运转需求,如果恰逢航运业低迷,海军舰艇订单还可以帮助船厂渡过难关。到了战时,商船生产线可以迅速转换为海军生产或维修,极大增强战争动员潜力。美国智库发布的上海长兴岛造船基地卫星图。绿色为商业船舶,红色为军用船舶。反观美国的造船企业,由于民用船舶建造能力几乎清零,建造能力不断萎缩,仅剩的四大船厂营收高度依赖军船,渐渐与海军形成强绑定。大多数美国海军军舰只有一个专门的建造商,即使进度延期海军也只能继续往里面砸钱,作为乙方的船厂反而压力不大,优哉游哉。如此一来军舰的成本被无限制推高,以早已成熟的“阿利伯克级”驱逐舰为例,其建造成本从十几年前的12亿美元飙涨至25亿美元,“星座级”护卫舰(非首舰)的建造成本原估计为10亿美元,现涨至14亿美元。另一方面,仅有的几家大型造船厂把主要精力和资源都投入到新造军舰,使得现有舰只维修工作频频拖后,一些船只提前退役仅仅是由于造船厂缺乏大修能力,或干脆就没有船厂承接维修工作。对于大型航空母舰,因维护保养时间过长,经常处于“无船可用”的状态。以“华盛顿”号航母为例,该舰2017年8月开始进行的中期大修和更换核燃料,此前这类维护工程通常需要4年,但这次纽波特纽斯造船厂用了整整6年。从数量上看美军确实有11艘航空母舰,但同一时间可部署的数量仅3–4艘;如果遇到高强度危机状态,短期能增至5–6艘,其余的要么是人员在轮换、休整,要么就趴窝在船厂里等待维修。

- 日常/短期维护所需时间为2-6个月,每年都要进行,具体维护时长视舰龄和使用强度而定;

- 大修/换料则需持续4年,发生在舰龄中期,即全寿命周期内只做一次。

不过核动力航母大修只有纽波特纽斯造船厂一家能做,其他几家做不了,所以经常出现航母排队等待大修的情况。既然只此一家,那纽波特纽斯造船厂自然没什么压力可言,不仅漫天要价,工期谈判时腰板也硬得很。美国对于制造业衰退是极度焦虑的,这并不是基于正常的国际贸易收支角度,而是基于军事角度。与中国的潜在战争风险是当下美国最为焦虑的事情,所谓“再工业化”,核心就是修复美国的国防工业。